2023年9月30日(土)から10月22日(日)まで、藝大アートプラザにて、ゲストキュレーター・中川陽介(なかがわ ようすけ)による展覧会「EDITION BOX Ⅱ -body of concept-」が開催されました。

タイトルの「EDITION BOX」とは、美術館やギャラリーで鑑賞される映像やデータの作品を収めた「箱」のことで、多くの場合、エディションボックスにはマスターデータはもちろん、映像の作者自身による証明書や指示書などが収められており、箱にも趣向が凝らされていることがあります。

通常、美術館やギャラリーでは映像だけが展示されるので、そのエディションボックスを鑑賞者が目にすることはほとんどありませんが、この企画展はそうしたエディション・ボックス自体のかたちや素材、データが収められた媒体、同梱された証明書や指示書の内容などに注目したもの。多種多様なエディションボックスがずらりと並び、そこにはアーティストの思想や個性が色濃く滲み出ています。

本展では、11組のアーティストのエディションボックスをご紹介。エディションボックスが作品そのものの輪郭を際立たせ、意味を広げるような役割を果たしているさまが伝わってきました。

(※本展は、2020年に「HIGURE17-15cas」(コンテンポラリー・アート・スタジオ/東京都荒川区西日暮里)で開催された「EDITION BOX – VIDEO WORKS as MATERIAL -」に連なる展示です)

(サムネ写真撮影:今井裕治)

「箱」の魅力や機能を示す

キュンチョメ/『金魚と海を渡る』

入口付近で目を惹くのは、キュンチョメの『金魚と海を渡る』のエディションボックス。箱の中にはUSBメモリ(USBフラッシュドライブ)、2枚の光学ディスク、ハードディスクが入っています。

USBメモリと光学ディスクには同じデータが、ハードディスクにはマスターデータが入っていて、映像作品納品時のスタンダードな形式をとっています。USBメモリは簡易なプレビュー、ハードディスク内のデータは字幕などをつけるための加工用、という役割を担っています。

こちらのエディションボックスには完成された美しさがあり、映像『金魚と海を渡る』への期待も膨らみますが、藝大アートプラザでは映像は鑑賞できません。(※最終日には特別上映が実施されました。)

『金魚と海を渡る』は、現在、黒部市美術館で上映されていますが、そちらではエディションボックスは鑑賞できませんので、黒部市美術館と藝大アートプラザ両方に足を運んで理解を深めることも、片方を見て想像を膨らませることも可能です。

尾崎藍(おざき あい)/『Joy of Life』

尾崎藍の『Joy of Life』はおしゃれな外観で、思わず手に取りたくなる魅力があります。箱や光学ディスクにはかわいらしいイラストが描かれ、封筒に作品証明と写真が納められており、写真は単独で飾ることもできます。箱や写真やディスクなどをさまざまな形で飾ることができるので、工夫を凝らす過程も楽しいですし、インテリアとして日常的に目に触れることで、作品を想起するきっかけにもなるでしょう。

小山渉(こやま わたる)/『心臓が動いている』

並び置かれた小山渉の『心臓が動いている』は、レコードジャケットをモチーフにしたエディションボックスです。箱のデザインや詩的で切実なタイトル、使われている写真など、全体にスタイリッシュな雰囲気で、購入者はこのまま飾りたくなり、目に触れない場所に置くという事態に陥りにくいでしょう。納品後の形態も考慮されたデザインになっているのです。

『Joy of Life』『心臓が動いている』は、エディションボックス自体に所有欲をそそる要素が詰まっており、箱の持つ魅力が活かされていました。

荒木悠(あらき ゆう)/『炉 | FUEL』

大小五体のクマがUSBメモリ(=魚)をくわえているのは、荒木悠の『炉 | FUEL』。USBメモリに納められた映像は同じ内容ですが、箱(=クマ)の大きさやかたちによってエディションが異なります。映像は北海道の炉をテーマにしており、クマというモチーフは映像の内容にリンクしています。

購入者が所有できるデータは、劣化する可能性があるUSBメモリのみになります。作家はアーティストと映画監督を兼ねており、本作品は上映権を販売するもので、万一データが壊れても、購入者は上映する権利を所有しているという考えに基づいた形態になっているのです。

EGOR KRAFT/『Unfolding』

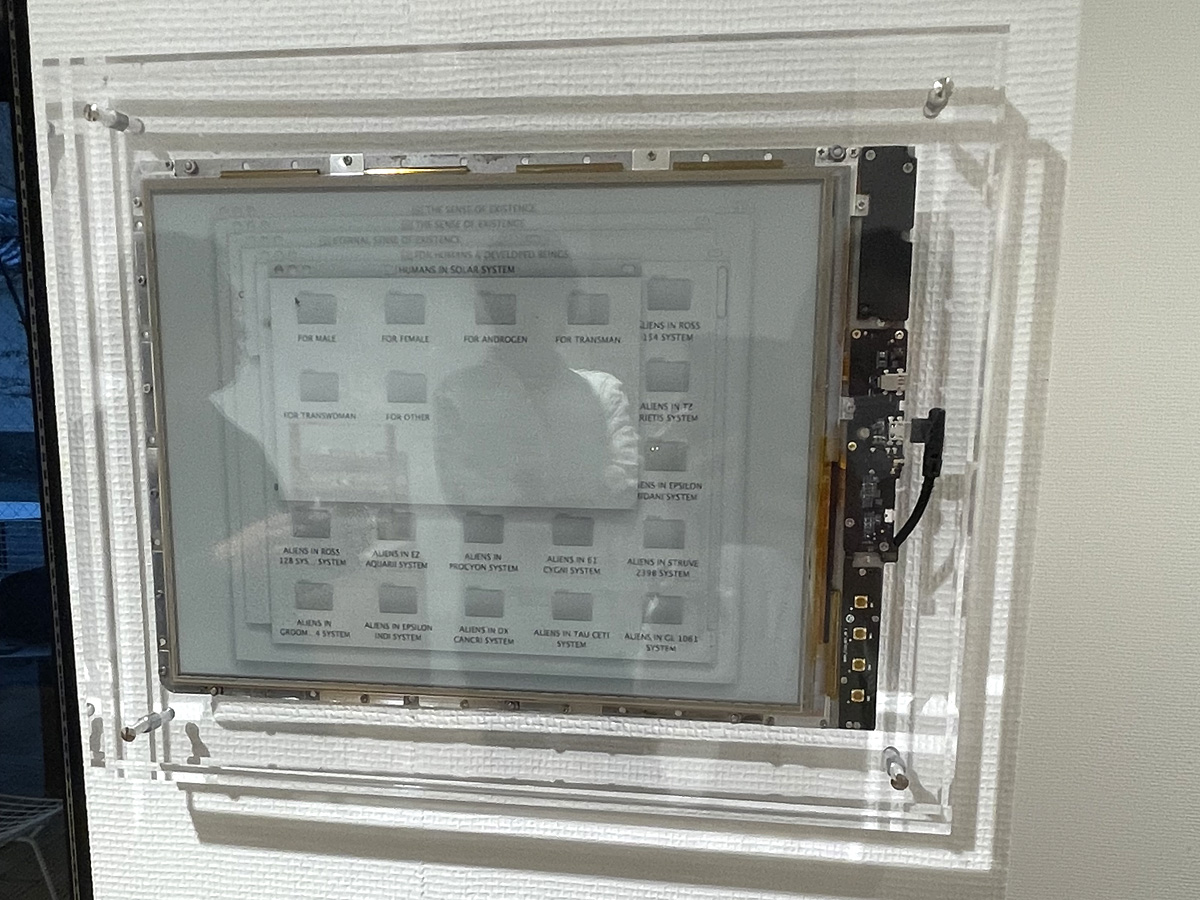

ロシア生まれでウィーンとベルリンで活動中のEGOR KRAFTは、映像の中のディスプレイを操作している誰かが、哲学的な名前のついたフォルダを探っていくうちに袋小路に入っていくさまを示す『Unfolding』を出展しました。

映像装置込みのエディションボックスで、周囲に基盤らしきものが見える透明なアクリル板にディスプレイが挟みこまれ、エッジの効いた外観になっています。作家は将来的に動力源をソーラーにするつもりとのことなので、人間が死に絶えた後も実存的な問いがループする、クールな作品になるでしょう。

作品を際立たせ、作家の気配を感じさせる

辻梨絵子(つじ りえこ)/『ソファ』

辻梨絵子の『ソファ』は、実家を売るという作家の実体験が創作の動機になっており、映像では、作家らが実家で使っていたソファで思い出を語っています。エディションボックスは、解体したソファから作成可能なカバーの数をエディション数にするという方針のもと、ソファの布からつくられました。もともとソファだった箱にはぬくもりと懐かしさが漂い、本作品のメインは箱(=かつてのソファの一部)で、映像は箱に付随するものとして位置づけられます。

竹内公太(たけうち こうた)/『ある公共彫刻について』『文書1: 王冠と身体 第2版』『盲目の爆弾、コウモリの方法』

竹内公太は3点出展しています。

1点目は裸婦像の公共性を問う『ある公共彫刻について』。

2点目は、『文書1: 王冠と身体 第2版』。コピー用紙255枚と写真56枚から成り、これらはトマス・ホッブズの『リヴァイアサン』の絵を元にした、王と王冠が出現する作品で使用されたもの。依頼があれば作家本人が訪れ、購入者の作品を再現してくれるそうです。

3点目は、第二次世界大戦中に日本軍が風船爆弾をアメリカに投下した歴史を題材にした『盲目の爆弾、コウモリの方法』です。

いずれも制作過程が複雑で、強靭かつユニークなコンセプトに裏打ちされているので、映像はもちろん、箱に入っているものの一つ一つに深く考察する価値があります。

伊坂柊(いさか しゅう)/『サルパウセルカ』

白い板に黒と黄のブロックが点在する立体は伊坂柊『サルパウセルカ』で、モニターに接続すると映像が上映されます。

映像はロボットが月面着陸するものと抽象的なものの2種類で、黒と黄のブロックは映像内で歩くロボットの足跡を示しています。たとえば楽譜は、読み方をまったく知らない人にとっては何かの模様や謎めいた記号に見えるかもしれません。この映像のテーマはそうした「見る人によって物事の見え方は異なる」ことなどがテーマになっているとのこと。また、作品名「サルパウセルカ」はフィンランド語で、氷河期に土地の隆起によって生じた地質空間を示します。竹簡の作品証明の手書き文字は、作家の痕跡を感じさせました。

記録や記憶への思考を促す

奥田栄希(おくだ えいき)/『BINARY MONSTERS』

モニターに8×8ビットの素朴なモンスターが表示されているのは、奥田栄希の『BINARY MONSTERS』。映像は1983年に任天堂から発売された「ファミコン」(ファミリーコンピュータ)のカセットにインストールされているので、ファミコンを持っている人はカセットで再生することが可能です。

モニター上のモンスターは簡素に表示されていますが、作者は緻密なイメージを持っており、その具体的なイメージは、カセットのパッケージや作品とともに置かれた対応表で見比べることができます。

ゲームは一般にリアルさを突き詰めていく傾向にありますが、本作品はその流れに逆行しているようでした。

中川陽介/『Cryptex』

中川陽介の『Cryptex』のデータは光学ディスクに入っていますが、再生した後、表示される質問に正解しなければ映像が表示されないので、購入するだけでは鑑賞できません。なお、作品証明はディスク面に印刷されています。

データとしての映像は、いくらでも複製することができます。そのため、盗難に遭っても簡単に再生できないようにするにはどうすべきか、という問題に対し、作者はこのような形で回答を提示しているのです。ゲームのような遊び心や対話の可能性、セキュリティの問題、人間とAIといった複数の課題が込められた、重層的なエディションボックスでした。

和田昌宏(わだ まさひろ)/『3seconds cut from “Songs For My Son”』

2019年に映画制作を志した和田昌宏は、一つの映像を3秒ごとに分割し、それらを1枚ずつ光学ディスクに収めて販売するという試みを実践しています。

会場にある『3seconds cut from “Songs For My Son”』は30枚のディスクで構成され、ディスクの内容は一つ一つ異なっていて、全部で90秒分の映像になります。会場のディスクは全体の一部であり、販売分の利益で続きを制作し、完結した暁には購入者を上映会に招待し、その時はじめて購入したのがどこの画像だったのか知る、という仕組みになっています。

完成時期も内容も予測不可能で、前向きな不確定要素と可能性を孕んだアートといえるでしょう。

普段目にすることができないエディションボックスに着目するという、大変ユニークな本展。

エディションボックスは、映像作品に付随するおまけや余剰に過ぎないとする向きもあるでしょう。しかし、人間もよそ行きの顔ではなく、緊張を解いた瞬間の表情がその人らしさを示すことがあるように、エディションボックスには、作品の表向きの部分だけでは分からない性質や、外側から読み解くヒントも示しているように思います。

今後、美術館などで映像やデータの作品を鑑賞する際、これはどんなエディションボックスに入っているのだろう、などと想像するのも楽しくなりそうな展示でした。

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする