旧嵯峨御所大覚寺(きゅうさがごしょ だいがくじ)は、京都の西北、嵯峨(京都市右京区嵯峨)エリアに位置する真言宗大覚寺の大本山。同寺の貴重な宝物を展示する、開創1150年記念 特別展 「旧嵯峨御所 大覚寺ー百花繚乱 御所ゆかりの絵画ー」が上野の東京国立博物館で開催されています。牡丹、梅、桜……と華麗な花々が咲き誇る障壁画や、平安時代後期の仏像の最高傑作のひとつ「五大明王像」、清和源氏に伝わる「兄弟刀」など見どころ満載の展覧会を紹介します。

狩野山楽の代表作を含む障壁画、約100面を一挙公開

大覚寺は平安時代に嵯峨天皇(786-842)の離宮として建立された嵯峨院がはじまりです。弘法大師空海の良き理解者であった嵯峨天皇亡きあと、皇女の正子内親王の願いで、貞観18(876)年に寺院となりました。いけばな発祥の花の寺であり、「いけばな嵯峨御流」の総司所(家元)でもあります。

「花の寺」と呼ばれるもうひとつの由縁は、牡丹や梅、桜といった花々を描いた約240面におよぶ襖絵・障子絵など安土桃山時代から江戸時代に制作された障壁画の存在です。本展の企画は10年以上前にもさかのぼり、2026年の開創1150年を前にしての披露となったのは、せっかく寺外で展示をするなら、との大覚寺の大英断ですべての障壁画の修理を14年の年月をかけて行ってきたためです。堆積した汚れを取り除き、肌裏紙を取り換えるなどして美しくよみがえった襖絵・障子絵のうち123面が公開されます。部屋全体を障壁画がぐるりと取り囲む第4室は圧巻です。

とりわけ見どころは、狩野山楽の筆と伝わる大覚寺の宸殿(しんでん)「牡丹の間」を飾る重要文化財「牡丹図」で、全18面が一挙に公開されるのはお寺の外では初めてのこと。牡丹はほぼ実物大の大きさで、花をどのように配置するか綿密に考え、デザイン的に構成された画面だと本展を担当した東京国立博物館の金井裕子研究員は話します。同じく山楽の最高傑作とされ「牡丹の間」の裏側、「紅梅の間」を飾る重要文化財「紅白梅図」も美しく、可憐な梅の花で鑑賞者の目を楽しませます。奔放に枝をのばす梅の木の姿は、山楽の師である狩野永徳(えいとく)画風を彷彿とさせます。

天皇家ゆかりの「五大明王像」が五体そろって東京で初お目見え

大覚寺には信仰の要がふたつあり、そのひとつが本尊の重要文化財「五大明王像」です。唐の留学から空海が持ち帰った当時最先端の教え、密教における重要な尊像を嵯峨天皇も望み、設置しました。そのときの像は今はなく、現在に伝わるのは定朝(じょうちょう)の流れをくむ円派(えんぱ)仏師で、平安時代後期に活躍した明円(みょうえん)が制作したものです。像は高さ50~70㎝前後と小ぶりな姿で、貴族好みの優美さと明王像ならではの力強さが調和し、当時の最高傑作のひとつに挙げられます。

もう一つの信仰の要は、「三筆」のひとりである嵯峨天皇自らが写された般若心経です。歴代天皇が病気の折に、この心経の文字の金泥を少しずつ削り取って気付け薬として飲まれたという伝説があります。天皇の勅封により60年に一度封が解かれる大事な心経は、残念ながら2018年に開かれたため本展では観ることはかないませんが、かわりに開封についてを記録した文書などが並びます。

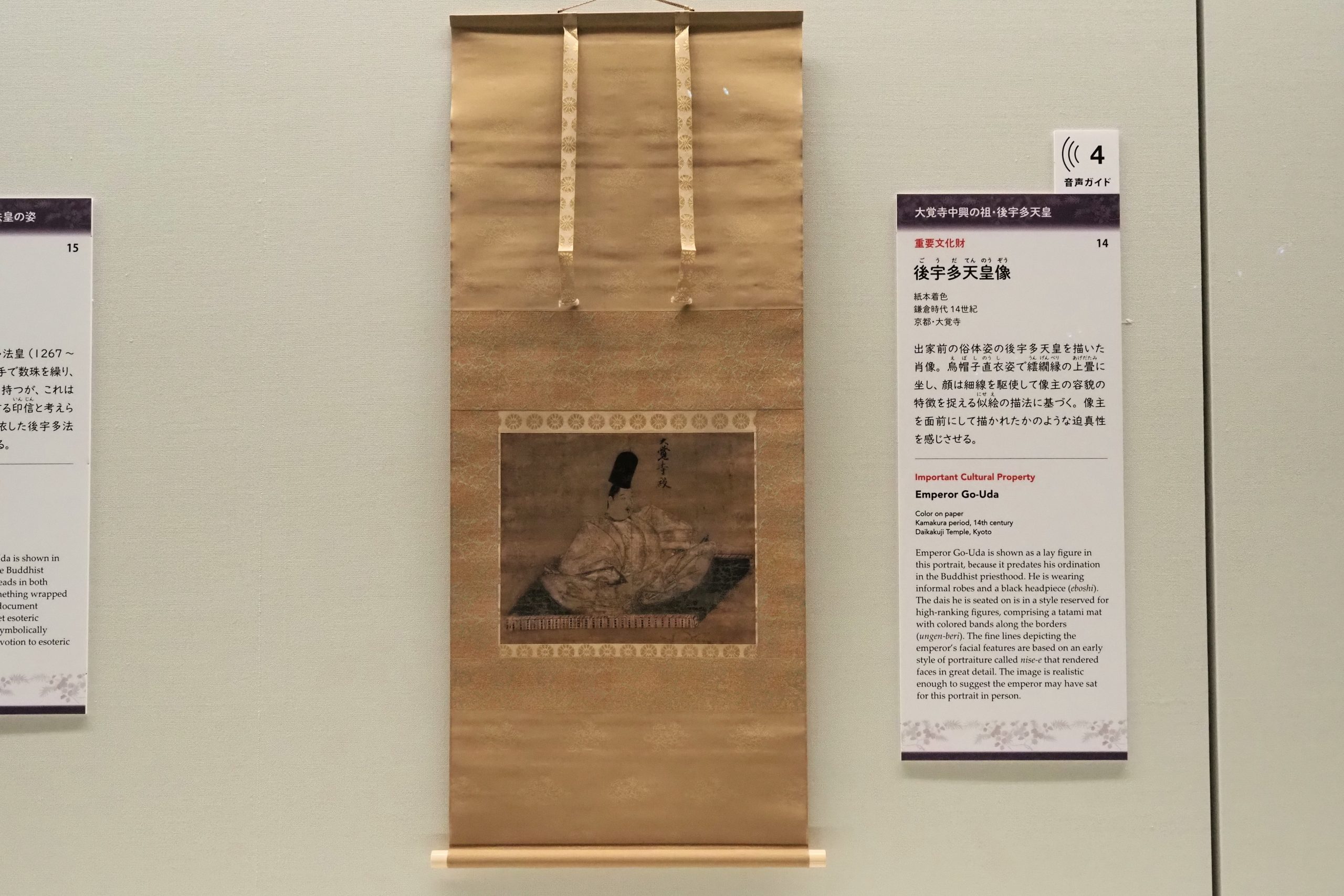

鎌倉時代に入って、大覚寺は中興の祖である後宇多法皇(ごうだほうおう)によって大伽藍が整えられました。後宇多法皇は文武に優れ、かつ非常に賢く、賢帝と呼ばれました。さらに自ら出家して修行し、最終的には大阿闍梨(だいあじゃり/密教における高位の僧侶)となりました。天皇が大阿闍梨となってたくさんの弟子を育てた例は歴史上2例しかなく、そのひとりが後宇多法皇です。後宇多法皇による国宝「後宇多天皇宸翰(しんかん) 弘法大師伝」も見逃せない一品です。

数々の伝承をもつ大覚寺と北野天満宮の「兄弟刀」をそろって展示

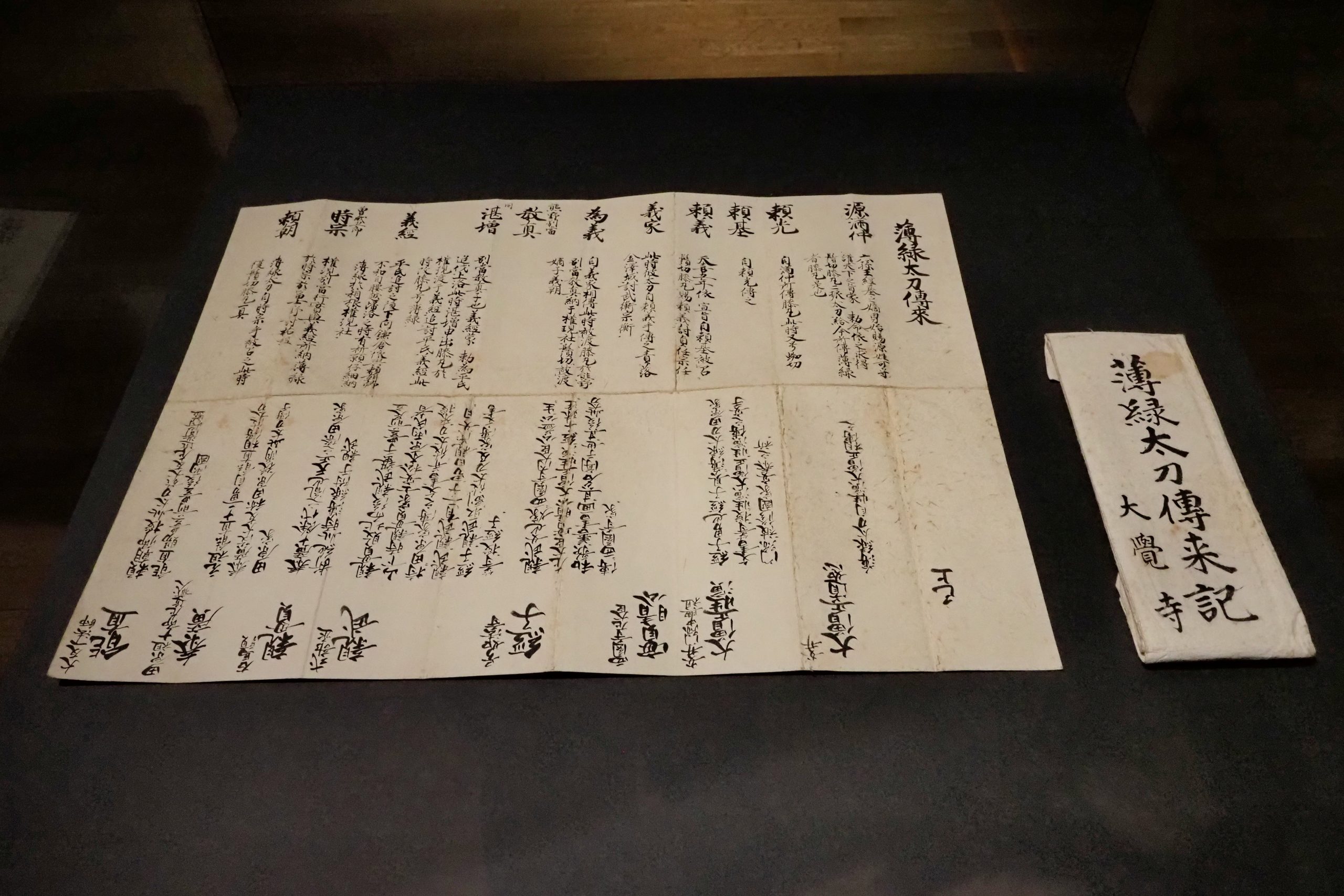

古来から人は、名刀には不思議な力が宿ると考え、その妖艶な美に魅了されてきました。大覚寺の「太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)[うすみどり〈ひざまる〉]」もそんな不思議な力をもつ日本刀のひとつ。平安時代中期(10世紀)、清和源氏の祖「源満仲」(みなもとのみつなか)の命によって作刀された2対の太刀のうちの1口です。できあがった太刀で満仲が試し切りをさせたところ、罪人の両膝を一度に切り落としたため、「膝丸」という号が付けられました。その後も、人知を超えた力で時の所持者の運命を左右する唯一無二の存在として、源氏に代々受け継がれたものです。

「兄弟刀」の一方は、北野天満宮の「太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)[おにきりまる〈ひげきり〉]」。こちらは試し斬りで罪人の首を斬った際に、髭まで切れたことが名の由来です。本展ではこのふたつの「兄弟刀」が久しぶりに再会し、同一ケースに並ぶ、東京では初めての機会ということもあり、日本刀好きなら見逃すことはできません。多彩な見どころにあふれた展覧会です。

展覧会情報

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺ー百花繚乱 御所ゆかりの絵画ー」

東京国立博物館 平成館

会期:2025年1月21日(火)〜3月16日(日)

開館時間:9:30~17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、2月25日(火)(ただし2月10日[月]、24日[月・休]は開館)

展覧会公式サイト

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする