第19回「藝大アートプラザ・アートアワード」の大賞は、このみまほさん(美術学部彫刻科彫刻専攻4年 2025年卒業予定)のドライポイント作品「We Will Meet Again(You Must Believe In Spring)」が受賞しました。

彫刻を専攻しながらドライポイント版画を制作した理由や、創作に対する考え、社会に出て長く勤めた後に藝大を志した道のりなどについて、このみさんに聞きました。

風景が見たくて、世界に「線」を引いていく。

――大賞受賞おめでとうございます。彫刻科在籍ですが、アワードでは版画(ドライポイント)作品で受賞されました。

このみまほ(以下、このみ) 彫刻科の学生で版画を制作している人は意外といるんです。版画をつくるときの「彫る」「刻む」作業は彫刻の制作にかなり近いですね。ただ、私は彫刻のほうが版画に近いとも感じていて。彫刻は立体を捉えて「量」を感じるものと思われがちですが、私はむしろ量よりも「世界に線を引く」感覚が好きなんです。

彫刻の制作では、私は先に形を決めることはなく、素材である石を見ながらデッサンを繰り返すように彫っていきます。自分でもすべての線を彫ってみないと、正直、その作品がどうなっていくのかわかりません。どんどん線を引いているうちに形になっていく。作品は「デッサンの集合体」ともいえます。絵を描くときも同じで、どんな絵になるかを決めないまま線を引いていきながら、広い世界を”触りたい”と思っています。

――受賞作は自画像ですか? アートアワードの受賞者展と同時期に行われた卒業作品展には、対になる版画が展示してありましたね。

このみ はい、卒展に出品したのは「外」に向けての自分で、アワード受賞作がいわば自分の「内面」を表したものです。だから版面を埋め尽くてしまおうと線をどんどん引いていきました。他人には伝わらなくてもいいと思って。藝大アートプラザのアワードには、自分が「つくりたい」と思って制作しているものを出すことに決めました。私は彫刻でも版画でも、風景を見たくて制作をしています。たくさん描いてきた原画には、ほぼすべてに水平線か地平線が入っています。

――確かに、背景に地平線が見えますね。タイトル「We Will Meet Again (You Must Believe In Spring)」に込めた意味を教えてください。

このみ (モダンジャズ・ピアニストの)ビル・エヴァンスの曲「We Will Meet Again」から取りました。いくつかのバージョンがあるのですが、アルバム『You Must Believe in Spring』に収録されているものが好きなので、今回の作品名にしました。彼の作品は、曲はもちろんタイトルからもさまざまな風景や情景をイメージさせるものが多いので、好んで聞いています。

「We Will Meet Again」はのちに亡くなったお兄さんに捧げられた曲で、「今は会えなくなったけれど、またそのうち会える」、生死を乗り越えて会えると信じるイメージがいいと感じました。兄の死の翌年にビル・エヴァンス自身も亡くなります。予感があったのかもしれませんね。悲壮な印象を作品に加えるつもりはなかったのですが、曲名とアルバムタイトルが一緒になると、より優しい響きになって「春を信じる」ことができる気がします。

原画を描いている時は海や街の光のつもりでしたが、刷り上がった1枚は私には桜の花のように見えたから、見る方にそう見てもらってもいいな、と。長いタイトルは少しためらいましたが、春と付くほうがイメージも広がりやすく、彼を知らない人でも楽しんでもらえるだろうと思いました。

――作品自体はいつごろ制作したものですか?

このみ 作品の原画はコロナ禍に描いたものです。自宅で過ごさなくてはならない期間に原画をひらすら描いて過ごしました。彫刻は対面での授業でないと意味がないと思ったので、大学も2年間休学しましたが、外に出ることもできず、友達にもあまり会えず、苦しくて、行き詰まってしまって。とにかくペンでたくさん絵を描いて、自分の手で世界を触っていく感覚を味わうのが当時の生きがいでした。

夫と暮らしているのですが、夫が仕事に出かけた後に朝から晩までひたすら描いていました。夫が帰ってきたら夕飯をつくって、また描いて。そうしていると、外に広がっていける気がしました。コロナ禍では多くの人が亡くなり、自由に人と会えなくなりましたよね。私自身、いろんなことを考えている時に「また、きっと会える」と大切な人を思い出すことがありました。タイトルは、メッセージと兼ねることができます。生死を乗り超えるような重さを感じてもいいし、また会いたいと思う人をイメージしてもいい。絵を見てくださる人によって、見え方が変わればいいなと思いました。

表と裏のつじつまが合わなくたっていい。彫刻のセオリーから解放されたい

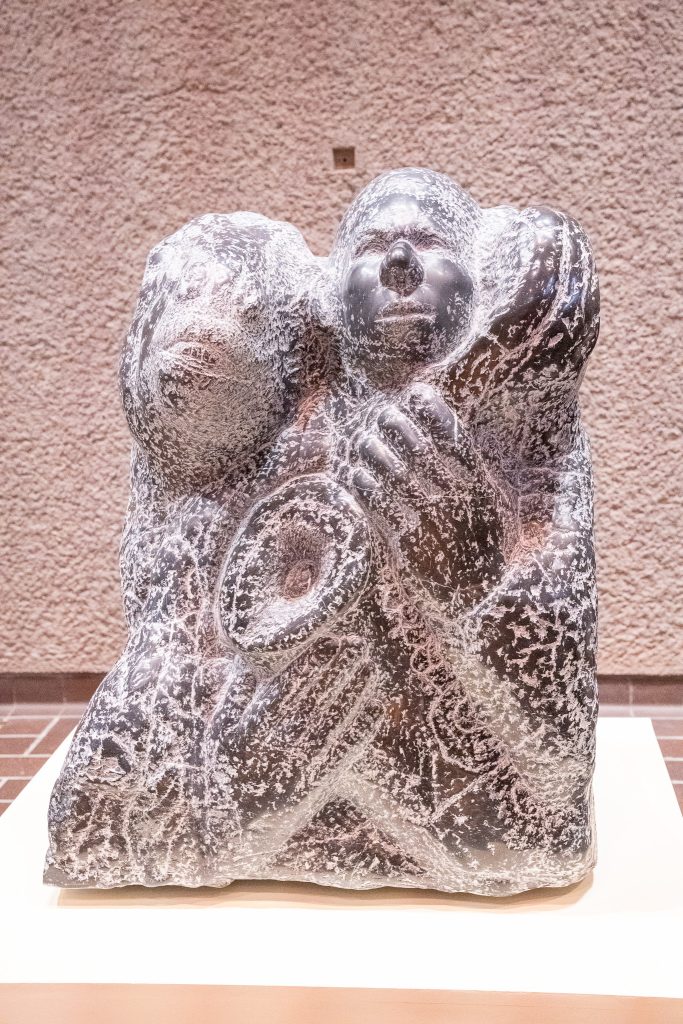

――アートアワードの募集期間は卒業制作の時期と重なっていました。卒展に提出された石彫作品はどのようなテーマで制作されたのですか。

このみ 卒業制作は夜のイメージをテーマにして黒大理石を手彫りしました。大理石は岐阜県関ケ原の工房で購入したものです。とても素敵な石でカッコよく、ひと目見たとたんに気に入ってしまって。オール手彫りでいくからと頼み込んだら、「黒大理石を手彫りするなんて珍しいね」と面白がって、譲ってくださいました。ところが彫りはじめてみたら、びっくりするくらい固い石なんです。よく見ると石の中には層があって、堆積した時間の経過が感じられます。過去の時間と現在がつながっていると思えるのが石のカッコよさで。以前、白い大理石を彫ったときには海の香りがして、彫り進めていくと白亜紀の貝殻の化石がたくさんでてきて、「海の底で何万年も堆積していたんだろうな」と思うとなんだかドキドキしました。

――ロマンを感じます。

このみ 石を手彫りするときは、鑿と石頭(ハンマー)で叩いて彫っていくのですが、どの素材よりも強く叩くことができる点も感動的でした。石を叩くと、「ガーン」と地面に衝撃が響き、衝撃がそのまま自分に返ってきます。大地を叩いているようで、その感動が忘れられなくて。カッコいい黒大理石も、機械ではなく手彫りだから彫れる、と思えるところもあります。何かが見えて彫り始めた、そんな感覚で彫れるのが手彫りの魅力です。

一日の半分は夜だ

地平線の向こうに太陽が沈んだ瞬間から夜だ

地球が回ると夜がくる

夜に馬は夜の平原を走るだろうか

真っ暗な平原を馬は走るだろうか

夜の闇に目を凝らして私は馬の姿を見ようとする

もしも馬がそのまま空に駆けあがっていったら

夜の地平線の向こうに灯りが見えるだろうか

人間がともす灯りがほの赤く

地平線の向こうの夜空を照らすのを

私は馬にのって

暗い平原から見ている

この黒い石を見たときその場で、「夜」のイメージでつくりたいと思いました。正面は音楽家と馬です。後ろへぐるっとまわっていくと具象から抽象へ、イメージからノンイメージへと変化していきます。抽象化していくなかで風景が見えるといいな、と線を引くように彫っていったんです。

彫刻のセオリーでは、正面に向き合いつつも背面を想像しながら彫るように言われます。つじつまが合うように対象を捉えなければなりませんから。でも、私はずっと線を引いていく感じなので、必ずしも表と裏のつじつまが合わなくてもいいと思って。

例えば馬の脚を彫る場合、木では足元の空間を抜くことができ、向こう側に風景が見えて「ふわっ」と空間ができるけれど、石ではそれができません。できないならそれを逆手にとって、正面と背面でまったく違う世界をつくってしまおうと考えを改めました。彫刻のセオリーから解放されたい気持ちが強く、その点、石は解放されやすいのです。

回り道をして、たどり着いた彫刻。詩とは異なる形でイメージを引っ張り出して

――バックグラウンドについても教えてください。子どものころから、彫刻制作を志していたのですか?

このみ いえ、私はもともと詩を書くことが好きで、詩人として身を立てたいと思ってきました。親の勧めで理系の大学に進み、薬剤師の資格を得て働き、料理研究家のアシスタントとしても活動しました。その間も、詩作はずっと続けていて。けれど、あるとき、詩が書けなくなり、新しい「目」を手に入れたいと思って、美術の道へ進むことにしたんです。

母が晩年、趣味で日本画を描いていて、遺品を整理しているときに木炭が出てきました。それで絵を描いてみたこともあるのですが、絵を描くことは詩作に近いところがあり、どうせなら自分にとって一番遠い彫刻を学ぼうと決意して。予備校に5年間通って、藝大に合格しました。予備校の方々が自分のことのように喜んでくれたことが嬉しかったですね。

美術を学ぶ過程で、「人の真似をするのは美術では恥ではない」と言われても、私には「自分だけの眼差しを新しく作る」という強い思いがありました。そうして自分の意思を貫いていたら、どう表現すべきか理解するのに苦労して合格までに時間がかかりました。藝大に入ってからは客観性にとらわれず、自分の味を出すことが許されるようになって楽になりました。

――いわゆる「第二の人生」ということでしょうか。

このみ いえ、そういう認識はまったくありません。子どもの頃から創作をライフワークにしようと考えていて、絶対に創作で生きていくと思い続けてきました。確かに年齢は他の学生より重ねてはいるけれど、回り道をしながら、彫刻という表現手段をようやく見つけることができたと思っています。

私にとって詩を書くことと彫刻の制作は、脳の同じ場所を使っている感覚です。言葉は用いないけれど、彫刻は詩の表現と同じで、自分の中にあるイメージをつかんで引っ張り出してくる作業ですから。彫刻ではつかみたいイメージを詩とは違う立体という形でひっぱり出すことができ、見る人にも詩とは異なる伝わり方をします。楽な部分がある一方で、そのぶん言葉が欲しくなるときもありますが。双方ともに自分のイメージを表現できる大切なメディアです。

――今年度で美術学部を卒業されます。今後についてはどのように考えていますか?

このみ 藝大の大学院に進学します。版画ももっと作りたいし、大きな石をまた彫りたいと思っていて。「私は彫刻家」だと名乗れるようになるまで続けていきたいと思っています。

(Photo by Tomoro Ando / 安藤智郎)

【このみまほ】

2018 東京藝術大学美術学部彫刻科 入学

2025 東京藝術大学美術学部彫刻科彫刻専攻卒業予定(3月)

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする