河崎海斗さん(かわさきかいと/大学院修士課程1年 美術研究科工芸専攻 鋳金)は「朱色和金」で第19回「藝大アートプラザ・アートアワード」の小学館賞を受賞しました。

和金(わきん)とは、赤いボディが特徴の金魚の基本となる品種で、縁日などで多くの人が慣れ親しんできたことでしょう。河崎さんは和金を金属工芸技術のひとつ、鋳金(ちゅうきん)で制作し忠実に再現しました。「朱色和金」制作の意図や大学院での研究内容などについて聞きました。

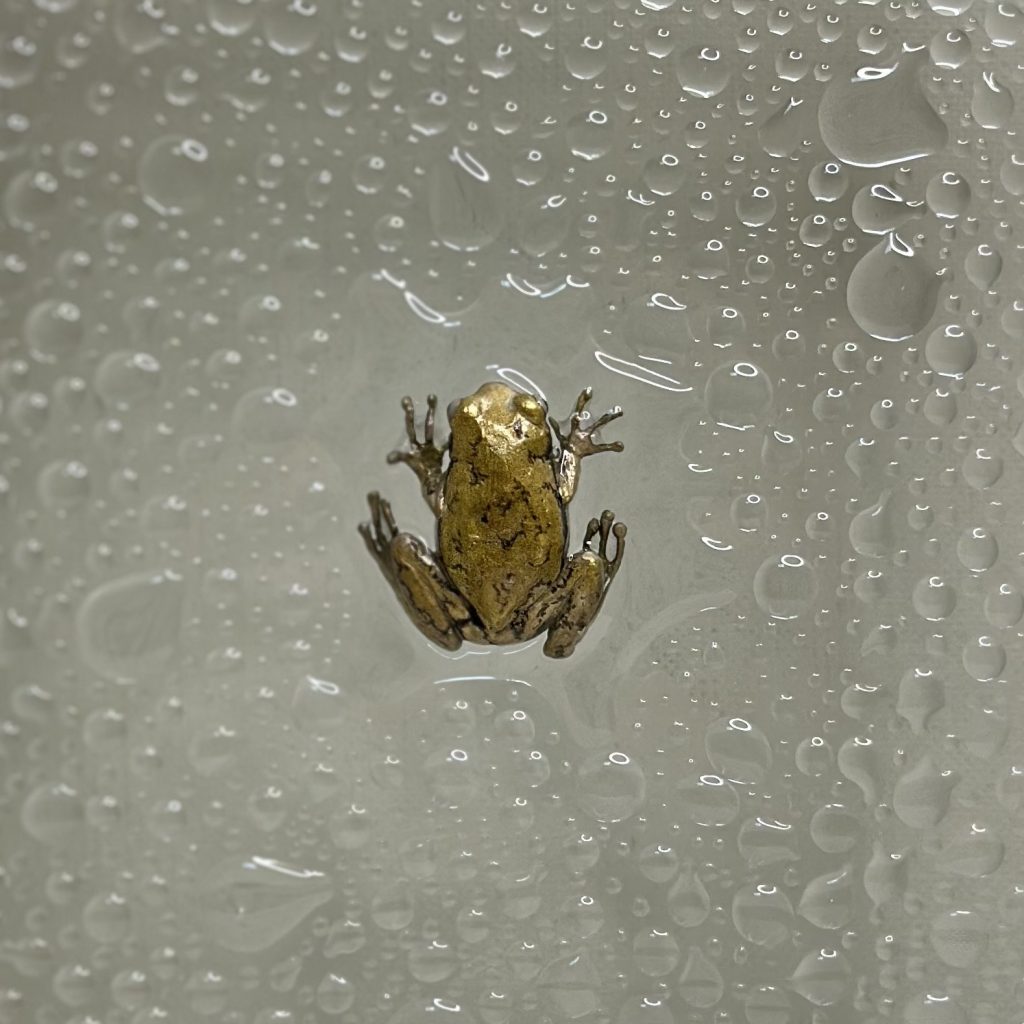

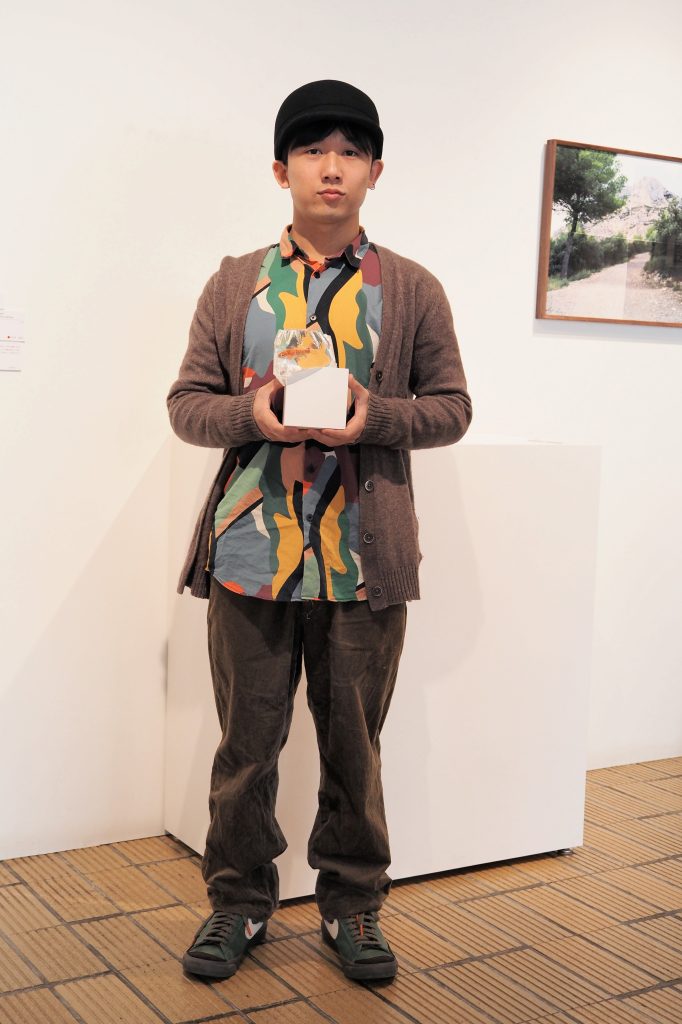

河崎海斗さんの受賞作「朱色和金」

江戸時代からの金工技法と時代背景をモチーフにつくる、赤い金魚

――金魚すくいでゲットした金魚そのままに、制作された作品「朱色和金」。リアルですね。

河崎 魚は子どもころから好きで、地元、広島で川や海で遊び、釣りをしたりしてきました。けれど、好きなものって逆に作品にできなくて、以前は魚以外のものをつくっていたんです。学部の卒業制作のときに自分の好きなものをつくろうと決めて、2年程前から金魚の制作をはじめました。鋳金の歴史をひもとくと、銅を赤く着色する技法を「緋銅(ひどう)」といって、江戸時代に開発され当時は刀の装飾などに用いられました。大学院ではこの緋銅を研究しています。一方の金魚は赤い色の代表的存在であり、お祭りなどで一般の人が買えるようになった「金魚ブーム」が起こったのが江戸時代だと知りました。技法と時代背景をモチーフに制作を決めました。

金属と金魚は、ベースとなる原石や魚に人間が手を加えて生み出すところにも共通点があります。金魚には多彩な形と色がありますが、新種は人がさまざまな遺伝子を組み合わせてつくります。鋳造も人が手を加えて精錬しないと金属が生まれません。例えば、銅に亜鉛を加えることで色は黄色く、性質も純粋な銅より硬くなります。ともに日本の伝統的技法と文化であることも研究、制作での大切な要素です。

――江戸時代以前、鋳金で赤い色を着けるのは難しかったんですか?

河崎 赤、つまり原色をつくるのは難しいと学びました。緋銅の赤は今回の出品作「朱色和金」よりも濃く、深い色です。元々、日本では鋳造で緋銅をつくるのは不可能と言われてきました。純銅(純度99.9%以上の銅)でないと緋銅の赤い色にできないためです。例えば銅像は青銅とかブロンズなどとも呼ばれますが、一般的に純銅でつくられているわけではなく銅合金です。金属のなかでも銅は融点が高く、酸素とくっつきやすくて酸化膜ができやすい。酸化膜の発生を防いだり、銅を流した時に表面が綺麗になるように亜鉛や錫、鉛などを加えています。

銅が和金の赤い色を出す金属です。鋳物では花瓶や壺などに用いられる朱銅(しゅどう)と呼ばれる着色技法があり、この場合は斑に赤い模様ができます。緋銅という現象は銅を熱で溶ける寸前まで温め、急冷させるときに表面に酸化膜が薄くつき、その膜が赤くなることをいいます。鋳造で純銅を使えば緋銅の赤が期待されるのですが、それが簡単にできない理由が酸化膜がたくさんついてしまうため。綺麗にできたとしても形が甘くなるなど仕上がりに差が出てしまうんです。

――作品は、絶妙な加減で出来上がっているんですね。

河崎 はい。例えば魚の鱗など模様を細かくすればするほど、酸化膜がきれいに付きづらくなります。「朱色和金」の赤を出す場合はまだ大丈夫なのですが、緋銅の金魚は純銅で作るので、温度は1040度まで上げないと溶かした銅がきれいに型に流れません。金属は温めると温度がガッと上がるため、数十度の差が出来を左右します。最適な温度にもっていく調整をスムーズに行うほどきれいに仕上がります。緋銅は鋳造では不可能と言われていたものですから、研究段階でも実現できるか分からず、実は作品にできるかさえも予測できないことでした。

卒業制作も、今回の「朱色和金」の制作でも、緋銅の鋳造は一番リスクの高い技法であり、コストもかかります。鋳造の段階で半分が失敗し、成功した半分にも細かなキズが入ることは珍しくありません。温度が上がりきらないと赤くならず、黒い色になります。緋銅はもとは彫金の技法で、彫金で使う板は薄く、温度が伝わりやすく冷めやすいので比較的赤い色を着けやすい。一方、鋳物は板が厚いので、急冷した時に膨張していたものがキュッと縮みますから、付いた酸化膜がはがれやすいのです。

――ヒレや尾も鋳造でつくるんですか?

河崎 教授と話し合い、ヒレや尾の部分は別の技法を採用しました。もちろん、ヒレも素材は金属です。金属の粉を使って着色しますが、自分に合う筆をつくって1本ずつ、粉を樹脂で溶いて描いています。

緋銅が現在あまり見られないのは変色しやすいからです。金魚が入った袋を表すのに樹脂を選んだのは、金属が水に濡れたときに色鮮やかに見える特性を表現するため。古くは金属の腐食を防ぐため、空気に触れないよう蝋(ロウ)などを使って色止めを行っていました。金魚の見え方と金属との相性を考え、水やガラスなどの素材も検討しながら、最終的に種類が豊富な樹脂に決めました。

樹脂は将来的に色が変わる可能性があるけれど、金魚の色は鮮やかなまま未来へ伝えられるでしょう。日本には多くの伝統技法があり、それらを組み合わせることも重視しました。工芸科にいるので素材や道具にはこだわりたいのです。

金工のなかでも自由度の高い鋳金。3DやAIなど最新技術との融合も視野に

――鋳金を専攻した理由は何ですか?

河崎 藝大に入って1年間いろんな技法と素材を試し、研究室を見た結果、鋳金を選びました。工芸科には金工の研究室が3つあります。彫金と鍛金がはじめからある金属を加工して形をつくる一方で、鋳金は制作過程の前半では金属に触れません。粘土や木、石などで型をつくり、1から金属をつくる点が鋳金ならでは、です。鋳金の研究室には古いものを尊重しながらも新しいものも取り入れる自由度と、どんなことにも挑戦できる雰囲気もありました。学部3年の冬に、金魚をつくりはじめました。魚には鱗があるので、どうなるのかなという試みでもあります。

――細かな鱗はどのように制作するのですか?

河崎 鱗に関しては研究途上にあります。鱗は尻尾に近づくにつれサイズが小さくなるので、異なる大きさ、パターンの鱗形のヘラをつくり、1枚、1枚、押しています。

――手間のかかる作業ですが、それが楽しいところでもあるんですね。

河崎 はい。来年の大学院の修了制作に向けては、3Ðプリンターを用いての制作も考えています。人が手で生み出してきた細やかさを最新技術がカバーできるようになってきました。制作を通じて手作業にも限界が来るのを感じています。ただ、3Ðプリンターは非常に細かくできるぶん手を抜けません。手の加減でニュアンスが作れる部分が、3Ðでは再現が難しいんです。

人の手と3Dプリンターを比べた将来像を考えるとき、3Dプリンターのほうが深さが出るかもしれないとも思っています。手わざでは制作者の限界がくる一方、3Dプリンターでは細かな技の発展の理由が高解像度のデータとして残せます。テクノロジーはさらに発展しますし、固い考えに捉われず、自分の技術は他の部分で見せられればいいと思っています。

僕が金属で制作を続ける理由は、素材自体がもつ見え方にこだわりがあるからです。少し反射させるだけなら金属の塗料を塗ればいいけれど、物理現象として液体が個体になるときに「結晶が育つ」ではないですが、鋳造の場合だけ色が表面に出てきます。鋳造では彫金や鍛金のように結晶構造が崩れるほど叩かないので、塗料では出せない表現ができます。

――例えば緋銅は、金属そのままの赤い色ってことですよね?

河崎 はい、技法が生み出す科学反応から出た色で、塗料などを塗ってはいません。硫黄泉で指輪などの金属が黒くなる化学反応と同じで、黒は硫化で生み出されます。硫化させる液体の濃度、温度で黒の着き方も変わります。そうした作業が研究されず、経験をもとに伝えられたのが伝統工芸です。新潟県燕市などで鋳金を続ける職人の方にも話を聞きに行きました。制作で日本の工芸技術をメインに据えている理由は、昔ながらに伝えられてきた技術を、日本に生まれたからこそ使いたいんです。

――AIの時代に何ができるか、という思いもあると制作コンセプトで読みました。

河崎 デザイン科の先生は、デザインは生成AIに絶対に先を越されるとおっしゃっています。僕自身も生成AIがどういうものか知らないといけないと思い、使うようにしています。技術の進歩はよいことなので有効に活用したいですし、AIができないことを見極めるためにも必須です。テクノロジーの発展は、自分の考える幅が増え、無限にアイディアも広がるのでポジティブに捉えています。

現段階でAIが再現できないことは、言語化できないことだと思うんです。人間の感覚が必要とされる工芸や油絵などのアート制作は、現時点で言語化は難しい。よく伝承が途絶えることがありますが、それは記録として残されてこなかったから。職人さんのところへ行き、分量を訪ねるとたいてい「このぐらい」と具体的な数字ではなく経験に基づいた返事が返ってきます。工芸は地球の環境、その時の天気や気圧、気候に左右されやすく経験がものをいうためです。素材を相手とする作品をAIにつくらせるのは、難しいのではないかと考えています。

――「朱色和金」をAIに作られたら怖いですね。

河崎 技術が発展すれば再現度は高くなると思いますが、コストも高くなるでしょう。AIにどう考えさせるかによりますが、気温などの条件を操れるようになれば、未知の技術が誕生する可能性もあります。工芸の技術には非効率的なこと、環境に与える影響を考えると時代に逆行している部分も少なくなく、それゆえ医療が関わらないと技術の研究がされません。工芸もアートも日々の生活には必要のない、いわば娯楽。金属を使うだけなら、色を赤くする必要はありません。でもその技術が美しいと思えるのも人間ならでは。今ある技術を未来に伝え、そこに将来の最新技術が組み合わさるときの可能性を想像しています。

――確かに、アートがないと人生は味気ないものになります。金魚以外に制作したいものはありますか? ちなみに制作期間はどれくらい?

河崎 今年は金魚以外にヒキガエルをつくりました。ヒキガエルの柄が硫化で得られる黒い模様と相性がいいんです。制作期間はよく聞かれますが、作品制作前の研究や観察の段階が一番長いため、どこからどこまでを期間とするか難しいところです。

工芸の困難な点は、勢いで絵を描くようなことが一切できない点です。研究が先にあり、研究で得た技術を基にどういう形がつくれるかが決まります。僕の場合は生物をモチーフとしているので生き物を飼って観察する時期もあり、そのなかで作品にしたら面白くなりそうなものを選びます。

金魚は動き続けるので観察が大変ですが、つくりがいがあるので今後もアップグレードしていきたいです。金魚の鱗の色素構造を調べ、その再現度が高くなればよりリアルになります。AIにできないことにも繋がっていきますが、自然のものが一番完璧であり、人間が感覚的にいいと思える「本物」を参考にしながらつくっています。

――来年度で修士修了です。どのような道を目指していますか?

河崎 作家として活動し、作品をつくり続けるため、設備を整え始めています。日本の伝統技術と文化を世界へ発信していきたいです。

(Photo by Tomoro Ando / 安藤智郎、Seika Mori/ 森聖加)

【河崎海斗】

2022年 東京藝術大学奨学金制度安宅賞

2024年1月 平成芸術賞受賞

2024年3月 東京藝術大学美術学部工芸科鋳金専攻 卒業

2024年3月 アートフェア東京「GALLERY KOGURE」にて出品

2024年5月 奈良蔦屋書店「東風凍りを解く」出品

2024年6月 金沢水銀窟「2人展」出品

2024年7月 「平成藝術賞受賞者展」出品

現在 東京藝術大学大学院修士課程1年 美術研究科工芸専攻 鋳金

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする