東京藝術大学大学美術館で開催中の「相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」は、同寺の境内にある相国寺承天閣美術館の開館40周年を記念して企画された展覧会です。国宝、重要文化財40件以上を含む相国寺派の名品が、東京に集結。室町時代の創建から伊藤若冲らが活躍した江戸時代(18世紀ごろ)までに焦点をあて、相国寺なしには生まれることのなかった美術を紹介する貴重な機会です。

幾多の困難を乗り超えて、伝えられた至宝の数々

相国寺は、室町幕府三代将軍・足利義満(1358-1408)が発願し、京五山禅林の最大門派であった夢窓派の祖・夢窓疎石(むそうそせき/1275-1351)とその高弟・春屋妙葩(しゅんおくみょうは/1311-88)によって創建された禅宗の古刹です。鹿苑寺(金閣寺)や慈照寺(銀閣寺)を擁し、その存在は単に宗教的意味合い以上に大きいものでした。

創建から640年という歴史のなかでは応仁の乱をはじめとする戦乱は数知れず、建物だけでなく失われた寺宝も少なくありません。相国寺承天閣美術館は、幾多のハードルを乗り越えてきた品々を大切に守り、伝えてきたのです。

第1章では、相国寺の創建に関わった重要人物が紹介されます。勧請開山(かんじょうかいざん)の夢窓疎石の頂相(禅宗高僧の肖像画)は、その墨蹟「応無所住 而生其心」(おうむしょじゅう にしょうごしん)と共に並びます。この言葉は夢窓派が大事にした『金剛般若経』(こんごうはんにゃきょう)の一節で、「住するところ(とどまるところ)があると執念が出てくる。とどまらず自在に心を解き放て」という意味。しなやかで力強い筆致が魅力です。

探幽、若冲がまねて、学んだ「鳴鶴図」

同じく第1章で取り上げられている重要文化財「鳴鶴図(めいかくず)」は、中国明時代初期の文正筆で、承天閣美術館の草創期のコレクション。相国寺6世の絶海中津(ぜっかいちゅうしん)が1376年に中国・明から日本へ戻る際に請来したものといわれます。300年の時を経て、文正(ぶんせい)の現存唯一作とされるこの「鳴鶴図」は、江戸時代に狩野探幽(1602-74)、そして伊藤若冲(1716-1800)が模写をしました。相国寺の美の継承のありようを象徴する作品は見逃せません。

雪舟が見た、中世相国寺文化圏とは?

室町時代の15世紀、相国寺では画僧の如拙(じょせつ)や周文(しゅうぶん)が創作の環境を築き、水墨画の様式を発展させました。水墨画の一形式、詩と画を1つ画面におさめる「詩画軸」がさかんに制作されたのもこの頃です。こうした環境に学んだ雪舟が後に水墨画を大成します。本展では若き日の雪舟が描いた、本展覧会が初公開となる「渡唐天神図」の展示があり貴重です。

伊藤若冲の大作、鹿苑寺障壁画を間近に

伊藤若冲も、相国寺との関わりでその才能を磨いた重要人物のひとりです。若冲は相国寺第113世住持の梅荘顕常(ばいそうけんじょう/1719-1801)との交わりから、同寺の中国画に多くを学び、独自の画風を切り開きました。若冲による鹿苑寺大書院の障壁画は本展の見どころのひとつで、全50面のうち4面の表裏が同時に鑑賞することができます。数多く並ぶ若冲の作品から相国寺との強いつながりを伝えます。

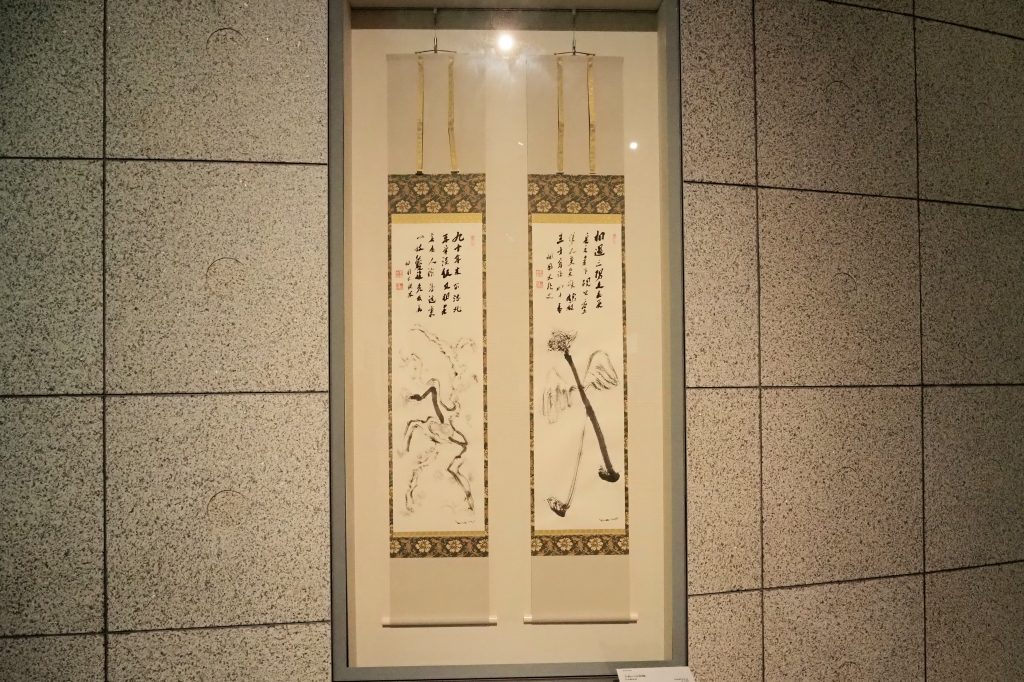

会場の最後には、本展覧会開催を記念して制作された「令和の詩画軸」が展示されています。相国寺派管長・有馬賴底(ありまらいてい)師の賛の下に、東京藝術大学学長・日比野克彦氏が墨で描きました。古田亮教授は「『令和の詩画軸』は現代の詩画軸として、室町時代の文雅の芸術形態を現代によみがえらせ、その文化を継承しながら新しいコレクションを付け加えていく試みです。作品を通じて、学生たちに継承することを意義を学びとってもらいたい、と考えています」と締めくくりました。

展覧会情報

「相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」

東京藝術大学大学美術館

会期:2025年3月29日(土)〜5月25日(日)

開館時間:10:00~17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、5月7日(水)※ただし5月5日[月・祝]は開館

※会期中、一部作品の展示替えを行います。[前期:3月29日(土)~4月27日(日)、後期:4月29日(火・祝)~5月25日(日)展覧会公式サイト

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする