藝大アートプラザ・アートアワード(旧藝大アートプラザ大賞)の受賞作家を招待して、一年に一度開催する本展。

「藝大の星」とも呼べるアーティストたちの、新作を含む作品たちが一堂に会します。ここでは、作品の写真とともに各出展作家をご紹介します。

※ここでご紹介する作品は通販(銀行振込)での購入も可能です。メールにてお気軽にお問い合せください。

<artplaza@and-next.jp>

※コメントは、Web担当による解説です。

※並びは展示風景のおおよその順路に従っています。

※写真にない作品もございます。ぜひ現地で全ての作品をご覧ください。

会期:2025年7月19日(土)-10月5日(日)

前期:7月19日(土)-8月24日(日)

後期:8月30日(土)-10月5日(日)定休日:月曜日(祝日の場合は営業、翌火曜日が休業)※8月7日(木)は臨時休業予定

営業時間:10:00-18:00

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください入場料:無料

会場:藝大アートプラザ(東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内)

公式Instagram:@geidai_art_plaza

公式X(Twitter):@artplaza_geidai

公式Threads:@geidai_art_plaza

西村 柊成

1997年 神奈川県生まれ

1997年 神奈川県生まれ

2022年 東京藝術大学卒業修了作品展 原田賞

2024年 東京藝術大学卒業修了作品展 台東区長奨励賞

東京藝術大学大学院 美術研究科 工芸専攻 染織研究分野 修了

個展「upālā[s]」(川風のガーデン/神奈川)

東京藝大では染織工芸を専攻し、主に織の技法を用いた絵画表現に取り組んでいる。本作に用いられている「絵絣」は、あらかじめ縦糸に染色を施し、それを織機にセットして織り上げる技法である。糸や染料の選定、そして経糸を一本一本織機に張っていく工程には、多くの時間と労力を要する。防染を施さない染色によって水彩画のようなにじみが生まれ、さらに織りの過程で素材特有の表情──作者が“ノイズ”と呼ぶ──が加わる。見る人の記憶や感情を呼び起こすような作品をつくりたい、と作者は語る。

間瀬 春日

2021年 金沢美術工芸大学美術工芸学部 工芸科 卒業

2023年 第58回神奈川県美術展 工芸部門大賞

2025年 令和6年度 買上賞、安宅賞

東京藝術大学大学院文化財保存学専攻 保存修復分野工芸 修士課程修了

現在 同大学大学院 文化財保存学専攻 文化財保存学研究領域 保存修復(工芸)博士後期過程 在籍

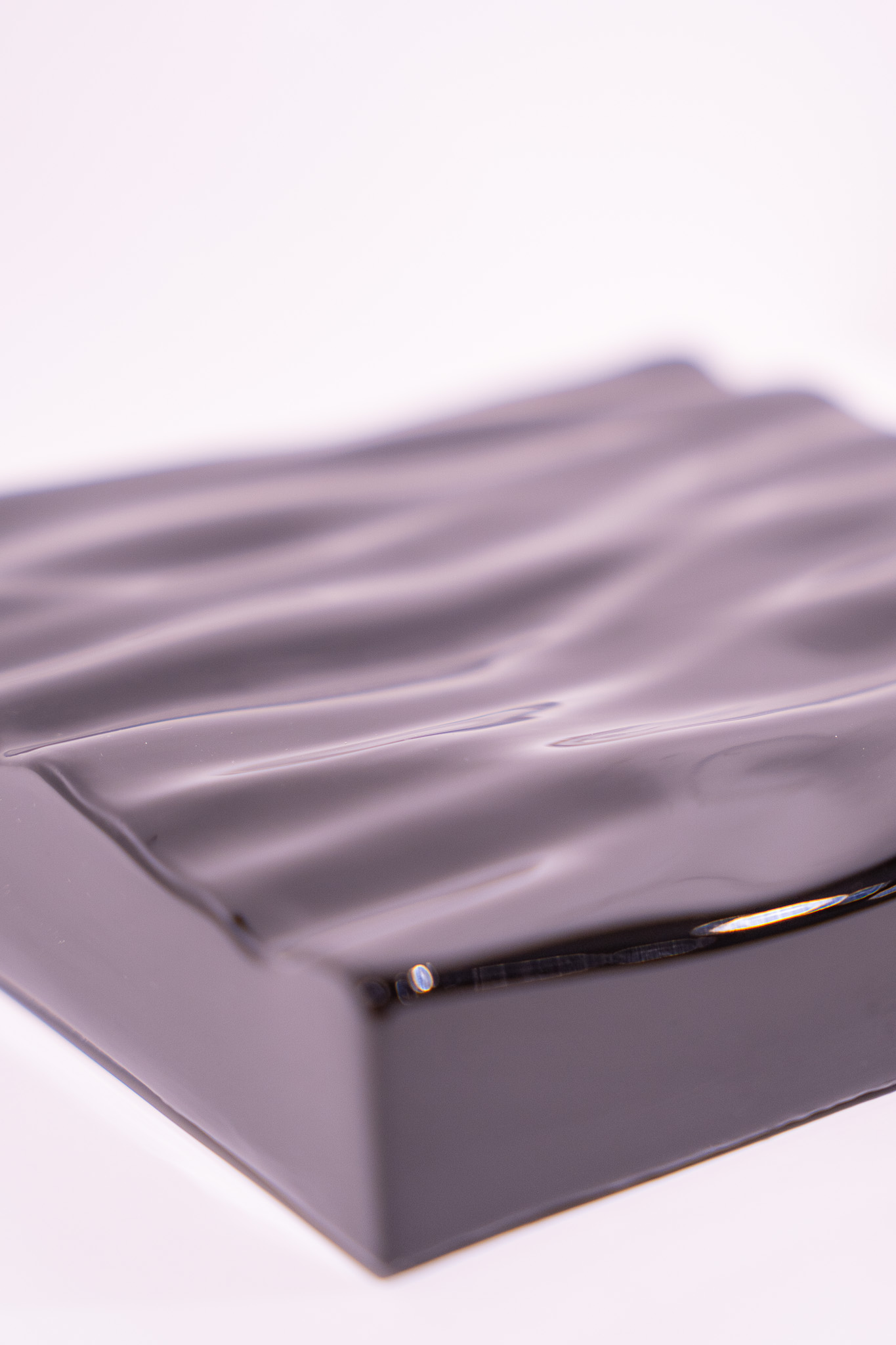

金沢で漆芸を学び、東京藝術大学では文化財保存学を専攻。現在は保存修復の博士課程に在籍している。本作のタイトルにある「方丈」とは、一辺が一丈(約3メートル)の正方形を意味し、それは作者の作業場の広さとちょうど同じだと言う。幼い頃から親しんできた海の風景が、自身の感覚や願いを織り交ぜながら、乾漆技法によって表現されている。広大な自然を掛け軸や工芸品に写し取り、室内に取り込んできた日本独自の設えの思想を手がかりに、作品を通じた対話の場が生み出されている。

前田 恭兵

1984年 兵庫県生まれ

2010年 東京藝術大学大学院 美術研究科 工芸専攻 彫金研究分野 修了

2024年 金沢美術工芸大学美術工芸研究所「平成の百工比照 有線七宝工程見本」制作・収蔵

第57回日本七宝作家協会国際展 日本七宝作家協会会長賞 受賞

現在 山梨県立宝石美術専門学校 准教授、公益社団法人日本七宝作家協会 常務理事

東京藝大では彫金を専攻し、在学中から七宝釉薬による絵画表現を研究。〈reflection〉シリーズでは、作者のフィールドワークで出会う自然豊かな日本の風景や、そこに生息する動物の姿が描かれている。釉薬による丹念な描画と焼成の繰り返しによって、水彩画のような滲みと、空間の奥行きが生み出されている。釣りを趣味とする作家にとって、水への関心は特に強く、そのまなざしが作品にも色濃く反映されている。

Sayumi Wissmann

硝子の中の風景ーGlaswelt (左)

東京生まれ

2008 年 第26 回上野の森美術館大賞展 大賞受賞

トーキョーワンダーウォール公募2008 大賞受賞

2012年 東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修士課程 修了

2015 年 Zurich University of the Arts Master of Arts in Fine Art 修了

2024年 ”Luftschlösser”, OAG-Haus, 東京

東京藝大在学中から数々のコンペティションで大賞を受賞、スイス留学を経て、現在はドイツを拠点に活動している。水に沈めたガラスに映り込ませた虚像を手がかりに「記憶の形」の中に存在する風景を描いている。本作ではローマの街並みが、光と水のなかで歪み、映り込み、溶け合いながら展開される。ローマ帝国の終焉とともに取り壊された建造物は、資材として次の街並みに組み込まれた。ものの消滅と再生の繰り返しに、記憶の有り様を重ねている。

杉本 ひなた

2000年 愛知県に生まれる

2021年 「LIQUITEX THE CHALLENGE 2021」 坂口寛敏賞 受賞

2025年 東京藝術大学 美術学部 絵画専攻 卒業

個展 「How to float 3 centimetres」GALLERY b. TOKYO

現在 東京藝術大学大学院 美術研究科 修士課程 絵画専攻 壁画研究分野 在籍

見覚えがあるようでいて、しかし判然としない不思議な風景が描かれている。これは、作者が経験した、実験的な作品制作の一場面をもとにしている。「未知や非現実的なものは希望であり、作品の中でそれらを発見すること自体が希望なのです」と作者は語る。現在は大学院で壁画を専攻。素材、行為、モチーフ、展示空間など、絵画を構成する要素を意図的に組み上げながら、見る者の認識を揺さぶる作品を制作し続けている。

苗 青青

1995年 中国江蘇省生まれ

2020年 浙江大学大学院修士課程中国画専攻修了

2022年 東京藝術大学大学院 修士課程 保存修復日本画入学

2024年 千住博⽇本画⼤賞展 三越美術部賞受賞/⽇本橋

Over REV. – アジア留学⽣作家交流展/The Artcomplex Center of Tokyo/東京

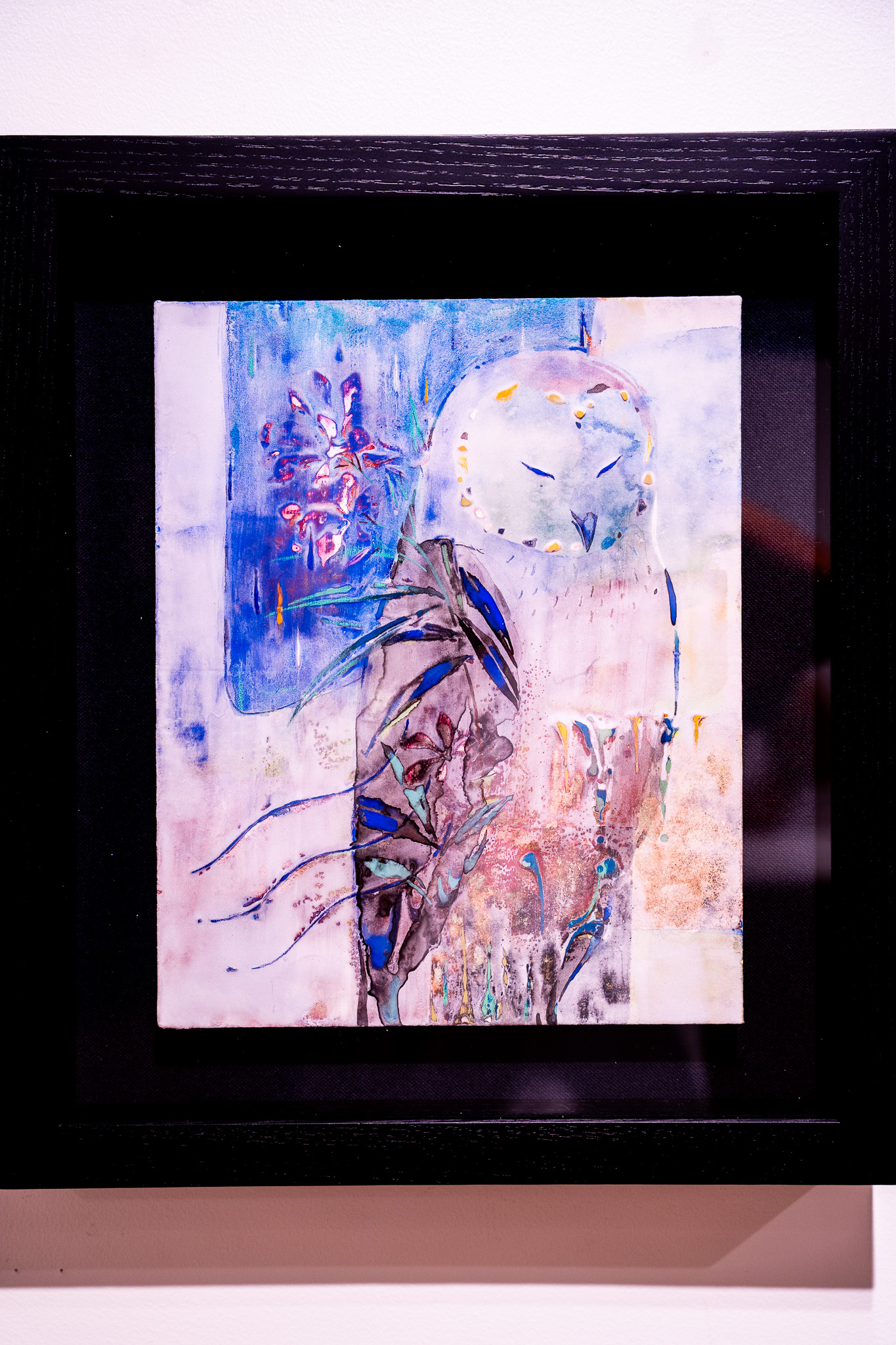

東京藝大では日本画の保存修復を学んだ作者。岩絵の具や墨、金属泊による多様な表情を探究している。本作では、水彩画のような滲みや流れる様を目指し、目を閉じた動物と自然の姿が、溶け合うように描かれている。猫の姿に内観する自身を重ね、生命力溢れる植物や光と同化したいという願いが込められている。「目まぐるしく複雑な現代社会において、自らを動物に変え、ただ静かに佇むことができるなら、それだけで十分だと感じる。」と語る。

柿沼 美侑

2001年 東京都生まれ

2024 年 東京藝術大学 美術学部工芸科 陶芸専攻 卒業

グループ展示「ふたたび」駅東創庫 Gallery Minato, 岡山県

2025年 「第73回東京藝術大学卒業・修了制作展」東京都美術館, 東京都

現在 東京藝術大学大学院 美術研究科 修士課程 工芸専攻 陶芸研究分野 在籍

現在、東京藝術大学大学院修士課程で陶芸を学んでいる。本作〈十二心象土偶〉は、新薬師寺の十二神将をモチーフに制作された卒業制作である。屋外で薪を焚いて焼成する「野焼き」によって、原始的で素朴な表情が引き出されている。土偶が火にもまれ焼かれていくなかで、魂を呼び寄せるような感覚を覚えると、作家は語る。言葉を超えて、作品と鑑賞者のあいだに対話が生まれることを願っている。

吉田 周平

1979年 石川県生まれ

2011年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程陶芸専攻修了

東京藝術大学美術学部陶芸研究室 教育研究助手(~2014)

2014年 茅ヶ崎市に工房をつくる

銀座黒田陶苑にて初個展(以降毎年)

日本伝統工芸展 入選

東京藝大在学中に国立近代美術館で出会った青瓷に魅了され、現在も研究・制作を続けている。

青瓷は、素地や釉(うわぐすり)に微量の鉄分を含み、還元炎で焼成して青緑色に発色させた磁器のこと。「土と釉薬の変体に興味があった」と語る作者。土から素材を見極め、釉薬ごとの適性を吟味しながら、自らの手で一貫して制作をしている。

水代 達史

1982年 千葉県生まれ

2011年 東京芸術大学大学院美術研究科彫金修了

2012年-2017年 東京芸術大学彫金研究室教育研究助手/非常勤講師

2020年 宗桂会大賞

2021年 淡水翁賞優秀賞

現在 金沢美術工芸大学工芸科准教授

主に加飾を専門とする彫金技法を用いて、生き生きとした生物の姿を表現している。〈Camouflage〉シリーズでは、動物と植物を融合させることで、どちらかが擬態しているかのような、遊び心あふれる世界観が生み出されている。今にも動き出しそうなメガネザルの尾の先には、リューカデンドロンの花が鮮やかな色彩を放っている。伝統的な技法を礎にしながらも現代的な手法を取り入れ、金属工芸における新たな表現の可能性を追求し続けている。

三浦 潮音

2001年 東京都生まれ

2020年 東京都立総合芸術高等学校 美術科(油彩画専攻)卒業

2020年 銀座一兎庵にて ふたり展「たしかに、そこに」開催

2022年 東京藝術大学 美術学部 工芸科(素材造形専攻ガラスコース)入学

2025年 藝大アートプラザ・アートアワードにて《horse》が準大賞受賞

現在、東京藝大美術学部の工芸科でガラスを学ぶ作者。受賞作〈Horse〉は馬の胴体と脚はあえて別パーツで作られている。交換可能とすることで作品の固定化を避け、永続性を持たせる狙いに基づいている。アートはポジティブなエネルギーを与えられるものと語る作者。ガラスがなぜ人を惹きつけるのか、制作を通じて探求している。香水瓶では貝などの自然物とも組み合わせ、ガラスの可能性を広げている。

河﨑 海斗

2022年 東京藝術大学奨学金制度安宅賞

2024年 東京藝術大学美術学部工芸科鋳金専攻 卒業

アートフェア東京「GALLERY KOGURE」にて出品

2025年 大阪関西万博「にっぽんの宝物祭り」展示

現在 東京藝術大学大学院 美術研究科 修士課程 工芸専攻 鋳金研究分野 在籍

金魚が、水に見立てた透明樹脂の中を涼やかに漂っている。伝統的な金属工芸の技法と、現代的な素材である樹脂を掛け合わせた作品である。作者は「鋳造や合金の技術には錬金術に由来するものもあり、工法によって金属の色が変化する様子はまるで魔法のようで、強く惹かれた」と語る。多様な品種が交配によって生み出されてきた金魚もまた、錬金術や金属鋳造と同様に、人間の探究心を象徴する存在として捉えられている。

会期:2025年7月19日(土)-10月5日(日)

前期:7月19日(土)-8月24日(日)

後期:8月30日(土)-10月5日(日)定休日:月曜日(祝日の場合は営業、翌火曜日が休業)※8月7日(木)は臨時休業予定

営業時間:10:00-18:00

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください入場料:無料

会場:藝大アートプラザ(東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内)

公式Instagram:@geidai_art_plaza

公式X(Twitter):@artplaza_geidai

公式Threads:@geidai_art_plaza

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする