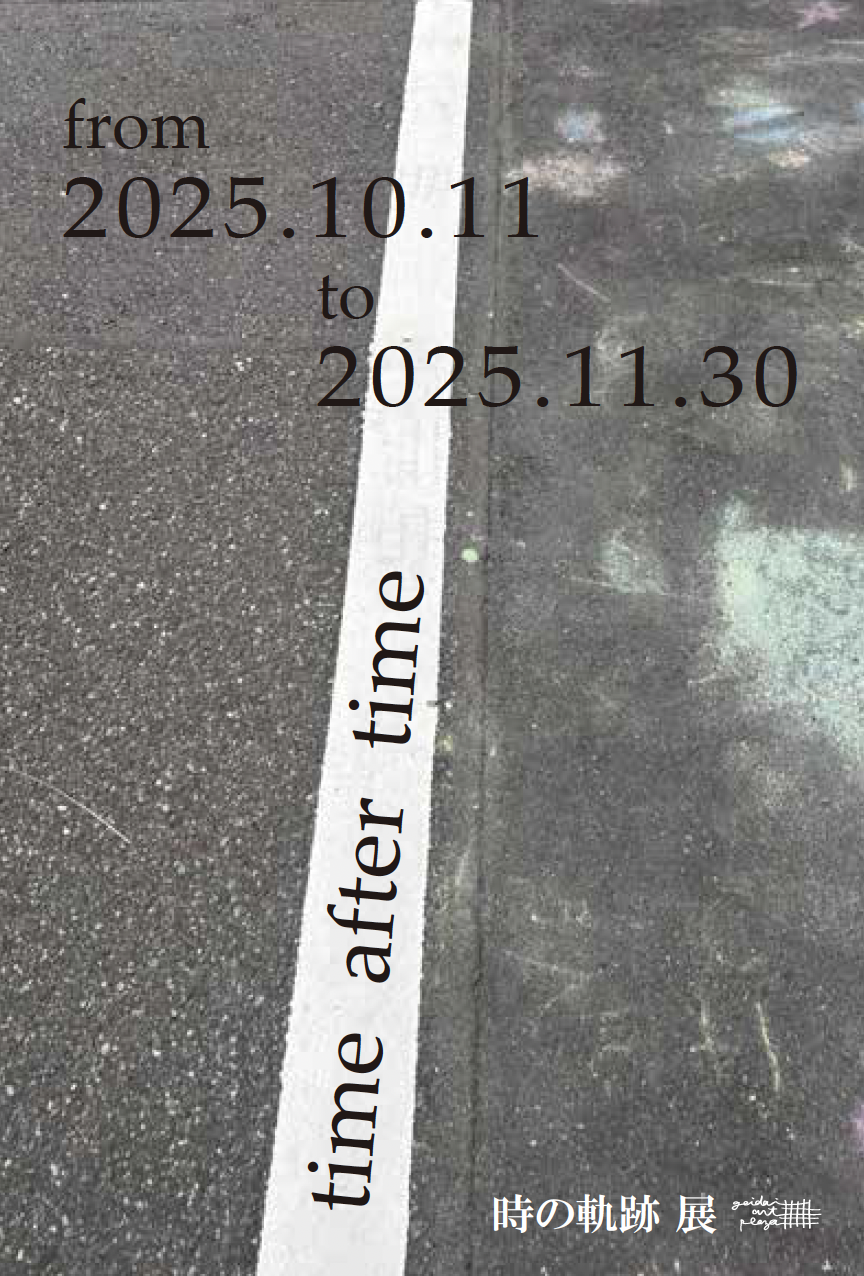

人は「時」とともにある存在です(人がいない世界でもきっと時は流れているにもかかわらず!)。人の手によって生み出されるアートも「時」から逃れることはできません。

時は誰にとっても同じ長さを刻んでいるのでしょうか?時は過去から未来へと流れるものなのでしょうか?アートは時をどんな世界として描き出すのでしょう?作品は時の軌跡とどう向き合うのでしょう?

アーティストたちが「時」と向かい合った作品に流れる時間をお楽しみください。

※ここでご紹介する作品は通販(銀行振込)での購入も可能です。成約の有無・価格等についてはメールにてお気軽にお問い合せください。

<artplaza@and-next.jp>

※コメントは、Web担当による解説です。

※並びは展示風景のおおよその順路に従っています。

※写真にない作品もございます。ぜひ現地で全ての作品をご覧ください。

会期:2025年10月11日(土)-11月30日(日)

定休日:月曜日(祝日の場合は営業、翌火曜日が休業)※8月7日(木)は臨時休業予定

営業時間:10:00-18:00

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください入場料:無料

会場:藝大アートプラザ(東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内)

公式Instagram:@geidai_art_plaza

公式X(Twitter):@artplaza_geidai

公式Threads:@geidai_art_plaza

久野 彩子

東京藝大では金属工芸のひとつである鋳金を学んだ作者。ロストワックス鋳造技法を用いて都市をモチーフとした作品を制作している。ロストワックスとは、ロウで作った原型を元にした鋳型に金属を流し込む技法であり、精密な造形を可能とする。真鍮や洋白で作られた無数のパーツによって出現する構造物は、スクラップアンドビルドを繰り返しながら時を重ねる都市の様相と、その未来の景色を表現している。

YURIAJURIA

東京藝大修士課程の工芸科に在籍、陶芸を専攻している。陶でできたデコレーションケーキを制作し、ファッションやダークファンタジーと接続することで、独自の世界観を構築している。釉薬の色や質感、土であることから生じる歪みやズレが、陶ならではの表情を生み出している。クリーム状の造形は、実物と同じく絞り出しで作られている。「カラフルでかわいい、けれど綺麗になりきれない部分を追及したい」と語る。

鈴木 遥香

東京藝大の工芸科修士課程に在籍、染織を専攻している。経糸と横糸を個別に染めてから織ることで図像を表出させる絵絣の技法や、染料を水彩のように描画に用いる手法で作品を制作している。ワッフル織りの作品は、その日見た空の景色を、色と光に分解し経糸と横糸に展開、織りによって再構成している。染料による繊細な色彩に対し、天然石や金属箔は光そのものとして画面に配されている。夜から朝、夕方から夜へと、移り変わる一瞬一瞬の景色をすくい、時間の尊さを表現したいと語る。

ニエト アルベルト

3点の絵には、水、鳥、人物がオイルスティックを用いて描かれている。オイルスティックは乾性油と顔料を練り合わせ、油絵の具をスティック状にした描画材料である。自身の制作について「壊れたマシーンみたいにスピーディーに、大量に作る」と語る。即興的に生み出されるイメージは、作者の経験や見てきた景色が自ずと映し出されていくが、それらは実体験の再現ではなく、精神的なリアリティの追及である。10歳でペルーから日本に移住し、自身のアイデンティティへの問いが芽生えたことが創作の核となっている。

茂木 たまな

主に西洋画における風景について考察。人間の眼球は常に揺らいでいるという身体性に着目し、揺らぐ風景を油彩で描いてきた。長野の山並みや東京の風景を水彩で描いた本作は、現地で制作されている。野外のため、降り出した雨が画面に当たり滲みが生じているが、それらを残すことで、描いている時の出来事や時間の痕跡を、絵画の要素として持ち込む試みとなっている。幼い頃から、見るという行為や見えている世界への興味が強かったと作者は語る。

日高 翠

東京藝大では保存修復油画を学び、ヨーロッパの壁画を専門に研究。古典技法を用いて、身の回りにあるものや景色を描いている。

木蓮は蕾から花へ、つりばなは実が開く様子が描かれ、ひとつの絵の中に植物の姿の移り変わりが現われている。

テンペラはテンペラ―レ『混合する』というラテン語を語源に持つ。卵などの動物性タンパク質に顔料を練り込み作られる絵の具・技法であり、油絵の具が登場する以前に用いられていた。経年による変化が少なく、数百年を経ても鮮明な色彩を保つのが特徴である。

このみまほ

詩や物語の執筆から創作を始めた作者。「新しい目」を手に入れるため美術の道へ。現在は東京藝大修士課程に在籍し、石彫を学んでいる。入手困難な石、硬すぎて彫刻には不向きな石なども素材として選び、それらが内包する時間や場所に触れながら形を生み出していく。本作は『時の物語性』をテーマに制作され、ガルシア=マルケスの文学作品(『百年の孤独』『失われた時の海』)からイメージを取り出している。物語に描かれる夕闇や水平線、時の移ろう風景を、彫刻というかたちに置き換え、召喚している。

小野 貴登司

奈良教育大では考古学を学び、卒業後に井波彫刻師に師事。その後、東京藝大の保存修復彫刻では井波彫刻や宮彫について研究。2019年に日本宮彫協会を設立し、宮彫の保存・普及・研究を推進。彫刻師、宮彫師としても活動を続けている。宮彫は主に寺社仏閣の建造物に装飾として施されるレリーフ彫刻で、龍などの神獣が多く登場する。本作では、龍が巻き起こす雷や炎に着目し、自然現象の立体造形に臨んでいる。一瞬の姿を如何に捉えるか、世界中の説話や宗教的民話からイメージを生み出している。

野﨑 綾音

東京藝大では油画を専攻。ペン画を中心に、反復し増殖する人間の姿を作品化している。東京中の喫煙者から集めた煙草の吸い殻でできた人物像や、貝殻を全身にまとってのパフォーマンスなど、多様な表現手法に挑戦している。

本作は図像が描かれたアクリル板を何層にも重ね、1枚1枚がレイヤーとなって万華鏡のような景色を生み出している。キスをする二人の姿は永遠に刻まれ続ける一瞬を、花とキスする人物はやがて変わり果てる様子を表し、時の流れがもたらす異なる結末が指し示されている。「人生は夢だらけ、この世にあって欲しいものをつくりたい」と語る。

望月 嶺

東京藝大工芸科の修士課程に在籍、主に加飾を専門とする彫金を専攻している。金属工芸の伝統技法に、自身で生み出した色上げなどの新しい手法も用いながら、虫や鳥、植物の姿を精巧に作り上げている。日本画の花鳥風月に見られる空気感や、生き物の営みの全容を、立体作品で表現したいと語る。初夏の森の朝方に出会ったトンボ、月の満ち欠けのように花開き枯れていく百合の姿、それぞれに流れる時間が表現されている。

Millie

粘菌の特性を、ギャルの姿に掛け合わせキャラクター化した木彫作品を制作している。粘菌とは、単細胞生物が成長して巨大なアメーバ状の体(変形体)になり、そこからキノコのような子実体を形成して胞子を飛ばす、植物でも動物でも菌類でもない生き物である。増殖を繰り返し、状況に応じて長期の生命維持が可能な粘菌は、不死身とも言える。消えそうで消えない、リバイバルするギャル文化の不滅の様相に重ね合わせ、作者にとっての偶像を生み出している。粘菌の研究者である南方熊楠は、粘菌に動と静、生と死が共存し連関しあう様子に仏教の教えを結びつけた。作者は高校生の時にこの思想に出会っている。

会期:2025年10月11日(土)-11月30日(日)

定休日:月曜日(祝日の場合は営業、翌火曜日が休業)※8月7日(木)は臨時休業予定

営業時間:10:00-18:00

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください入場料:無料

会場:藝大アートプラザ(東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内)

公式Instagram:@geidai_art_plaza

公式X(Twitter):@artplaza_geidai

公式Threads:@geidai_art_plaza

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする