人の数だけアートがある! 芸術に対する思いは人それぞれ。藝大アートプラザでは、アートとは何かをさまざまなアーティストたちに尋ねることで、まだ見ぬアートのあり方を探っていきます。

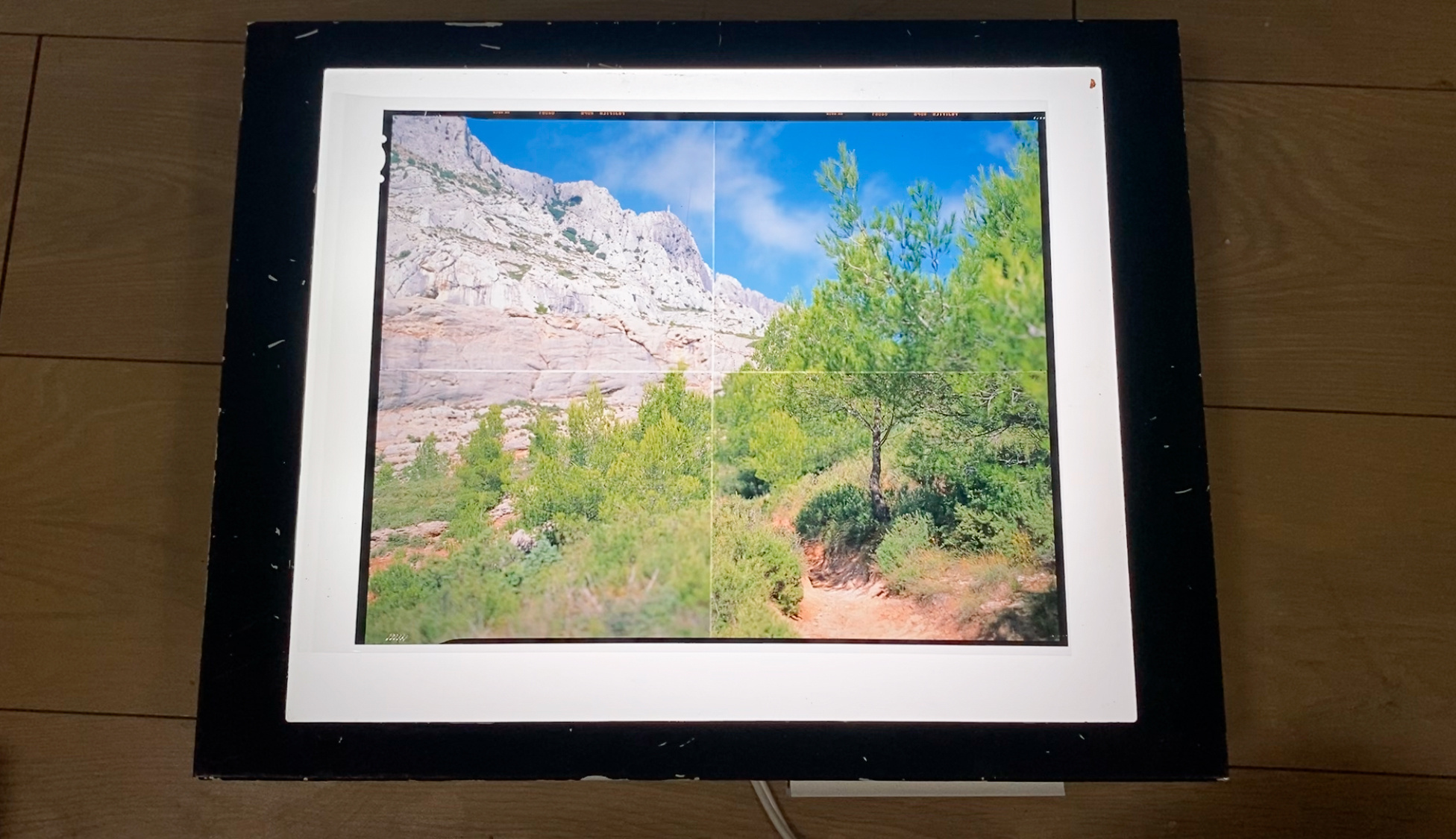

今回お話を伺うのは、2024年度の藝大アートプラザ・アートアワードでCCI賞に輝いた袁辰(エンシン)さん。藝大大学院の美術研究科先端芸術表現専攻修士課程1年に在籍中の袁辰さんの受賞作「réalisation」(写真下)は、一枚の風景写真の中にフォーカスが合っている箇所が複数あり、深い印象を残す作品です。

お話を通じて、多様な表現に挑戦しながら写真の可能性に挑む、真摯な姿が見えました。

日比野克彦・東京藝大学長をはじめとする審査員の講評はこちらからご覧ください。

レンズを人の視覚に近づけたい

――今回の受賞作「réalisation」は、どのようなコンセプトで制作されたのですか。

袁辰 もともと「カメラのファインダーから被写体を見てシャッターを押すことで、目で見たものを反映できているのだろうか?」と疑問に思っていました。

有名な話ではあるのですが、画家のポール・セザンヌは、約150年前に故郷のエクス=アン=プロヴァンスにあるサント・ヴィクトワール山を眺めながら描き続けました。その連作は、遠い山が近くに、手前にあるはずの木々や石が山の後ろに見える不思議な作品ですが、私には、まるで目がレンズのように機能して世界の存在そのものを捉えているように感じられたのです。それで同じ山を筆とキャンバスではなく、レンズを通して複数のフォーカスで一枚のフィルムに収めたいと考えました。

――タイトルの「réalisation」もセザンヌに関連しているのでしょうか?

袁辰 タイトルの「réalisation」は、セザンヌの手紙などから断片的に出てくる言葉「la réalisation de mes sensations(感覚の実現)」から引用しています。

恐らくセザンヌにとって「見ること」とは、目で獲得した感覚を色彩に分解してキャンバスに描くだけではなく、自己の内面にある知的な認識を機能させることでした。感性を表出させるために、目と頭を同時に働かせる必要があったのだと思います。

カメラを通して制作する私は、「réalisation(実現)」だけを取らせていただきました。

――セザンヌの絵と同じ対象をカメラで撮影したのですね。サント・ヴィクトワール山を実際に訪ねてみてどんな感じだったのでしょうか?

袁辰 山はブドウ畑が広がる場所にあり、観光客もいなくて東洋人は私だけでしたね。なるべくセザンヌの絵に近い写真が撮れる場所で撮影したかったので、現地の方に聞いたりしたのですが、山はどこでも見えると言われ、結局場所を定めずに山に登りながら撮影しました。撮った写真を見ると、セザンヌの描いた絵ではなく、実在の山そのものが写っているように感じました。

私はスナップ写真や美しい写真にはあまり興味がなく、人が見ている状態に近い写真を撮りたいと思っています。そもそも人の目は二つありますが、カメラのレンズは基本的に一つしかありません。それにカメラは静止していますが、人間は移動しながら世界を見ていますので、写真に動きを与えたいと思っています。人間(の視界)は写真(に写っているもの)と一致はしないのですが、レンズを人の視界に近づけたいのです。ですので私の目標は「静止しながら動きのある」写真を制作することですね。

アイディアはほぼ直感から 迷う時間も含めて味わいたい

――「réalisation」や、作品全般の制作過程について、教えていただけますか。

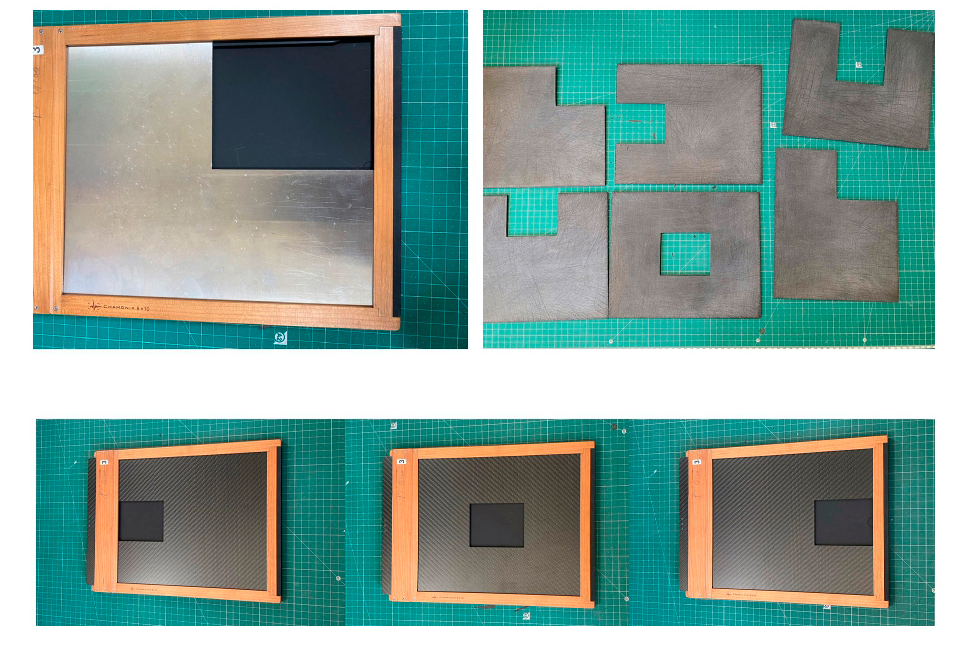

袁辰 「réalisation」に関しては、「コラージュなのか、若しくは数枚のフィルムを貼り付けたのか」と聞かれるのですが、カメラホルダーの引き蓋を改造して四分割で撮れるようにし、複数のカットを一枚のフィルムに収めて撮りました。一枚の写真を撮るために何度もフォーカスを当て、ホルダーの引き蓋も入れ替えする必要があります。作品に見えている白い線はカットが重なり、多重露光されて明るくなった部分です。フィルムが8×10(エイトバイテン又はバイテン。約20×25cm)で大きく、大判カメラを使っているので、イーゼルを立ててフィルムをキャンバス代わりにして印画しました。

私は「静止しながら動きのある」写真を取りたいので、写真に映像を投影する作品などもつくっています。例えば「山の映像」は、チベットの聖山であるカイラス山の映像から写真(静止画)を撮り、その上に山の映像を流すことで、まるで巡礼する人々が写真の表面に流れていくような作品になりました。映像は時間軸を持ちますが写真は時間の制約を受けませんので、性質の違うものを交差させるのは面白いですね。

――どの作品もユニークな方法で制作なさっています。被写体から制作方法を思いつくのでしょうか、それとも制作方法を考える中で被写体が定まっていくのでしょうか。

袁辰 撮りたい被写体があり、そこから方法を思いつく形になります。制作方法を先に考えてから被写体を選ぶことはありませんし、コンセプトを先に決めることはないですね。

――内省的な印象を与える作品が多いように思いますが、創作のきっかけはどういったところにあるのでしょうか。

袁辰 アイディアはほとんど直感的に得られるものです。言うならば、何かのエピソードやある言葉が、記憶の中で急に浮かび上がってくる感覚に近いと思います。制作している時は、作品の意味が全部分かっているわけではありません。ただ、考えることが好きなので、自分が作ったものの意味を考えるのも楽しいのですし、「これはどういう意味なのだろう」などと疑問を持ったり迷うことも面白いです。そういった時間も含めてじっくり味わいたいと思っています。

――写真という表現を使っていることや、フィルムカメラを使っている意味について教えていただけますか。

袁辰 院に入学する前は東京総合写真専門学校に通い、日本の写真表現はユニークだと思っていました。フィルムを使っているのは、まず大判カメラはフィルムしかありませんし、デジタルカメラのモニターは見たものを反映していない気がします。8×10のフィルムで現像した写真は細部まで再現されていて、自分の視界に近いと思っています。

あとはフィルムの場合は、データしか残らないデジタルと違い、物質として実際に存在するのと、結果が現像するまで分からないという性質も好きですね。現像した瞬間の不安と期待が入り混じった気持ちを大切にしたいのです。デジタルだとすぐに結果が分かるので、制作そのものが計画だという感じがしてしまいます。でも映像を使っている作品もありますし、フィルムに執着しているわけではありません。

アートとは、自己を見つめる方法

――袁辰さんにとって、アートとはどのようなものでしょうか。

袁辰 難しいのですが、自己を見つめる方法、だと思っています。私は絵画や彫刻はもちろん、文学などもアートだと思っていますし、自分を見つめて何かを表現することは全てアートだと捉えています。私の在籍している先端表現では、写真そのものをやるというより、写真を使って何かをやる人が多くて刺激的です。今後もさまざまな作品や展示を見て、自分の表現を探求していきたいですね。

【袁辰(エンシン)】

1997 中国生まれ

現在、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程 在籍中

Instagram:https://www.instagram.com/enshindayo

HP:https://yuan-chen.com/

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする