忙しい毎日。はやく我が家に帰ってうちの犬に/猫に/ハムスターに癒やされたい——。

そんなふうに思っている人も多いのではないでしょうか。

犬や猫はもとより、人類は動物たちと多くの時間を過ごしてきました。そして古今東西、多くの絵描きが動物たちの美しさに魅了されてきました。

レオナルド・ダ・ヴィンチはこう言っています。

「猫科の一番小さな動物、つまり猫は、自然の最高傑作である(Even the smallest feline is a masterpiece of nature.)」

どうもあの大巨匠も、完全なニャンニャンマニアだったらしい。

今回の誰でもミュージアムは、西洋絵画と浮世絵の動物対決。

対決とは言ったものの、巧拙よりも画家が動物のどんな部分に注目し、その美しさをどのように表現しようとしていたのかを比べてみてもらえればと思います。

Round1 鳥

まずは猫からと思いきや、鳥からご紹介。アセリンはオランダの画家。日本で言えば江戸時代初期に活躍した人物で、レンブラントなどとも親交があった。この絵は彼の最高傑作の一つ。タマゴを狙う犬に対し、翼を広げて懸命に威嚇する白鳥。犬はオランダを狙う外国の比喩であり、この白鳥がオランダ独立のシンボルとなったとも言われている(諸説あり)。

時代はアセリンから250年ほど下り、明治から昭和にかけて活躍した日本画家・小原古邨(おはらこそん)の作品。古邨の作品は、海外に輸出されたものも多く、このアムステルダム美術館にも多く所蔵されている。鴨が降り立つ瞬間の静寂を、降り積もる雪が強調している。「日本画、負けてないぜ!!」(絵画に勝ち負けはありませんが)という気にさせてくれるくらい、なんかかっこいい(ので最初にご紹介しました)。

Round2 虎

ドラクロワは、前回の筋肉対決でも紹介したフランスロマン主義を代表する画家。この絵の元になった同名の作品をパリ・サロンに出展し高く評価された(現在はルーブル美術館に所蔵)。虎は当時パリ動物園で目にしたものを描いているそう。この作品は元の絵のリトグラフ(水と油の反発を利用して印刷する版画)版。石版で印刷するので元の絵とは左右が逆になる。そのようにして複製を製作し印刷することで元の作品も広く知られるようになった。

河鍋暁斎(かわなべきょうさい)は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師であり日本画家。若くして歌川国芳に入門し、研鑽を積んだ。娘の河鍋暁翠(きょうすい)も浮世絵師で、先ごろ直木賞を受賞した澤田瞳子氏『星落ちて、なお』の主人公にもなっているので、ご存じの方も多いかも。1860年当時、横浜に虎が輸入されたという記録があり、この絵はそのニュースを受けて描かれたものだと思われている。が、暁斎が実際にその虎を見たかどうかは記録がない。

ピエール・アンドリューは、19世紀のフランスの画家。いろいろな美術館の作品をオンラインで鑑賞していて、西洋では虎を描くとき、やたらくつろいでいる姿が多いことに気づいた。王者の風格というか、「余裕」を感じさせる。

その一方で、日本で描かれる虎は口を開け、怖さを存分に醸し出している率が高め。のんびりしている虎の浮世絵って、あまり見たことなくないですか? 虎という生き物に対する見方に、西洋と東洋で違いがある気がする。なにはさておき、小原古邨の絵がかっこよすぎる。

Round3 馬

誰でもミュージアムではおなじみ、幕末に活躍した絵師・月岡芳年の作品。馬が描かれた浮世絵は数多あり、どれを紹介すべきか迷いましたが、疾走感が抜群のこちらを選びました。馬は実際に近くで見るととてもやさしい目をしていますが、曽我兄弟の仇討ちで有名な鎌倉時代の武士・曾我時致(そがときむね)が鞍も付けずに乗ったこの馬は、彼の荒々しさを引き立たせるゴツゴツとした表情が特徴的。まさに「飛ぶように走る!」という感じが出色。

当然、西洋絵画にも馬は大昔から登場するのですが、あえてこの習作を。ルーベンスに次ぐ17世紀フランドル(ベルギー)の大画家であったファン・ダイクは、幼少の頃から天才的な素質を発揮し、後にはイングランド国王チャールズ1世の主席宮廷画家として活躍した。この習作も10代で描いたもの。上に紹介した月岡芳年に、すこーし共通する部分があると思いませんか? 本気で走っているときの馬の表情。鼻息荒く駆け抜けていく馬の息遣いが、聞こえてくるかのよう。絵画は時代も場所も超えて通じ合うのだと、実感する。

Round4 鹿

雅な画風と洒脱な俳画、姫路藩主・酒井家の次男にして、江戸琳派の創始者であった酒井抱一。尾形光琳に傾倒し、多くの作品を残した。代表作『燕子花屏風』(根津美術館所蔵)は国宝。天才・抱一が鹿を描くとこうなる、ということがよくわかる作品。この佇まい。この構図。この静寂。鹿とはこれほどまでに美しい生き物だったか、と思い知らされる。紅葉のリズム感も素晴らしい。

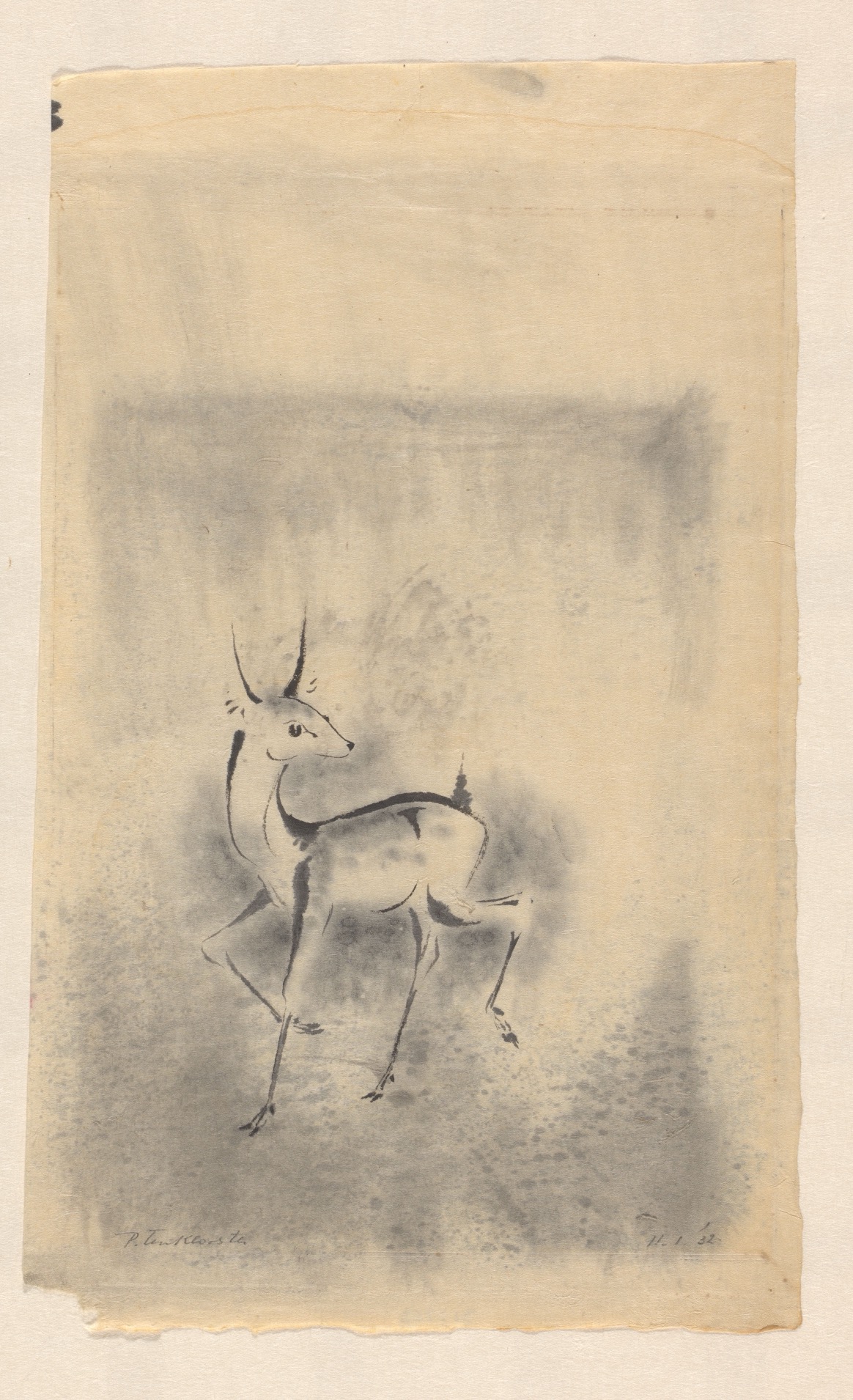

デフォルメされた鹿つながりでこちらの絵を。この作品を選んだのは、構図が掛け軸っぽい気がしたから。あまり存じ上げない画家の方でしたが、アムステルダム美術館には彼のおもしろい版画が多数所蔵されている。デザインはモダンなものが多い。この絵の所蔵データを見ると「日本の和紙」にインクで書いてあるらしい。このにじみ具合も、水墨画を意識しているのかも?

Round5 魚

印象派の先駆者として日本でも有名なマネ。神話や女神などと結びつけるのがセオリーだった女性の裸体を、全然関係ないピクニックの場面で描いたりして大スキャンダルを巻き起こした人。問題の『草上の昼食』を描いた時、彼は30歳前後。この作品もほぼ同じ時期に描かれている。個人的に静物画の楽しみ方は、対象となる物を画家がテーブルの上に配置しているところを想像することだと思っている。「貝は左側に積んで、メインの魚はお腹をこっちに見せて、レモンを手前に置こう」とか、一人でテーブルに向かってゴニョゴニョやっているところを想像すると、なんかおもしろい。印象派の静物画といえばセザンヌも有名だけれど、そこにつながるものを感じなくもない(手前のテーブルクロスの折れ曲がり方が物理的に少し変な部分など)。

近代以降の西洋画では魚の絵といえば、マネのように死んだ魚を静物画として描くのが一般的のようだけれど(泳いでいる魚を描いた絵画を見つけられなかった)、日本の浮世絵では静物画というより泳いでいるときの姿を連想させるように描いていることが多い気がする。また、魚の浮世絵もかなりの種類があり、この浮世絵も「魚づくし」という魚のシリーズで、トビウオの絵(江戸時代にすでに食べられていたんですね)などもしっかり残っている。さすがお魚大好き王国ニッポン。

Round6 猫

いよいよ来ました、ヌッコ(猫)です。猫が描かれた浮世絵も多数ありますが、この絵はアイディアが素晴らしいと思い、ご紹介。だって、黒漆に映った猫ですよ? 作者のおしゃれ心が存分に発揮されている。漆にうつった自分に威嚇しているのでしょう、かなり爪が立って、毛も逆だっているように感じます。三味線を持つ女性の視線の冷たさ(あまりかわいがっているようには見えない)は、かつて三味線には猫の皮が使われたという話をふまえると少し意味深。

続いてもマネの作品。これはリトグラフ版。同時代の作家・ゾラはマネについて「多くの画家たちは絵画で思想を表現しようと躍起になるが、この馬鹿げた過ちを彼は決して犯さない。(中略)複数のオブジェや人物を描く対象として選択するときの彼の方針は、自在な筆捌きによって色調の美しい煌きを創り出せるか否かということだけだ」と書いている。黒と白の猫が何を意味しているのか、という問いはマネの前では意味を成さないのかも知れない。

Final Round 象

ショーンガウアーは15世紀のドイツの画家。まっさきに浮かぶ問いは、中世ヨーロッパの画家は実際の象を見たことがあったのかどうか、ということ。とっても緻密に見えるこの絵も、鼻の描き方(しぼった雑巾みたいになってる)や足先、耳の広がり方などに違和感がある。この絵の解説によると、彼が実際に見たかどうかはわからないものの、16世紀半ばにスイスの博物学者コンラッド・ゲスナーが出版した動物図鑑では、この版画が科学的な図版の基礎となったそう。

歌川芳盛は歌川国芳の門人で、1830年に生まれ、1885年まで生きた人。では、この人が象を見たのか?というと、その可能性は結構高いみたい。文久年間(1861~1864)にアメリカ船によって開港後の横浜にマラッカ産のゾウが運ばれた記録があるらしい。開港後の横浜には、象だけでなく虎(Round2を参照)や、ラクダも運ばれ、江戸では見世物が盛んに。しかも、人々の間では珍しい動物を見ることで「御利益が得られる」と謳われていたそう(参考:川添裕『江戸の見世物』岩波書店)。そう考えると、この絵もニュースとしての価値だけでなく、「ご利益にあやかりたい」という人々のニーズに応えて描かれたものかもしれない。隣りにいる人物の微妙な表情が秀逸。

動物は、美しい。

身近な動物をじっくり観察してみると、進化の過程で磨かれてきた機能美ともいうべき、形態の美しさがあることに気づきます。

自然が持つ美しさ、すべての動物が持つ命の美しさに、西洋を問わず多くの画家たちは魅了されてきたのでしょう。

そう思うと、いつも心を癒やしてくれる動物たちが、より一層愛おしく感じられてきます。

「美」は案外身近なところにあるのです。

※本記事は「和樂web」の転載です。

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする