「東京の山に住んで、作品を収穫、採集しているものです」 これは、アーティスト菅谷杏樹(すがや あき)さんのTwitterのプロフィールに書かれた一文。作品を「つくる」ではなく「収穫」するとは、一体どういうことなのか……?

近年の菅谷さんの作品テーマは、ミツバチや蚕(かいこ)といった、昔から人間と生活を共にしてきた異種の生物たち。彼らを通じて、菅谷さんは何を伝えようとしているのでしょう。

菅谷さんがどのように作品を「収穫」しているのか、お話を伺うために、生活の拠点である東京都西多摩郡檜原村へと向かいました。インタビューの聞き手は、藝大アートプラザweb編集長・高木です。

築150年の古民家で暮らす理由

— 菅谷さんは、大学に入学される前は、どんなことをされていたんですか?

高校卒業後、絵画修復を学んでいました。でも途中で、なぜ修復をしているのか、わからなくなってしまったんです。「このままでも十分美しいのに、なんで?」「時間の流れに任せて、朽ち果てていったらいいのに!」なんて考えてしまって……。 結局中退して、その後、ドイツに2年ほど留学したんですが、そこでインスタレーションに興味を持つようになり、帰国後、受験をして東京藝術大学先端芸術表現科へ入学しました。

— もともとは修復を学ばれていたんですね。この家は、日本に戻ってきてから、ずっと住んでいるのですか?

いえ、住みはじめたのは2019年、大学院に入った頃です。ここは、夫の知人の紹介でみつけました。「古い家で修復しながら住む人を探している」と聞いて駆けつけ、近くの神社など周辺環境も含め、とても気にいったので移住を決めました。

— ということは、ここから茨城の取手キャンパスまで通われていたんですか?

通っていたときもありますね。ただ、家があまりにもボロボロだったので、2年間休学して、修復に専念していました。友人に手伝ってもらい、屋根も床も全部張り直したんです。屋根がない時は、大雨に降られると、もう大変。覆っていたブルーシートが吹き飛んで、一階が水浸しになったこともありました。

— 家の修復まで、アーティスト活動のようです。

大工としてのレベルなら、かなり上がったと思います(笑)。

— このあたりは街灯もないので、夜はずいぶん暗そうです。

暗闇ですよ。庭にイノシシや鹿、熊もやってきます。家の裏山に大きなイチョウの木があるんですけど、その銀杏を食べようと集まってくるみたいです。

— 怖くないんですか、熊。

怖いと思ったことは、あまりないです。どちらかといえば、街に住んでいたときのほうが、いろんな人の感情にぶつかって怖かったかな(笑)。

— この場所で生活しようと思ったきっかけは?

大学3年生の頃から、現在のような自然物を用いた表現を模索していたのですが、当時はそれぞれの拠点が離れていました。養蜂は茨城の取手キャンパスで、農業は山梨で借りた畑、家は東京……。このままでは活動を続けるのが難しいと判断して、養蜂も農業も続けながら、創作活動ができる場所を探して、檜原村に辿り着きました。

土に還るもので表現をする

— 取手キャンパスでは、ひとりで養蜂をされていたのですね。

はい。大学に許可を取って、巣箱を設置しました。きっと「危険人物だ」と目をつけられていたと思います(笑)。

— 他の学生の方たちと一緒に育てていたのかと思っていました。

当時は興味を持ってくれる人が、あまりいなかったんです。ハチといえば怖いイメージが強かったのかもしれません。ただ、ミツバチ自体は温厚だけど、スズメバチが捕食しに寄ってくるんですよね。それだけが危険。一度だけ、私の巣箱も襲われたことがあって、怖い思いをしました。

— スズメバチって、集団で襲ってくるんですか。

最初は一匹ですが「ここにミツバチの巣があるぞ」と仲間に場所を共有すると、一斉に襲いかかってきます。捕食というより、もう殺戮モードです。全滅するまで、ミツバチを殺し続ける。夜になると少し落ち着くので、そのときを見計らって、巣箱ごとまったく別の場所に移動させました。私の巣箱の場合は、そうしてなんとか全滅を免れましたね。

「自分が飼っている動物が捕食される」なんて出来事は、現代だとほとんどありえませんが、ミツバチは家畜だからそれがありえてしまう。すごく自然な出来事なんですが、私にとっては新しい体験でした。自分が羊飼いで、大切に育ててきた羊たちがオオカミに襲われたら同じような気持ちになるのだろうか? と考えることがあります。

— 人間によって家畜化された生物という意味では、ミツバチも羊も同じですね。そうした家畜への興味が、創作へと変化していく予感はありましたか?

家畜がスタートだったわけではなく、最初はもっと単純な興味だったかも。大学へ通ううちに、制作過程や展示後に出るゴミが、気になってしまったんです。廃棄場に作品だったものが山積みになっているのを見て、自分の活動に疑問を持つようになりました。それで「土に還るもので表現をしてみよう」と思ったのが、農業や養蜂をスタートするきっかけとなったんです。

— では、作品を「収穫する」という発想は、最初からあった訳ではない?

そうですね。その感覚が芽生えたのは、檜原村で暮らしはじめて、農業や養蜂がより身近なものになってからです。自然の中で生活していると、自分の思うようにならない出来事がたくさんあって、作品を「つくる」というより「種を蒔いて、育て収穫する」というほうが、自分の中でしっくりくるようになりました。

ミツバチと蚕、生と死の対比

— 2018年の東京藝術大学卒業・修了作品展で発表された『蜜誓 Honey Oath』は、どんなテーマで「収穫」されたのですか。

「古代信仰では、ミツバチが地母神の使いの者として扱われていた」というエピソードから、アイデアを膨らませました。わたしの場合、他の作品に関しても、民族文化や土着信仰から着想を得ることが多いです。

今作は2016年より作家本人が実際に養蜂をしながら制作をするという、長期プロジェクトの中から生まれた作品の一つである。

養蜂家は花の咲かない冬になると越冬中のミツバチの群にキャンディーと呼ばれる砂糖を溶かして固めた餌を与える。今作はキャンディーに赤い着色料を加え、ミツバチに場所を覚えさせ、餌として食べさせる。ミツバチが古代思想において豊穣の女神の使いであることから、キャンディーの形は古代の地母神像である「ヴィレンドルフのヴィーナス(※1)」の型を取る。 古代の人々が自然の中に見出した女神像の元にミツバチが毎日通い、それを食べて行く。そこには私の介入があり、 その痕跡がハチミツとなって現れる。痕跡は密の色だけなのだろうか。 人とミツバチの関係、私と私のミツバチの関係を重ねて、今までの関係と、これからきっと起こるわずかな関係の変化を感じながら。

『蜜誓 Honey Oath』は、学部の卒業制作として発表しましたが、その後も、アップデートしたいと構想を続けていて、それで「縄文のヴィーナス(※2)」や「エフェソスのアルテミス(※3)」の飴を追加したり、展示空間を再構成したりして、2022年に個展で再展示しました。

※2 縄文時代中期、日本でつくられた土偶

※3 紀元前3〜7世紀頃、トルコの神殿に祀られていたとされる豊穣の女神像

— 養蜂以外にも、2022年の卒業・修了作品展では「蚕」をテーマにした作品を展示されていましたね。

『霧を縫う Sew the Haze』ですね。檜原村は昔から養蚕と炭焼きが主な産業だった場所で、ここも、もともと養蚕を営んでいた家なんです。そのことを知ってから「蚕との共生とはどんなものだろう?」と想像を掻き立てられるようになり、実践してみることにしました。

— この家の2階に桑の葉を敷き詰めて、養蚕をされていたんですか?

はい。まだ近くに桑の木が数本残っていたのでそれを使いました。幸い、道具もいくつか残っていたんです。1年を通して約200匹ほどを育ててみました。

— 200匹もいると、葉を喰む音も大きかったのでは。

かなり大きかったです。むしゃむしゃと蚕の食事の音が2階から聞こえてくるんです。こういう感覚こそ、実際に生活してみないとわからないものですよね。でも蚕は、育てるのが難しくて……かなり苦戦しました。すぐに病気になったり、ちょっとでも蚊取り線香を焚いたら一気に死んでしまったり、とても繊細。「ミツバチはあんなに自立しているのに、蚕はなんてか弱い生物だろう」なんて比べることもありました。

— 同じ家畜化された生物でも、ミツバチと蚕でかなり性質が違いますね。

決定的に違う点を挙げるとしたら、蚕は「自身が死を内包している存在」であることでしょうか。ミツバチは、日の当たる野原を飛び回って、花の蜜を吸って、人間とは離れた巣で暮らしています。一方の蚕は、日の当たらない薄暗い部屋で、桑の葉を喰んで、人間と同じ家の中で共に暮らしている。

「陽と陰」というか「生と死」というか。ふたつの生物の対比が、作品の違いとなって現れていると思います。

— 「陽と陰」、ふたつの展示をひとつの空間で構成したら、おもしろそうです。

たしかに、いつか企画してみたいです。

異種との共生で採取する禍々しさ

— 『霧を縫う Sew the Haze』では、菅谷さんが口から糸を吐く映像が展示されていましたね。

私の高祖母が口から糸を吐いていた、と祖母から聞いたことがあり、その光景を映像で再現しました。

— 菅谷さんのおばあさんのおばあさんが口から糸を吐いていた? モスラのように?

はい。祖母の話によると、高祖母の家も、養蚕を営んでいたらしいのですが、彼女が口から糸をするすると吐いているのを見てしまったんだそうです。祖母が4歳の頃の話で、一体なぜそんなことをしていたのかわからないけど、記憶に残っていると話してくれました。

— なんだか不思議な話です。

そうなんです。調べても民間の養蚕でそのようなことをしていた記録はみつからなくて。ただ、養蚕の起源について調べてみると『日本書紀』に、こんなエピソードが書かれていました。

意訳:

保食神(穀物の神)が殺されて、天照大神がその死体を見に行ってみると、死体からさまざまな穀物が生まれ、その眉から蚕が生まれた。その繭を天照が口に含んでみると、糸を引くようになった

このくだりを読んだとき、祖母が見た光景と天照の行為が重なりました。ああ、彼女は天照と同じことをしていたんだ、と。蚕は体液を外に吐き出すことで糸を生成するのですが、天照や高祖母の行為は、蚕の行動をなぞることで自分自身を蚕化していたのかもしれない。さらに、昔は女性が懐に蚕の卵を入れて孵化させていたという話もみつけて、蚕と人間、特に女性との密接な関係を、作品で模索してみることに決めました。

古来より人間は異種の生き物と生活を共にしてきた。それらは共に生きることでお互いの命を繋いでいく存在であった。

現代では失われた「養蚕」は日本の近代化を支えた重要な産業である。人々はその虫を「オコサマ」と呼び、各家庭で大切に育てた。大量の虫を育て、家の中で共に暮らす生活とは一体どのようなものだっただろうか。本作は作者の祖母の幼少期の記憶「糸を吐くおばあさん」を軸に、作家がその記憶を再現した映像、高祖母が作った着物、作家自身が育てた繭、生糸を使ったインスタレーションで構成される。失われてしまった生活と、感覚を作品を通して浮かび上がらせ、今後の関係の可能性を模索する。

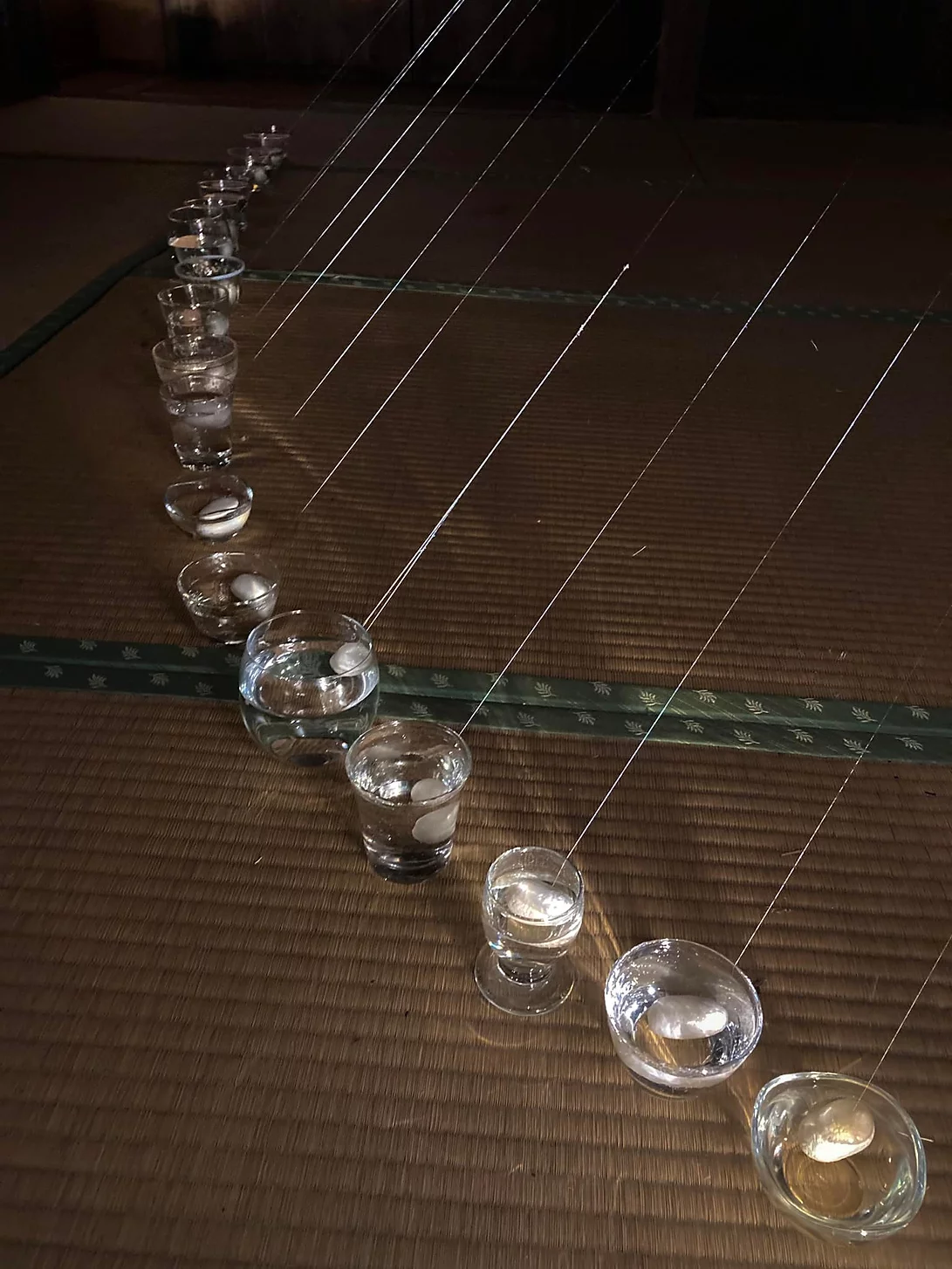

『霧を縫う Sew the Haze』のインスタレーションでは、繭が入ったグラスを床に並べ置いて、天井に向かって糸を伸ばしました。上からぽたぽたと水が垂れてくるようにしているのですが、それは、高祖母の行為を再現した映像と一緒に鑑賞したとき、鑑賞者が、唾液や体液を想起することを狙ったものです。

— 『蜜誓 Honey Oath』もそうでしたが、『霧を縫う Sew the Haze』では特に生物の生々しい部分が表現されていますよね。

そうですね。現代では覆い隠されてしまっている、生きることの「禍々しさ」を伝えたかったんです。

例えば、養蜂や養蚕って、資料館で見たり、小学校で実践したりできるじゃないですか。でもそれはあくまで一時的な体験であって、「身体的な感覚」や「生活の一部」ではないですよね。

スズメバチによって殺されるミツバチの姿や、高祖母の蚕化するような不思議な行為、2階から聞こえる数百の蚕の食事の音。そういった日々の共生の中で遭遇する「禍々しさ」は、資料館では伝えることができない。けれども、アートなら「収穫」できるんじゃないかって思うんです。

— 教育になると、そういうものは隠されちゃいますね。

そうなんです、そういうグロテスクなものは見えなくなっちゃう。アートだからできることが、確実にありますね。

菅谷 杏樹

1992年、東京都生まれ。2018年、東京藝術大学美術学部先端芸術表現科を卒業。2022年、同大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻を修了。東京都西多摩郡檜原村で農業や養蜂、養蚕を実践しながら、作品を発表している。

Webサイト: https://www.akisugaya.com

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする