人の数だけアートがある! 芸術に対する思いは人それぞれ。藝大アートプラザでは、アートとは何かをさまざまなアーティストたちに尋ねることで、まだ見ぬアートのあり方を探っていきます。

今回お話を伺うのは、2023年度の藝大アートプラザ・アートアワードで美術作品部門大賞に輝いた間瀬春日さん。藝大の保存修復工芸研究室に在籍する間瀬さんの受賞作「はろう」(写真下)は、技巧の高さを感じさせる精緻な漆芸でありながら、ユーモラスな雰囲気を漂わせます。

お話を伺うと、作家活動と文化財修復の道を両立させようとする真摯な姿勢が見えました。

間瀬春日作「はろう」(写真:永田忠彦)

日比野克彦・東京藝大学長をはじめとする審査員の講評はこちらからご覧ください。

曖昧なかたちを漆で固める

――今回の受賞作「はろう」は、どのようなコンセプトで制作されたのですか。

間瀬:曖昧なかたちを漆という素材でカチっと固めることにおもしろさを感じていて、タイトルの「はろう」は、波を指しています。私、子どものころ「波浪警報」の「波浪」を挨拶の「ハロー」だと思っていたんです。名前には遊びを持たせたくて、最初に「はろう」という名前を聞いた人に、「どういう意味だろう?」と立ち止まってもらいたくてつけました。

――漆芸の作品でありながら、壁掛けになっているのもユニークです。

間瀬:あの立体的な形が、一点設置で壁についていたら面白いなと思ったんです。漆の作品は重そうに見えて実は手に持つと非常に軽いので、そのギャップを表現したかったというのもありますね。

作品の下部の曲線などは、最初から「この線がほしい」と想定した部分で、制作過程で自分の手で触りながら、かたちにまとめていきました。制作当時、私は水族館に通うのが好きで、海の中で動く海藻やイソギンチャクなどを眺めていたときに、ああいったものを形にしてみたいと思ったんです。

有機的ながらも合理性がある形

――「はろう」も含め、作品全般の制作過程について、教えていただけますか。

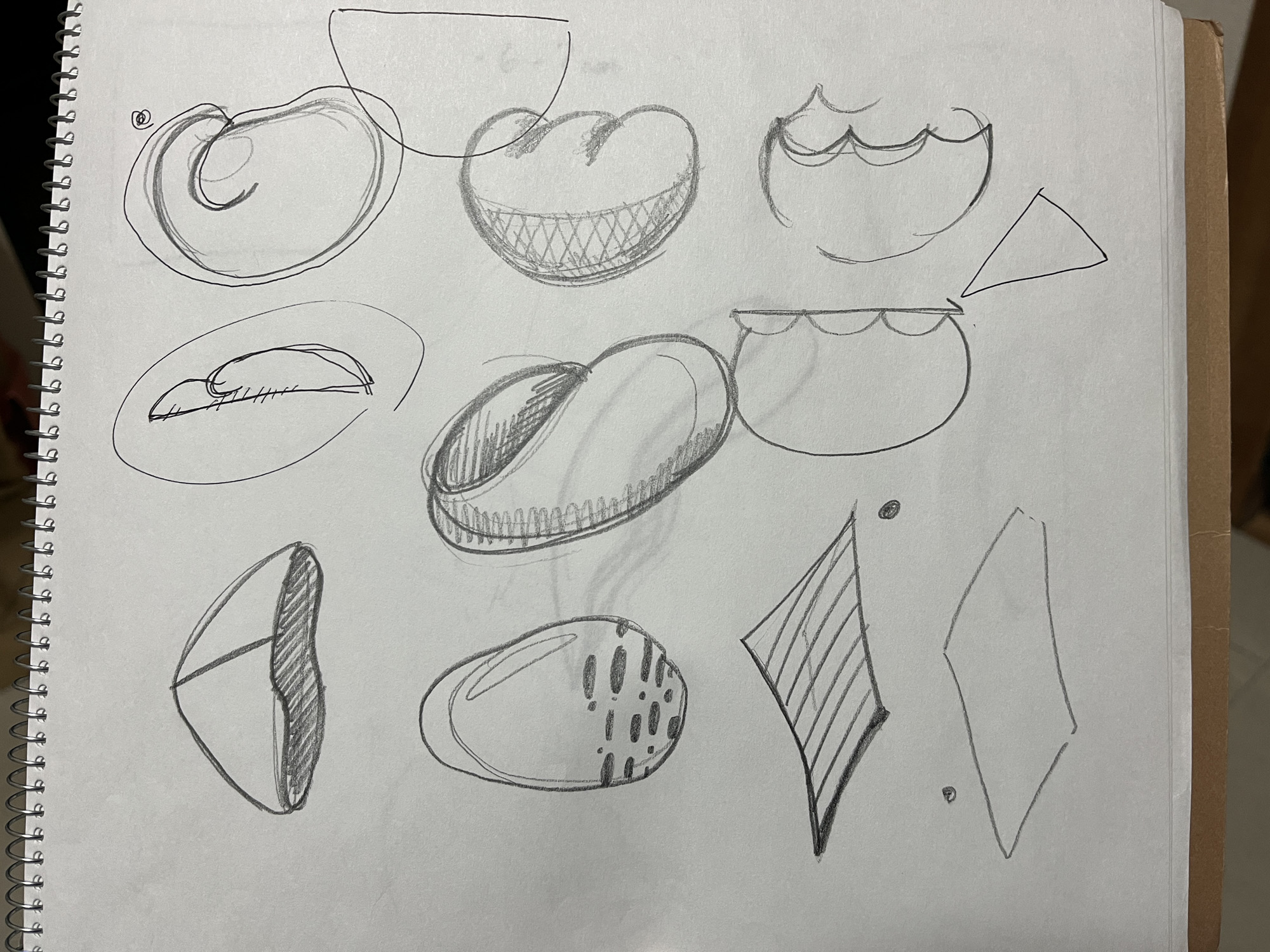

間瀬:まず、ドローイングや落書きのように線をたくさん書いて、「はろう」も面白そうだと感じた形に決めました。私が制作において一番きれいだと思っているのは、独特の艶感と、それを生かせるような「ヌルッ」とした形なんです。そういうかたちが自分の中でしっくりきます。

形が定まったら、発砲スチロールで形をつくります。それから原型に布を貼って堅さを出し、砥の粉(とのこ)を混ぜた錆漆をつけ、細かい凹凸を埋めるために砥石や研ぎ炭で研ぐのが下地の作業です。1~2か月間かかり、自分の中で「変だ」と感じるラインや納得のいかない繋ぎ目がないように削り、「トロッ」とした形になるまで整えます。

その後、漆の下塗り。漆を塗る時は、積層によってできる緩い形も面白くて、よりトロッとした形にするために漆の層を積んでいきます。そして傷がない状態をつくった上で、呂色粉(ろいろこ)と手の油を使って撫でて磨いていきます。

――やはり漆芸は作品に向き合う時間が長いですね。

間瀬:そうですね。形が大きくは変わらない作業が続くので、自分の中でも「この作品、いいな」と思うときと「全然だめだ」と感じる時間が交互にやってくる感じがします。それでもずっと触っているので、愛着は湧きますね。この形が最高だと思う瞬間と、最悪だと思う瞬間を往復しながら仕上げる感じです。

――「この形だ」という形があるんですね。それはどうやって決めるんですか?

間瀬:何なんでしょうね(笑)。強いて言えば、以前からイサム・ノグチや安藤忠雄の作品が好きで、有機的ながらも合理性がある形を求めているのかもしれません。

私は学部の時に教わった田中信行先生に倣い、「はろう」も発泡スチロールを原型に使っています。発泡スチロールという素材が将来にどう変化していくのか分かりませんが、そういったことも、今学んでいる文化財の保存修復につながっています。

文化財修復を学ぶ理由

――詳しく聞かせてください。

間瀬:今在籍している「保存修復工芸研究室」を選んだのは、恩師の先生が「100年後、自分の作品がどうなるか分からない、自分がいなくなったらどうなるのだろう」とおっしゃっているのを聞いて、制作には責任が伴うし、強い作品をつくらなければいけないし、誰かが保存や修復をしなければならないなと思ったのがきっかけです。

私は大学を卒業した後、しばらく社会人を経験して、その時期は仕事をしながら作家活動を行っていたのですが、そのことに違和感を覚えるようになって。「もっと漆のプロフェッショナルになろう」「漆で”健康的に”生きていく技術を身に着けよう」と思って保存修復の道に進みました。

保存修復は勉強する人も少ないですし、卒業してすぐに食べていけるような世界ではありませんが、年齢が50~60代になった時もちゃんと漆の仕事ができることを目標に、息が切れないように制作と修復を継続していこうと思っています。

――修復の技術が、作家活動にも還元されているということですか。

間瀬:はい、今は約400年前の桃山時代につくられた、螺鈿のついたお椀の修復をしているのですが、自分では見つけられなかった意匠の美しさや合理性を学びました。研究を通じて制作への広がりを持たせられるという点で、今の状態はバランスが良いと感じています。

私が習っている先生は、作家をしながら保存修復の研究を行っている松本達弥先生と奥窪聖美先生で、お二人とも、昔の意匠をご自分の作品に落とし込むなどして両立させておられます。修復の際、技術や研究から見えてくる特徴を学ぶことは勉強になりますね。

――修復の醍醐味を挙げるとすれば、どんなところになるのでしょう。

間瀬:作品を一番近くで見られることですね。先生がよく、保存修復を担う人は「学芸員以上に作品と距離が近い存在だ」とおっしゃっています。修復を通じて触れることができ、間近で観察することができるのが保存修復の醍醐味で、すごくロマンのある仕事だと思っています。

曖昧な「なんとなく」を、この世に残す

――間瀬さんにとって、アートとはどのようなものでしょうか?

間瀬:うーん、「アート」って難しい言葉ですよね。私の場合、何かを解決したいとか、伝えたいというよりは、自己解決のために作品をつくっているところがあります。

金沢美術工芸大学に入学した時、全国から人が集まっていて、みんな地元へのアイデンティティを持っていました。一方で私は、十代の最後から二十代前半くらいまで、自分自身がぶれる時期があって、出身地のように依拠できるアイデンティティを持っていませんでした。恐らくですが、曖昧な自分自身の輪郭を固めておける素材として漆を選んだのだと思います。

金属や土や布ではなく漆を選んだのは、形を固めておける素材としてしっくりきましたし、布や下地によって形が曖昧になるプロセスも良かったんです。布も流動的な素材ですが、瞬間を固定することはできないですし、土や金属は窯に預けるので、狙った形を得られるとは限りません。私の好む形をコントロール下に置いて完成させられるのは、やはり漆です。

以前、モーリス・メルロー=ポンティや身体論を研究している鷲田清一の本を読んだ時、体は<像>(イメージ)でしかなく、服などの外的要素で補強しているだけという論を知って、イメージでいいんだ、「なんとなく」が自然なんだ、と納得しました。私はかっちり決まっていないアウトラインを理想としていて、「なんとなく」が私にとって正解なんだと思っています。曖昧な「なんとなく」の状態を、この世に残しておける素材として漆にしたんでしょうね。私はアイデンティのなさがコンプレックスだったのですが、「ない状態」が自分にとって自然なんだと分かってきて、作品制作を通してそれを肯定できたのが、私にとっての「自己解決」です。

私は工芸家なので、ものがない状態から考えることはできません。つくったり触ったり、何かしら作業していく中で考えを巡らせます。出来上がった形を何に分類するのかといえば、思考の過程も含めて現代工芸やアートの部類に入るんでしょうね。伝統工芸にそれが反映できるかというと難しいのではないかと思います。

――漆を使いながら、伝統工芸には見られないユニークな形も特徴ですね。

間瀬:以前、大学在学中にある漆の研究者の先生が、「漆を使っているからかっこいいわけじゃない」とおっしゃっていて、その言葉がすごく印象に残っています。完成度が高ければかっこいいわけじゃない、何かこれだという要素がなければならない。だったら私は「ユーモア」だな、と思ったんです。精度の高さや形の美しさは大前提として、何か足すとしたら「面白さ」ですね。

去年神奈川県美術展で大賞をいただいた「おへそクッション」のような、バカバカしい作品もつくっていきたいと思っています。

【間瀬 春日(ませ はるひ)】

1998 神奈川県生まれ

2021 金沢美術工芸大学美術工芸学部工芸科 漆木工コース卒業

2021 東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復工芸研究室 修士課程在籍

賞歴

2023第58回 神奈川県美術展工芸部門 大賞

Instagram:https://www.instagram.com/maseharuhi/

今後の展示

「Life with art」展 @ アートルーム企画室(東京/広尾)

展示期間:2024/3/29(金)~4/14/(日)(予定)

「漆 ウォールアート」展 ~かたちと加飾をたのしむ~ @ Artshop月映(石川/金沢)

展示期間:2024/4/6(土)~4/20(土)

[個展](タイトル未定) @ VALLOON STUDIO渋谷(東京/渋谷)

展示期間:2025年4/17(木)~5/12(月)

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする