「日本近代美術の父」と称される岡倉天心と何かと共通点が多いのが、文豪として『舞姫』をはじめ数々の作品を残した森鴎外だ。

天心といえば日本を代表する美術家。一方の鴎外は軍医兼文豪。両者は一見接点がないように思われるが……。

そんな鴎外は軍医としてドイツに留学していた折に美に目覚め、帰国後は美術関連で精力的に活動した。ちなみに、天心が校長を務める東京美術学校(現在の東京藝術大学美術学部)に嘱託講師として6年ほど勤務している。

特に鴎外が東京美術学校で展開した「美術解剖学」の講義は反響を呼び、詩人であるとともに、彫刻家として「智恵子像」という傑作を残した高村光太郎(たかむらこうたろう)などに多大な影響を与えたようだ。

ドイツ留学を経て、美術の道へ

大学を卒業した鴎外は陸軍省に入り、東京陸軍病院(現在の国立国際医療研究センター病院)の治療課で軍医として職務に従事。入省後1年で陸軍軍医本部庶務課の職務を任され、明治17(1884)年6月には陸軍省からの命令により、念願のドイツ留学が実現した。

ドイツ留学中、ハルトマン哲学にハマる

ライプツィヒやドレスデン、ミュンヘン、そしてベルリンの地で軍医として陸軍衛生制度の調査や軍陣衛生学の研究を粛々と進めていた鴎外に転機をもたらしたのが、当時ドイツで大流行し、のちにフランスの象徴主義にも影響を与えたハルトマン哲学であった。

ここで、ハルトマン哲学について触れるとしよう。このハルトマン哲学とも関係が深いのが、「人間は猿から進化した」という学説を生み出したイギリスの生物学者チャールズ・ダーウィンの進化論だ。ダーウィンの著書である『種の起源』(英語タイトルは『On the Origin of Species』)は明治時代に生物学者の丘浅次郎(おかあさじろう)らによって翻訳され、日本の科学のみならず、文化の面でも多大な影響を与えた。

ダーウィンの進化論は国内外で反響を呼び、批判も少なくなかった。そもそも当時のキリスト教では「神はすべての生物を造り、その姿は不変である」と信じられていただけに、人類進化説を唱えたダーウィンの見解は宗教学者からすれば受け入れがたいものがあったようだ。

そんななか、反ダーウィンの立場を貫いた一人がドイツの哲学者のエドゥアルト・フォン・ハルトマンであった。種がどのように変化してきたかを進化論で説明できても、文明によって発展し、組織化された世界の起源を説明することができないと考えたためだ。そして最終的に、美をはじめ、言語や愛、歴史、生理運動などあらゆる事象の本質は、集団レベルの無意識の概念によって解明され得ると説いた。

鴎外にとってお気に入りのハルトマンの著書は『無意識の哲学』『美の哲学』。そもそもこれらの著書を手にとったのも、あくまで語学が目的であった(すでにドイツ人さながらに振る舞うほどに、ドイツ語が堪能であったともいうが……)。

留学中に知り合った洋画家の原田直次郎(はらだなおじろう)とも交流を深めつつ、実際に『美の哲学』を読み進めていくなかで美術の世界にどっぷりはまってた鴎外は、帰国後すぐに批評家および文学理論家として文壇デビュー。それから間髪を入れることなく、自身の代表作である『舞姫』を発表するに至った。

美術界を震撼!画期的な美術論を見出す

当時の美術・文芸評論は理想派と実際派の2派に分かれていた。ちなみに、美の原理を二元論で考えることは不毛であるとし、「具象理想」(具体化した理想)という両者を繋ぎ合わせた概念を導入したのがハルトマンだ。その具象理想をもって自然派や新理想派を含むあらゆる芸術を説明できるという点に鴎外は惹かれたようだ。

ハルトマンの説く理念(想)の具象化(Konkretion)は現象としての美の定義であり、問題の次元は全く抽象的概念的平面にあるのに、ゴットシャルの説いた理想・実際の二派は具体的な、文芸の技法の次元で立てられた区別である。つまりハルトマンを以てゴットシャルの用いた二元論的な物の見方の克服と見ることは妥当とは言えないし、ゴットシャル自身、理想・実際の二方法が結合するとき真の美しい芸術作品が生まれると考えた

「森鴎外とハルトマン」(小堀桂一郎)

「理想派vs.実際派」という二項対立は文学界でも波紋を呼び、のちに坪内逍遥(つぼうちしょうよう)との没理想論争(※)へと発展した。逍遥との論争を繰り広げるなかで、ハルトマンの美学こそが審美の標準であると考えていた鴎外は、ハルトマン哲学をベースに独自の美学を構築していった。

岡倉天心に推薦され、東京美術学校の嘱託講師に

鴎外がドイツから帰国してから2年ほど経った明治23(1890)年。ちょうど天心が東京美術学校を設立して間もない頃であった。天心から「美術解剖学」の講師の依頼を受け、承諾した鴎外は、その翌年の2月から嘱託の講師として働くこととなった。東京美術学校に在任中は天心と主義・主張を越えた深い関わりを持つとともに、さらに西洋画科の教師であった黒田清輝(くろだせいき)とも交流を深め、美学を究めていった。

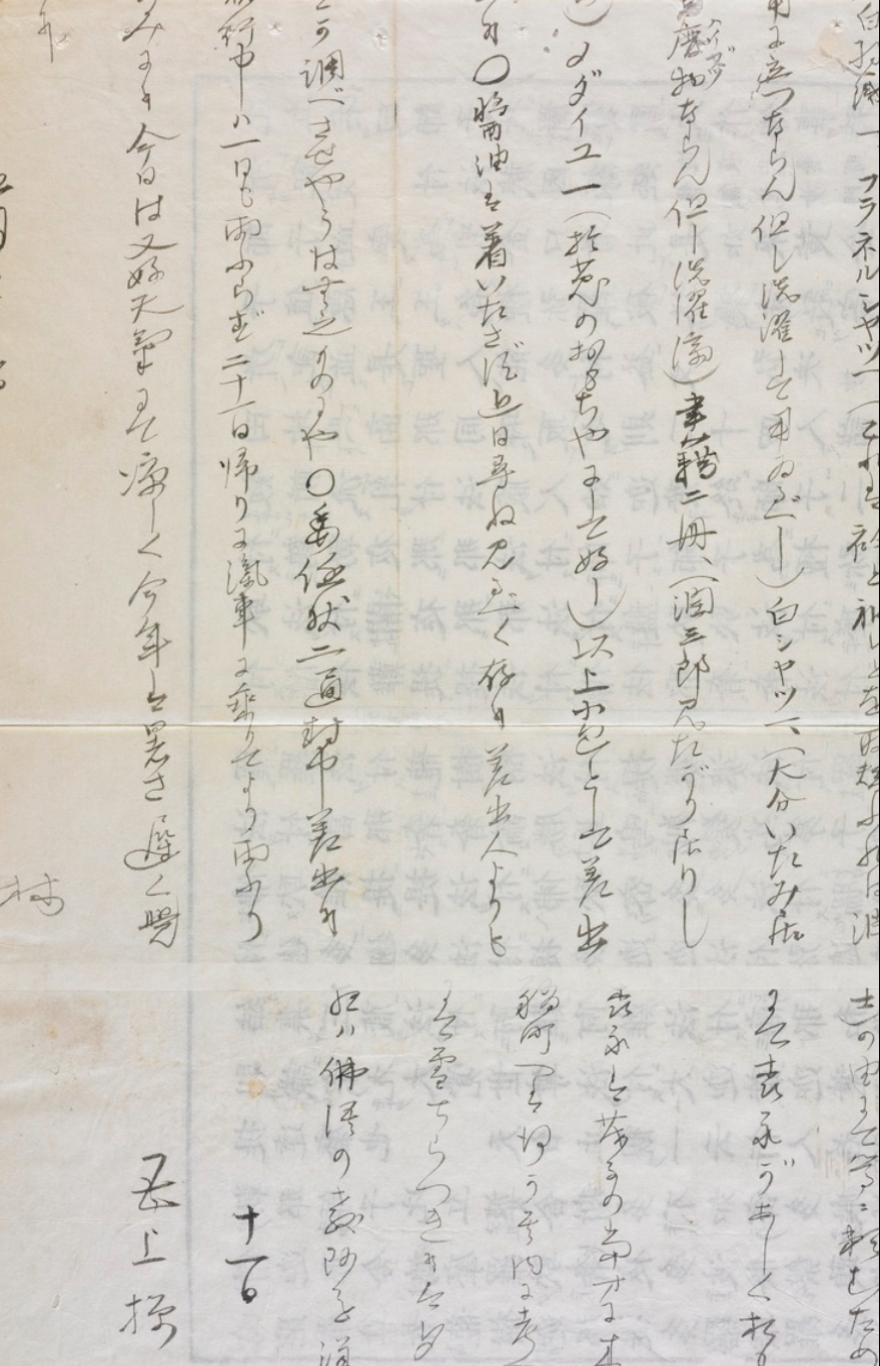

そうこうしているうちに、鴎外の評判は日本の美術界隈で広まった。明治25(1892)年9月からは東京美術学校の講師と並行し、慶應義塾で審美学の講義を担当した。その講師業の傍ら、ハルトマンの『美の哲学』の上巻の中から数十ページに及ぶ第1章「美的仮象とその諸要素」の部分を翻訳し、「審美論」として新声社(しんせいしゃ)発行の『柵草紙(しがらみそうし)』に発表。日本の美術界にハルトマン哲学を紹介することに心血を注いだ。

その努力の甲斐あって、ハルトマン哲学は当時の日本の美術界で注目を集めた。その後、逍遥が文学科主任を務める東京専門学校(現在の早稲田大学)や、東京帝国大学(現在の東京大学)、京都帝国大学(現在の京都大学)、東北帝国大学(現在の東北大学)でもハルトマンの美学が扱われた。

森鴎外が考える「美」とは?

審美学なき従来の美学は、「抽象的な理想」を掲げた形而上学的かつ超越的なものに過ぎなかった。ハルトマン哲学の大流行を経て、ヘーゲル(※)の哲学が生まれ、「抽象的な理想」と対置した「具象的な理想」が見出された。

鴎外は刷新された美学をもって、形而上学的なものは美の領域の彼方にあり、美とはそれらしい形を持った、感性に触れる限りの仮象(かしょう/仮の姿)であると定義した。鴎外によって示されたその究極の美は、高村光太郎の「智恵子像」にも表れているように思われる。

天心が鴎外に「美術解剖学」の講師を依頼したのは明治23(1890)年の暮れ。鴎外はその年の初め、『明治22年批評家の詩眼』の中で実際派と理想派をめぐる批評を展開している。天心はその批評を見て、鴎外の才能に敬服したに違いない。

岡倉天心と森鴎外との共通点は、美術だけではなかった!?

天心と鴎外を繋いだのは美術だけではなかった。

西洋で蔓延る黄禍論に反発

現代でも白人社会の間においてアジア系やアフリカ系への差別が根強く残っているが、天心や鴎外が生きた19世紀後半から20世紀初頭にかけての時代は、白人と黄色人種との間で想像を絶する凄まじい戦いが繰り広げられていた。

当時、日本や中国の近代化に伴い、東アジア勢力が台頭するなかで、欧米諸国は経済的および軍事的危機に晒されていた。その状況に危機感を覚えたドイツ皇帝のヴィルヘルム2世の喧伝(けんでん)により、黄色人種を脅威と看做(みな)す黄褐論(こうかろん)が生まれ、瞬く間に欧米諸国で広まっていった。

その黄褐論に対して反旗を翻したのが天心と鴎外であった。天心にいたっては、東洋人の人種差別に対する思いを「Asia is One(アジアは一つである)」で始まる『東洋の理想』(英語タイトルは『The Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan』)の中で貫いた。

鴎外がドイツに留学していた時代には、細菌学者の北里柴三郎もドイツに留学していた。また、法学者のヘルマン・ロエスレルや地質学者のエドムント・ナウマンなどがお雇いのドイツ人教師として来日するなど、互いに行き来があり、日独関係は極めて良好であった。

日清戦争後の下関条約でのドイツを交えた三国交渉をきっかけに、日独の関係が悪化。さらに、第一次世界大戦時のドイツへの宣戦布告が両国の関係に拍車をかけた。

そのような状況下において、公の場で初めて反黄禍論の意を表明したのは天心ではなく、鴎外であった。ドイツから帰国後の明治23(1890)年9月には「皮相」と題する寄稿記事を新聞に寄稿するとともに、大学の教壇に立ち、「黄禍論梗概」「人種哲学梗概」といった講義を展開した。

独自の日本文化論を展開

黄禍論への反発から生まれたのが、天心の『茶の本』(英語タイトルは『The Book of Tea』)である。その本のタイトルを見ると、単なる茶道の流儀本をイメージしがちであるが、実質的には茶道と道教との関係に立脚し、東洋や日本の精神性について言及した日本文化論といったところだろうか。

一方、黄禍論に抗った鴎外もまた天心に劣らぬ独自の日本文化論を展開した。しかも、『茶の本』が刊行される以前にだ。

鴎外の本業は軍医であり、軍医としての専門分野は衛生学。「性病」や「温存」といった現代にも通じる造語を生み出しており、近代日本語に貢献した一人ではあるが……。

そんな鴎外が発表した日本文化論とは、その名も「日本家屋論」「日本兵食論」。あくまで衛生学を専門とする軍医の立場から、ドイツ留学時にライプツィヒ大学のフランツ・ホフマン教授のもとで書き上げた論文である。

例えば「日本家屋論」では、

都市に居住する人々の健康状態はその死亡率によって測定され得る。全体的に東京の死亡率はヨーロッパ諸国のそれよりも低い。特に子供の死亡数に限定して見た場合、居住環境により左右されるものの、東京における子供の死亡率はロンドンより高く、ベルリンやミュンヘンよりも圧倒的に低い。

というデータを参照しながら、東京の死亡率がヨーロッパよりも低い理由についてこう結論づけた。

なぜ東京の死亡率が低いのかというと、日本の衛生状態が優れていることが考えられる。死亡率を下げるには、地盤の衛生状態を改善し、糞尿の処理方法を見直すのが望ましいが、これは日本の家屋が各自離れて存立しているという利点を現状維持することによってのみ達成され得る。

こうして、鴎外は軍医として衛生学上のデータを参照しながら、日本の家屋のメリットを見出した。そして同様の手法に則り、日本人の食事を高く評価したのが「日本兵食論」だ。

文明開化とともに欧米ブームに湧く一方で、日本の文化が疎んじられる風潮を阻止しようとする天心と鴎外の思いには、どこか共通するところがあったに違いない。

何より美術家としての天心には見えないものに姿を与え、人間と明示され得ないものとの交わりを実現したいという強い思いがあった。そこには鴎外の思想が共存している。共通点が多いことから鴎外に興味を持ち、鴎外の美学に惚れ込み、鴎外との交渉を経て美術家としてのキャリアを重ねた結果が「日本近代美術の父」としての天心ではないだろうか。

(主要参考文献)

『美学事始』神林恒道 勁草書房 2002年

『美学』ニコライ・ハルトマン著/福田敬訳 作品社 2001年

「森鴎外とハルトマン」小堀桂一郎『日本近代文学の比較文学的研究』清水弘文堂書房 1971年

「鴎外と一面--「日本家屋論」をめぐって」竹盛天雄『國文學:解釈と教材の研究33(7)』學燈社 1988年

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする