東京藝術大学(藝大)に関わる「藝大アーティスト」の作品を広く扱う「藝大アートプラザ」。2005年に設立し、2018年にリニューアルオープンしたギャラリー兼ショップは、20年の歴史の中でさまざまな改革・変化を経験してきました。しかし特に近年、その変化の大きさとスピードは目をみはるものがあります。

常に多様なアーティストと関わり、企画展を行いながら作品を販売し、その上ミニコンサートも開催するなど、一般的なギャラリーやショップの枠には収まらないような試みを相次いで打ち出している藝大アートプラザ。一体何を思い、どこへ向かおうとしているのでしょうか?

今回は藝大アートプラザタイムズ編集長・高木史郎に、一体藝大アートプラザとは何なのか、そして何を目指しているのか、熱く語ってもらいました。

スタッフの奮闘記はこちらから

アート初心者のメディア運営チームが、ギャラリー運営してみた4年間の奮闘記

https://note.com/geidaiartplaza/n/ncf3bbe987b60

以下、談:高木史郎

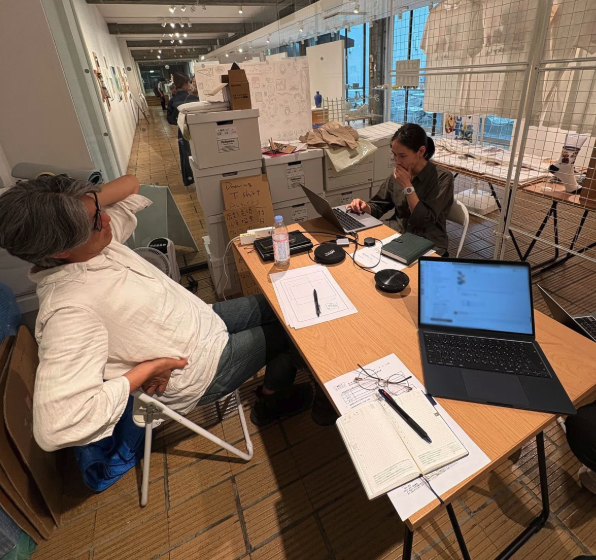

東京藝術大学上野キャンパス美術学部構内にある藝大アートプラザは、2018年から藝大と小学館が共同で運営しているどなたでも無料で来場いただけるギャラリー兼ショップです。企画部門のスタッフは現場の責任者である私と、ディレクターが二人。三人とも今流行りの(もう流行ってない?)ノマドワーカーとして、ここに来たり来なかったりして仕事をしています。ほかにスタッフは企画展を中心とした展示を手掛けるキュレーター、ストアマネージャーとアルバイトの方々で構成する販売スタッフの面々。学生、素人、専門教育を受けたスタッフと、アートに関する知識はそれぞれですが、みんなアートプラザの「日本中の家をアートだらけにする!」という野望を共有しているので、遠慮なく話しかけてください。ちなみに「日本中の家をアートだらけにする!」グッズも大好評販売中です。

こうして心強いスタッフたちに支えられている藝大アートプラザですが、私が担当になって以来、ずっと頭から離れない疑問がありました。それは「アートとは何ぞや?」というシンプルかつ深ーい問い。それまで雑誌やウェブメディアの編集の仕事をしていたので深く考えることはなかったのですが、いざ藝大で仕事をするとなると、さまざまな方の「アートとは」がシャワーのように降り注いできます。だって藝大は日本におけるアートの総本山ですから。

例えば、今の藝大の学長である日比野克彦さんは「芸術で社会は変えられる」とおっしゃっています。美術館などでアート作品を鑑賞するとものの見方が変わるなんてことを言う人もいます。さらにはビジネスマンの発想を変える「アートシンキング」なんて言葉も一時流行りました。

人の数だけ答えがありそうな、根源的にして最上級に難しいこの問題に対し、しばらく自問自答していたのですが、とりあえずひとつだけみんなが言っていることに共通する点があることに気が付きました。それは、社会とか世界とかものの見方とか考え方とかいろいろあるのですが、アートとは「とにかく『何か』を変えるもの」なんだということでした。ですので、藝大アートプラザでは「アートとは何かを変えるもの」と定義することにしました。

企画展で展示販売している絵画や彫刻作品などは、私たちのものの見方を変えてくれる存在ですし、私たちが「LIFE WITH ART」と呼んでいる器やアクセサリーは日常を特別な時間に変えてくれます。あるいは、ステッカーやTシャツなどのグッズも手にすることで少しだけ自分を変えてくれる存在。アート=何かを変えてくれるものであるとするならば、藝大アーティストの全活動がアートとなる!

そう、藝大アートプラザは言うならば、

「あなたの『何か』を変えるものと出会える場」

なのです。

藝大アートプラザを構成するものは?

日常の中のアート、日常を彩るアート

182㎡の広さを誇る藝大アートプラザは、大きく5つのスペースに分かれています。入ってまず目に飛び込んでくるのが、「メインスペース」。ここでは年間6~7回、毎回約10名のアーティストによる企画展が開催されます。藝大の大きな特徴は、美術学部だけでも絵画、彫刻、工芸、デザイン、建築、先端芸術表現、芸術学など多岐にわたる専攻を擁していることです。これほど多彩な専攻をそろえる美術大学は、世界的に見ても非常に稀有な存在です。つまり藝大は、アートの多様性を体現し、守り続ける“砦”でもあるのです。アートプラザでは、こうした多様性を活かし、企画展ごとにできるだけ多様な専攻のアーティストに出展いただいています。来場者の皆さまには、専攻ごとの異なる視点や手法が織りなす、豊かなアートの広がりを体感していただけることを目指しています。

このメインスペースは、まさに専攻の垣根を越えた“アートの交差点”とも言えるでしょう。

全体に明るいアートプラザの内部でも、窓際でひときわ光が入る場所が「LIFE WITH ART」のスペースです。

私がアートプラザを担当するようになって早四年、しつこくて申し訳ないのですが、その間「アートとは何ぞや?」と考え続けてきました。中でもしつこくこだましていたのが「陶芸みたいな日用品はアートじゃないの?」という問いです。ギャラリストの中には、うつわなど、用途を持ったものをアートと見なさないという考え方の人もいますが、先述の通り、藝大アートプラザでは、もちろんうつわもアートだと考えています。例えばアートプラザで購入いただいたお皿に料理を盛り付けたり、一目ぼれしたカップでコーヒーを飲んだらその時間は特別な時間に生まれ変わるでしょう。「LIFE WITH ART」の作品が、使う人の日常に馴染む中でアートへの入り口になったら素敵ですよね。

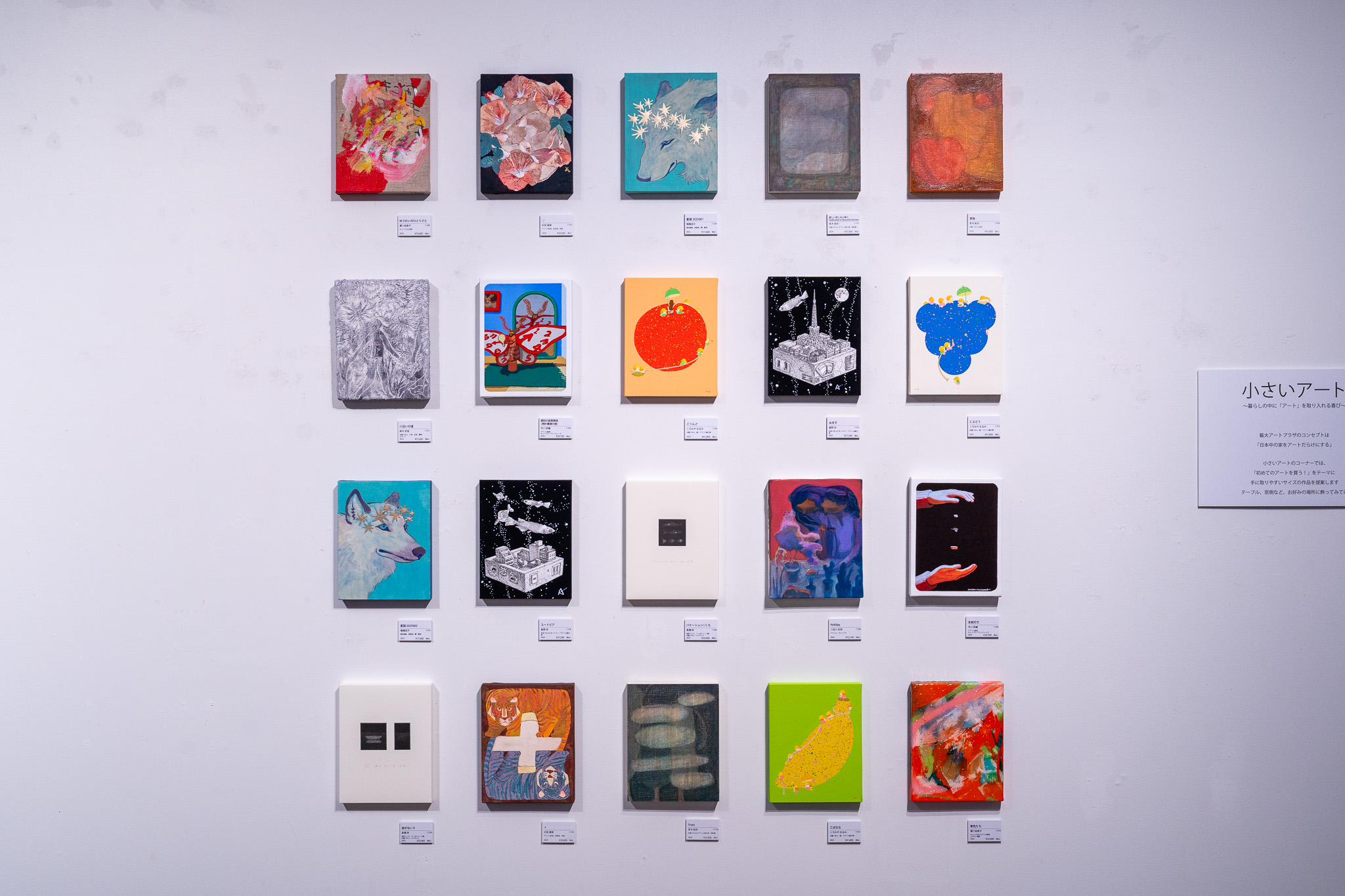

そして「LIFE WITH ART」とは反対側の壁際に、小さい平面の作品がずらりと並んでいます。こちらは「小さいアート」のコーナーで、F0号(180×140mm)サイズのキャンバスに限定していろいろなアーティストの絵を展示販売しています。

折に触れて公言しているのですが、私の野望は「日本中の家をアートだらけにする!」こと。日本の居住空間を考えると、大きい作品を飾れる家は限られますが、F0号サイズの大きさだったら手軽に飾ったり置いたりできますよね。絵画ですので「LIFE WITH ART」の作品のように「使えるアート」ではないけれど、飾ったり眺めたりしてアートを楽しんでいただきたいのです。私は今あえて「飾る」という言葉を使っていますが、アートの入口として「何かを飾りたい」というみなさんの根源的な欲求を全肯定したいと思っています。

あえて大きさを揃えている「小さいアート」は、特にアーティストの個性を際立たせるように思います。小さな絵を買っていただくことで作家への興味を持っていただき、アートへの入り口をつくっていただけるとすごくうれしいです。

そして中央付近にある「ドローイングTシャツ」、略して「ドロT」のコーナーは、今アートプラザがもっとも力を入れているプロジェクト。現在、40人くらいのアーティストによるドローイングTシャツがずらりと並んでいます。ドローイングTシャツとはアーティストたちがふだん作品制作にあたって何枚も何枚も描いては捨てているドローイングをTシャツに直接描いていただいたものです。ですから、これはまさにアーティストの頭の中そのもの。そして、間違いなく世界に一枚しかない超貴重なTシャツです。さらにTシャツであれば何枚持っていても置く場所に困りません。実際私は何枚も購入してどこに行くにも着用しているのですが、「高木さん急におしゃれになったね」とよく言われます。

またドロTには、「若手クリエイター支援」という、重要にして切実な使命があります。多くのアーティストは制作活動を続けるためアルバイトをしていますが、ドロTを数枚描けば夜勤の回数を減らしてその分制作活動にあてられるかもしれません。アーティストの方々にはできる限りアート活動に没頭してほしい。もちろんこれですべて解決するわけではありませんが、ドローイングTシャツはそんな願いを体現しているプロジェクトでもあります。

最後にご紹介するのは、正面入り口から右手の奥にある空間「アートをもっと楽しんでいただくためのゾーン」です。うつわやファッション、アクセサリーやジュエリー、文房具にカプセルトイなど、多種多様なアートをゆるい分類だけで置きました。アートプラザはアート愛好家だけでなく、さまざまな方がアートを楽しんでいただける場所であることを目指していますが、ここはとりわけその特徴が際立つ場所です。

なぜきっちりカテゴライズしたり整えたりしないのか? そこには(ちょっと唐突ですが)産直野菜にヒントがあります。私は各地の道の駅などで産直野菜を買うのが好きなのですが、取れたての新鮮な野菜は、手の込んだ調理をしなくてもそのままでおいしいですよね。ここにあるのは、手を加えていない取れたて野菜のような、「取れたての」「新鮮な」アートなのです。藝大が誇るアーティスの数は、産直のように多くの方にアートを楽しむ機会を提供できる可能性に満ち溢れています。

また、今後、左手奥のホワイトキューブは個展スペースになる予定です。年に一度開催している藝大アートプラザ・アートアワード受賞者のほか、藝大アートプラザから羽ばたいていったアーティストの方々の展示を行います。先々、企画展や「LIFE WITH ART」で扱っているアーティストが個展開催を目標とするようなスペースになるといいなぁと思っています。

ここは「アートの産直」「アートのるつぼ」

そして「アートが生まれる場」である

アートプラザに並ぶ作品は、藝大の美術学部のアーティストの作品が多いのですが、藝大には美術学部と並んで音楽学部があります。アートプラザでは音楽学部の皆さんとコラボレーションし、個性あふれるミニコンサートを行ってきました。その際、アーティストには自由に企画を出していただき、他ではできないことに挑戦できる場としたのです。そう、ここはアート作品をバックにして一期一会の演奏を堪能できる、新しいミュージックラボなのです。

さきほど、ここは産直野菜のような取れたてのアートがある場だと申し上げましたが、ミニコンサートでは、演奏しながら絵を描くという音楽学部と美術学部のコラボも生まれていますし、音楽学部の方にもドロTを手がけていただくなど、まるでアートのるつぼのような化学反応が現在進行形で起こっています。藝大はそもそも新しいアートが生まれる場であり、アートの定義がつくられる場所。こちらのミニコンサートでは、まさにアートが生まれる瞬間を体感いただけますし、音楽鑑賞のために始めてアートプラザへ足を踏み入れた方は、見たことのない新鮮なアートに出会えるでしょう。

もともとアートプラザは

「藝大の出島」

として、社会との関わりをより深めていくことを目的に、藝大の中でも変革の象徴とされた場所でもありました。また、私が担当させてもらうようになった直後には

「変わり続けるアートの広場」

を打ち出し、藝大アートプラザ自身が変化することを目指してきました。そしてさらに時を経た今、

「あなたの『何か』を変えるものと出会える場」「アートで毎日を特別な日に」

をテーマとしていこうと思っています。これからもできるだけ多くのアーティストを募り、いろいろなことを仕掛けていきますので、ぜひ気軽にお立ち寄り下さい。来場いただいた方には楽しんでいただけること間違いありません。

アートプラザはどこから入るの?……

とにかく「気軽に入ってきてください」

最後に、藝大アートプラザがどこにあって、どうやって入るのかをご説明しましょう。実は藝大前の交差点を「アート・クロス」として、谷根千(谷中、根津、千駄木)、日暮里方面、上野公園をつなぐポイントにして新たな文化拠点とする構想があるのですが、藝大アートプラザもその領域に入っています。そんなアートの交差点にほど近いところにある藝大アートプラザには、入り方が三種類あるんです。

まずは旧正門から入る方法。由緒正しきこの門は、かつて藝大の顔とも言える存在でした。ただ上野駅に一番近いにも関わらず、長きにわたって閉鎖されており、近年ようやく開くようになったので、歴史の変化を感じられると思います。人の出入りが少ないので、「こんなところから入っていいの?」と思うかもしれませんが、門の脇に立ててある藝大アートプラザの看板でもチラ見しながら、気軽に足を踏み入れてください。

二つ目にご紹介するのは、藝大アートプラザの正面、正木門から入る方法です。なんだか門がいかついですし、知らないおじさんの像に見られて不安になっても心配無用です。ちなみにこの像、藝大の学長を30年以上務めた「正木直彦」という偉い人で、藝大アートプラザのスタッフからは「正木おじさん」って呼ばれています。正木おじさんの視線に見守られながら、ふらっと入店していただけたらうれしいです。

そして最後は、藝大の正門から入り、美術館の反対側にある図書館棟を抜けてくるルート。守衛の方の視線を通り抜け、藝大アートプラザの裏から入る形になるのですが、門や図書館から藝大の雰囲気を感じられますし、秘密の通路から忍び込んできた気分になれるので、非日常を味わい方にも是非使ってほしい道です。

ではでは藝大アートプラザでお会いしましょう!

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする