人の数だけアートがある! 芸術に対する思いは人それぞれです。藝大アートプラザでは、アートとは何かをさまざまなアーティストたちに尋ねることで、まだ見ぬアートのあり方を探っていきます。

東京藝大大学院美術研究科博士後期課程で学ぶ画家・塩出麻美さん(写真)は、独特な手法によって描き出す異色の作品に大きな注目が集まる若手作家。塩出さんの作品のコンセプトや一風変わった技法について、話を伺いました。

色彩を重ねるのではなく、平面を生み出す

——先日藝大アートプラザの企画展「藝大神話ーGEISHIN」に出品してくださった塩出さんの作品は、立体を描いたセザンヌの作品を、「もう一度3次元にすることは出来ないか」という問題意識をテーマにしているそうですね。アクリル絵の具を盛り上げて描いた静物画に網や目の粗い布を押し付けて、トコロテンのようにして浮き出てきた絵の具によってかたちづくるという独特の手法ですが、どのようにしてあの手法を生み出したのですか。

塩出 幼い頃から絵を描くのが好きなのですが、私は小学校の図工の時間、配られた画用紙にクレヨンなどで描いていた、ああいう絵が好きなんです。なぜ画用紙に描いた絵が好きだったのだろうと後に振り返ったとき、画用紙の表面のデコボコに描かれる色彩が好きだったのだと気づきました。それが手法のヒントになっている気がします。

単純に絵の具を塗り重ねていくということに着目していた時期もあったのですが、それだけではすでにどこかで見たことがある絵のような気がしたし、単に「デコボコの絵」というだけになってしまって、それとは違う何かが必要だと思っていました。

そうした中で、「網が平面でもいいんじゃないか」と感じたんです。平面な支持体(キャンバス)に絵を描こうとすると、どうしても色彩を「上に重ねる」という行為になります。そうではなくて、絵の具に網を押し付けることで浮き上がってきた絵の具によって「平面を生み出す」というか、絵の具を上に重ねていくのとは真逆の方向で、絵を描けないかと考えました。

浮かんだイメージを描くのは「危険なこと」

——コンセプトと技法の関係性についてはどう思われますか。コンセプトがそもそもあって、そこから適切な技法を探した結果なのか、あるいはその逆なのか。どちらなのでしょう。

塩出 どちらも違う気がします。コンセプトと技法が混然と一体的に交わるというか、少なくとも「○○というテーマがあり、だから◻◻のように描いた」という描き方は、私の中では良くないかたちだと思っています。

たとえば「リンゴ」を描こうと思ったとき、その瞬間に私の頭の中にはイメージとしての「リンゴ」が浮かんでしまっています。それを描こうとすることは、私はすごく危険なことのような気がしているんです。

子供の頃、画用紙を前にして何かを描こうと感じたとき、描こうとする対象の明確なイメージを抱いていたわけではないように思うんです。仮にリンゴを描いたとしても、当時実際のリンゴをしっかり観察して描いたかと言われたら、決してそうではない。「リンゴ」というモノの存在は認識していたはずだけれども、リンゴのことをよく観察していたり、深く知っていたりしたわけでもなかったはずです。それでもその時、幼い自分は「リンゴを描きたい!」と感じて、無心で手を動かしていたと思うんです。

そのときの感覚は、大人になった今の自分の感覚とはどこか違う気がします。リンゴは、平面で描かれてもいいし、立体でもいいし、言葉で表現されてもいいはず。どうやって描くか、という技法云々の話は、「絵の本質」ではないように思うし、「こういう技法があるから、何かその技法で描いてみよう」というのも違う。リンゴを描くことで「自分を表現しよう」とか「良い絵を描こう」なんて微塵も思っていなかった、子供の頃のあの感覚に、答えがあるような気がしています。

リンゴの「本質」を描くことはできるのか?

——「絵の本質」について詳しく教えてください。いままさに目の前にある実際の対象物としてのリンゴではなく、概念としての「リンゴ」を描こうとしているということですか。

塩出 私は「リンゴの絵を描きたい」ではなくて「リンゴを描きたい」と思うんです。「リンゴ自体」を描きたいというか。ただ、「どうやって?」と問われると、その方法は私にもまだわかりません。西洋で神を描くことが長くタブーであったのと同様に、「描いてしまうとそれは本質ではない」ということなのかもしれないと感じます。

たとえば、いまリンゴを果物屋で買ってきて、デッサンするために机の上に置いたとします。そのときそのリンゴは、「画家が絵に描くために買ってきて、机の上にわざわざ置いたリンゴ」なんです。言い換えれば、「私にとって都合の良いリンゴ」なのです。「それは純粋なリンゴと言えるのだろうか?」と私は感じてしまう。

モデルにお金を払って座ってもらい、一時的に動きを止めてポーズを取ってもらえれば、とても描きやすいです。しかし、モデルは私がお金を払ったから止まっているのであって、だから私はその人を描くことができる。つまり、そのポーズはお金で買ったのと同じなわけです。そのようにして描いた「その人の絵」は、その人の「本質」を描いているでしょうか? あくまでそのモデルは、「私がそのように都合よくポーズさせた人」でしかないのです。

絵を描くとはそういう行為なのだと思います。画家は、対象を自分のテリトリーの中に引っ張り込んできて、描くことしかできない。描いてしまった段階で、それは「私」を通して描かれたものであって、リンゴであれ人であれ、それは純粋な意味で「リンゴ」でも「その人」でもない。あくまで「塩出作」の「リンゴの絵」でしかないのです。

人と人、人と絵画、どちらもコミュニケーション

塩出 このことをコミュニケーションに置き換えて考えてみます。たとえば恋愛をして、相手のことが好きになった。その相手は自分のことだけを常に思いやってくれて、自分にとって非常に「都合がいい」人物だったとする。果たしてそれでいいのでしょうか。自分にとって「都合の悪い」部分に惹かれることもあるし、自分の都合ではなんともならない部分があるはず。相手を強制して、あるいはお金を払って、自分にとって都合のいい人を演じてもらえれば「恋愛」が成立すると考える人はいないはずです。

相手には相手の都合があり、自分とは異なる主観を持っている対象だと考えるからこそ、コミュニケーションは成り立つわけです。この世界の中で、私はいろいろな人と関わりながら、誰かに否定されることもあるし、認めてもらいたいと感じることもあるし、自分の思うようにはいかないことも経験したい。それが生きているということだと思います。

そうしたコミュニケーションが、絵画や表現の世界では、常に作者からの一方通行でしかなくなってしまいます。一方通行な作品にあるのは、作者の「ほら、きれいな色でしょう?」とか「こんなに美しく描けるんです」という作為性だけですし、そこには私にとっての意外性は感じられないんです。

捉えられずとも「限りなく近づくことはできる」

——そうした考えをもとに、セザンヌをモチーフにして「立体とは何か?」を問うような作品を作られた理由はどこにあるのでしょう。

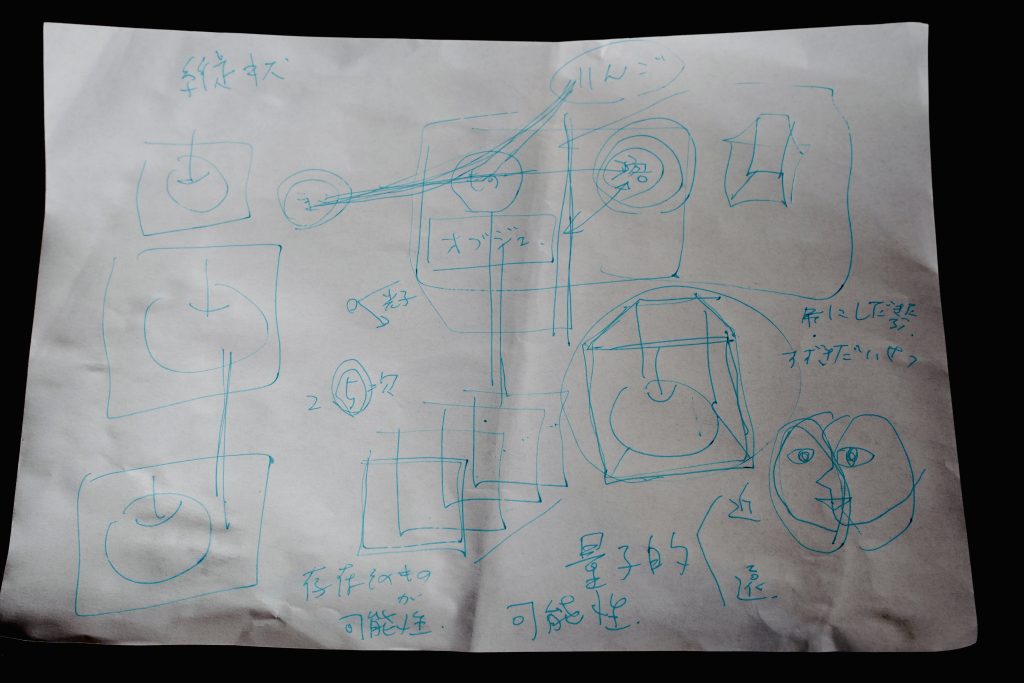

塩出 「立体とは何か?」という問いは、私にとってすごく大きなテーマです。平面と立体、絵画と彫刻の関係性を私自身、すごく考え続けていて、答えは全然出ていません。ただ、いま考えていることは、主体(オブジェクト)と客体(サブジェクト)との間にあるものというか、少なくとも「客観的(立体的)に描けば、そのモノの本質を描いている」と考えることは誤りだと感じます。

言葉で説明するのが難しいのですが、絵画というものを平面と立体の中間、2.5次元というか、「厚みのないレイヤーの重なり」だと捉えることができないかなと。その一枚一枚のレイヤーがどうやって形成されているかというと・・・たとえば毎日リンゴをデッサンするとしますよね。そのデッサンは、先述したように、決してリンゴの本質を捉えているわけではない。そもそも捉えられないのです。けれども、リンゴの本質に私がせまろうとしたという、ある種の「コミュニケーション」をしたことは事実です。次の日もその次の日も同じことをして、そうしたコミュニケーションを重ねることを繰り返していく・・・。

——コミュニケーションそのものによって、絵をかたちづくると。

塩出 はい。ゼノンの「アキレスと亀のパラドクス(※)」のように、そもそも本質を描こうとするから描けないのではないか。本質を描こうとはしなくていい。リンゴの本質が描けないことは、もはや前提として、リンゴとのコミュニケーションだけを無数に重ねていく。そのコミュニケーションの積み重ねによって、いつか「リンゴのようなもの」が描き出せるかもしれない。

※アキレスと亀のパラドクス:古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの著書『自然学』の中で紹介されている、哲学者ゼノンが提示したパラドックスの一つ。俊足で有名な英雄・アキレスが亀を追いかける場合、亀が最初にいた地点にアキレスが着いたときには、亀は少しだけ先に進んでいるはず。これを繰り返すかぎり、理論上、アキレスは亀に追いつくことはできない。アキレスが亀を追い越すはずという直感に反する結論が導かれる逆説。

コミュニケーションには物理的な「厚み」はありません。その厚みの無い、コミュニケーションという概念的な「レイヤー」の重なりを、網を上から押し付けるという行為を通して表現できないかと——自分でもすべてを理解しきれてはいないのですが——挑戦している気がします。

リンゴという本質に私はたどりつくことはできないけれども、重なったレイヤーを垂直方向に網目が「通過している」ということを通して、リンゴに「無限に近づいていく」という営みは表現できるのではないかと感じるんです。こういう手法が正解なのかは自分でもわからないですし、答えを模索している最中なのですが。

アートとはつながり。予期せぬ反応こそ

——塩出さんは「アートとは何か?」と問われたらどのように答えますか。

塩出 つながりだと思います。つながらないとアートではない。私にとってアートは世界とつながるための方法であって、つながらないとそれはただの私の夢に終わってしまうと思います。

戦後、もの派などを経て、表現としての限界が感じられる中で、世界を捉えようとすることを半ば諦めるようなかたちで「私はこう感じる」というような表現が増えました。それは決して間違っていないし、多様性を認める方向は広がっていくべきだとは感じますが、「こう感じます」という宣言だけで終わっているように私には思えます。それでは、誰かが何か作品をつくって発表しても「すごいね」「いいね」という感想を周囲が抱くだけで終わってしまう。

それも悪いことではありませんが、私は描く対象とつながりたいし、作品を観た人ともつながりたい。リンゴを通して「私(塩出)を見てください」と言いたいわけではなく、リンゴ自体を見てもらいたいし、「私とつながったリンゴ」を見てもらいたい。むしろ、「私」はもはやそこにいなくてもいい。「つながり」だけがある状態にしたいのです。それが理想です。

アトリエにこもって絵を描いていると、「良い色の絵が描けたな」と感じて、そこで満足してしまうときがあるんです。でもそれは「良い色」「良い絵」なだけ。「それは違うんじゃない?」とか「私はこう思うよ」とか、自分が予期しないような反応こそ、私はおもしろいと感じるし、それがアートの魅力だと思います。

(文・写真=安藤智郎 Text by Tomoro Ando)

【しおで・あさみ】

愛媛県生まれ

2016年 「Phase Transition – Existence of ON and OFF」gallery2 (バングラデシュ・ダッカ)

2017年 「東京藝術大学修了展」杜賞・帝京大学買い上げ賞

2017年 NAU美術連立展奨励賞

個展など

2017年 「シオデノミ4」Gallery b. Tokyo(東京 京橋)

2019年 「ある部屋」 奥野ビル306プロジェクト (東京 銀座)

2019年 「中之条ビエンナーレ」五反田学校 (群馬 中之条町)

2019年 株式会社モリモト(コーポレートコレクション)

2018年,2021年,2022年 「アートフェア東京2022」東京国際フォーラム (東京 有楽町)

2023年 「ARTISTS’ FAIR KYOTO」京都文化博物館(京都 中京区)

2023年現在、東京藝大大学院美術研究科博士後期課程在籍中

Instagram「asami shiode」

素材

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする