人の数だけアートがある! 芸術に対する思いは人それぞれ。藝大アートプラザでは、アートとは何かをさまざまなアーティストたちに尋ねることで、まだ見ぬアートのあり方を探っていきます。

今回お話を伺うのは、東京藝術大学美術学部 取手工芸テクニカルインストラクターの下城爽(あきら)さん(写真)。茨城県取手市にある東京藝術大学取手キャンパスを拠点に、取手の窯、取手の土にこだわった作陶を続けています。取手キャンパスで自ら制作した窯を見せていただきながら、お話をうかがいました。

コロナ禍の孤独の中で

―― 作陶に用いる土だけでなく、窯を築くための土も取手キャンパスで調達し、周辺の間伐材や廃材を使って、取手で作品を焼き上げているそうですね。

下城:東京藝大は陶芸を学べる学校としては非常に珍しく、築窯実習という授業があります。成形・焼成だけでなく、窯をつくるというところから陶芸を学べるんです。毎年新入生は先輩のつくった窯を丁寧に解体し、同じレンガを使って窯を築きます。窯のどの部分で薪を焚き、窯の中をどのように炎が進んでいくか、熱がどう伝わり、温度によって焼成にどんな差が出るかなどを学ぶ授業です。

自分は5年ほど前に取手キャンパスに移ってきて、いまそうした授業のテクニカルインストラクターをしているのですが、移ってきた当時は現在ほど明確なコンセプトを持っていたわけではありませんでした。ただ、当時はコロナ禍の真っただ中ですべてが止まってしまった状況で、家にこもっていたら体調を崩してしまって。それで陶芸実習を行う取手キャンパスの森のような一角で、一人で土を掘り始めたんです。

取手キャンパスの一部で粘土が採れるということは、藝大の教授で陶芸家でもある三上亮先生から聞いていたので、「粘土があるなら、焼くしかないでしょ」みたいな気持ちで始めました。

取手キャンパスやその周辺の間伐材を使うという点も、コロナ禍で物流が止まった影響で「海外から輸入している薪が届かず、薪窯が焚けない」という話を大学内で聞いたことがきっかけでした。改修工事などのために切り倒した木があるのに、それはそのまま捨てている一方で、窯は輸入した材木で焚いている。

目の前にあるものを使えばいいじゃないかと感じたことを覚えています。こう見えてあまりアウトドア派ではないのですが、以前に父が山や海に連れて行ってくれたときにその場所のものを採って食べるような経験をさせてくれたことも影響しているかもしれません。それを徹底してやってみたという感じかもしれません。

取手ブレンドは配合が難しい

―― 取手の土にはどんな特徴があるのでしょう?

下城:取手校地は広大なので、場所によって異なる種類があります。いま立っている築窯実習を行うエリア周辺は、利根川が近くを流れている影響か、砂けを多く含んだ感じで多少ザラザラしており、ろくろでは伸ばしにくい特徴があります。

逆にキャンパスの北側、美術館側を工事したときに出た土は非常に粘度が高くて整形しやすいのですが、乾燥時の収縮率が非常に高くて2~3割は縮みますね。ですので、そのまま使うとほぼ確実に割れてしまいます。

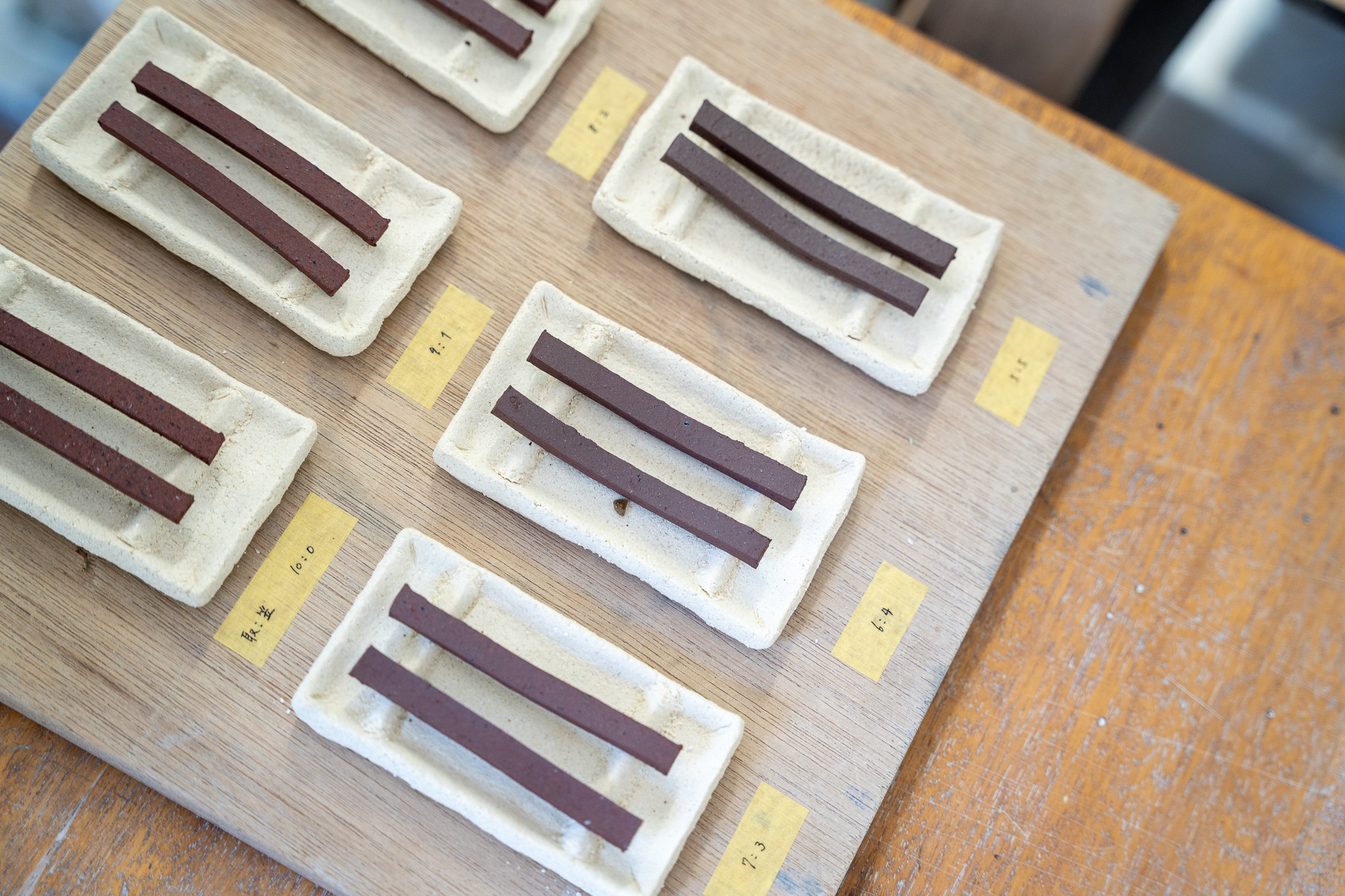

今は、この取手の粘土質にどのような土を混ぜれば作品づくりに最適かをいろいろと実験しながら探っています。

―― 藝大アートプラザのショップエリア「LIFE WITH ART」にも、取手で制作した急須を出品してくれていますね。あの作品はどのような配合なのですか。

下城:取手の粘土に「荒木田土(あらきだつち)」というのを混ぜています。東京の今戸焼や大相撲の土俵などにも使われている土で、三上先生が以前、藝大上野キャンパスに最も近い場所で採れる土で作陶に挑戦するということで集めたものが今は取手キャンパスにあり、「遊んでみろ」と言ってもらったので使わせてもらいました。

荒木田土は単体で使うと柔らかすぎるところがあって、ややもろい土ですが、低温度帯での焼成に適しています。伸びにくく、ろくろで立ち上がりにくい荒木田土と、ものすごく伸びが良い取手の土とを混ぜたところ、互いの欠点を補うかたちでうまいこと焼けたんです。巡り合わせですね。

崩壊直前の温度で焼き上げる

―― 薪窯での焼成も取手で行うことにこだわっているそうですね。

下城:はい、自分の窯は、研究のために築窯実習エリアの近くに作らせてもらったものを使っています。取手の土でブロックをつくり、それを組み上げてつくったオリジナルの穴窯です。窯詰めのときも這って入るくらい小さい窯ですが、これだと自分一人でも焚けるので、主な作品はここで焼いたものです。

―― 窯も取手の土でつくるというのは、徹底していますね。

下城:そうですね。でもまだこの窯は安定しきっていない部分があって、前回は釉薬を溶かすような高温度帯を狙って焼いたのですが、その時に窯の中腹あたりの天井が少し崩落してしまいました。この窯の構造がよくなかったのか、土に原因があるのかといったことを含めて研究の最中で、なんとか崩さずに焚ききるように試行錯誤しています。温度計は使わないので感覚的なものですが、1250度くらいまでは耐えられるように思います。ただ、1270~1280度くらいになってくると窯へのダメージが大きいようです。

藝大食堂で、いつか。

―― 下城さんはどのようにして陶芸に出会ったのでしょう?

下城:東京藝大に入ってからですね。それもあまり明確な理由というのはなかったのですが、土を触る感覚が好きで。何より、土でなにかの形を作って焼くという行為は、人間が発明してきた技術の中でもかなり原始的なもののように思うんです。そういう直感的な制作というのが、自分は好きなのだと思います。自分は、自分のやっていることを「やきもの」と呼びたいんです。読んで字のごとく「焼いた物」であるということが一番重要で面白い部分だと思っているので、「陶芸」よりもしっくりくるんですよね。

今は作品づくりに明確な目標を持っていまして、取手キャンパスの中にある「藝大食堂」で自分の器を使ってもらうというのが大目標です。簡単に聞こえるんですが、滑らかな表面で扱いやすく、食洗機でも洗える丈夫さがあり、量産ができないといけない。現状の土ではまだそのレベルには達していないので、今は、取手の土に同じ茨城県の笠間長石(かさまちょうせき)を混ぜてみたりして、研究を重ねています。

―― 取手へのこだわりがよくわかりました。

下城:ありがとうございます(笑)。本当は信楽や備前などに行って勉強したいとも思うんですが、やっぱりインドア派なんですよね。「取手」という場所に引きこもってばかりいる状態です。

でも自分としては、まったく知らない土地で、その土地の土や木を使って作品をつくるということに面白さを感じるので、いずれはまったく違う場所に移ってもいいなと思ったりもします。ここは藝大取手キャンパスという教育の場なので、自分が取手で見つけたことや発見したことを、次に学ぶ人たちにいずれバトンタッチしていければと思っています。

【下城爽(しもじょう あきら)】

1997年生まれ。藝大大学院美術研究科を経て、現在は茨城県の取手キャンパスでテクニカルインストラクターを務める。作陶には取手校地で取れる土にこだわり、同地の土で築いた薪窯で、取手の間伐材や廃材を使って、自ら焼き上げている。薪窯を用いる理由は、「コントロールできない部分があり、稀に化け物みたいなものが出てくる」こと。予測不可能な部分を含めて自分の「焼き物」だと語る。(LIFE WITH ART作品キャプションより)

(Photo by Tomoro Ando / 安藤智郎)

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする