明治期に活躍した作曲家、瀧廉太郎(たきれんたろう)。

私たちが子どもの頃に親しんだ「お正月」などの唱歌や、「荒城の月」、「花」といった名曲を遺した作曲家です。

わずか23年10か月という短い生涯の中で、東京音楽学校(現・東京藝術大学)で学び、日本における西洋音楽の普及や音楽教育に大きな役割を果たしました。

今回は、瀧廉太郎の生涯とその功績をたどってみたいと思います(一般的に「滝」と表記されることが多いですが、ここでは戸籍のとおり「瀧」とします)。

瀧廉太郎の生涯と代表作

まずはその生い立ちから見ていきましょう。

生い立ちと音楽との出会い

瀧廉太郎は、1879(明治12)年8月24日、父・吉弘、母・正子のもと東京市芝区南佐久間町(東京都港区西新橋)に長男として生まれました。

父は九州の日出藩(大分県速見郡日出町)の家老でしたが、明治新政府の要人である大久保利通や伊藤博文らの側近として働いた上級官吏でした。

廉太郎が生まれて三年後の1882(明治15)年、内務省勤務をはずれて転任のため横浜、富山、東京、大分と転居を重ね、1891(明治24)年12月に一家全員で大分県の竹田市へ移ります。

この時、廉太郎は11歳。父が郡長だったので、かつて武家屋敷だった郡長官舎が住居でした。広い敷地に重厚な門と土塀がめぐらされたその屋敷で廉太郎も暮らしました。

学校の裏にある岡城跡は、廉太郎にとって石垣に座って尺八を吹いたりして遊んだ思い出の場所だったといいます。

廉太郎は、背が高くて色白で、上品な雰囲気のある都会的な少年でした。

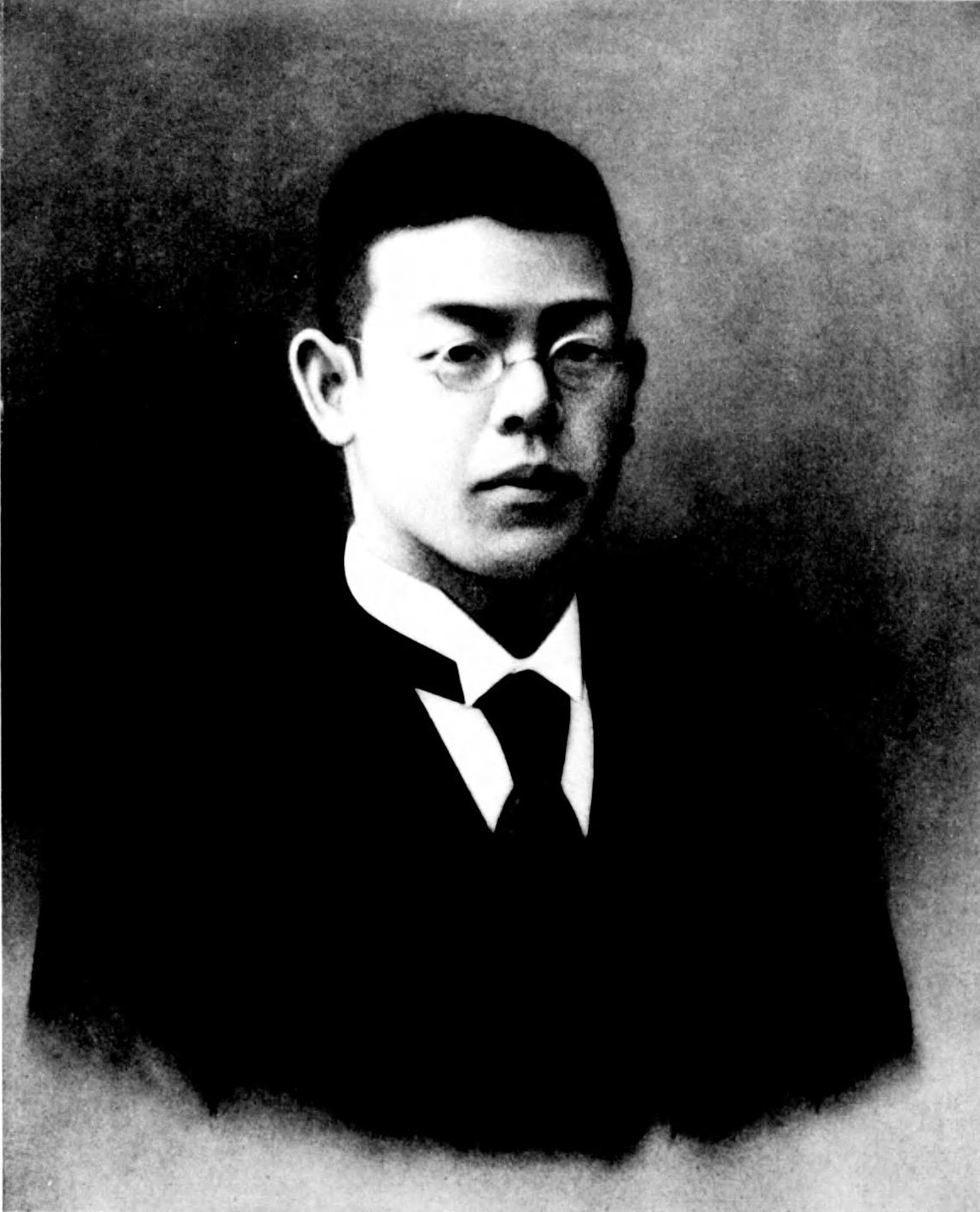

記憶力に優れ図画が得意。近視が強く、めがねをかけた顔を机にすりつけるようにして勉強していたそうです。

一家が横浜に住んでいた頃、廉太郎の二人の姉たちは外国人の家で洋裁や編み物を習っていました。

そこで日本ではまだ珍しかったバイオリンや手風琴(=アコーディオン)といった西洋の楽器と出会います。裕福だった瀧家では姉たちに西洋楽器を習わせ、廉太郎は姉たちが演奏する西洋音楽を聴きながら育ちました。

廉太郎が後にピアノの名手となり、数々の名曲を作曲するようになったのは、こうした幼少期の経験の影響が大きかったといえそうです。

また、竹田の高等小学校で最高学年になった年、風琴(=オルガン)が弾ける先生が赴任して廉太郎の担任になります。

以前からアコーディオンを弾いていた廉太郎は鍵盤がわかり楽譜も読めたので、先生に頼んでそれまで弾く人がいなかったオルガンを弾かせてもらい、たちまち先生よりも上手に弾けるようになったのだとか。

廉太郎は音楽家になりたいと周囲に話していましたが、父には反対されていました。当時は西洋音楽は女性の趣味という風潮もあったようです。

しかし、天長節(=明治天皇の誕生日)の祝典に郡長として参列した父が、学校を代表してオルガンを弾く廉太郎の演奏を聴いて音楽の才能があることを認めます。

父は廉太郎に東京に出て音楽学校を受けることを勧めてくれたのでした。

東京音楽学校入学

東京音楽学校は、廉太郎が生まれた1879(明治12)年10月に設置された「音楽取調掛」に始まります。

責任者は東京師範学校校長の伊沢修二で、伊沢はアメリカに留学して欧米の学校には「音楽」という学課のあることを知り、音楽教育の必要性を文部省に提言しました。

1880(明治13)年3月にはアメリカから音楽教育家のメーソンを招き、日本に学校音楽を根づかせるため、日本人の指導者の養成が始まります。

「音楽取調掛」は1887(明治20)年10月に「東京音楽学校」になりました。

14歳の廉太郎が上京したのは1894(明治27)年5月のこと。

従兄で、義理の兄(廉太郎が生まれるまで瀧家には男子がいなかったため、父の兄の息子を養子にしていた)であった瀧大吉の家に居候して、この年の9月に音楽学校の入学試験を受けます。

15歳という最年少で予科に合格した廉太郎は、翌年には本科専修部1年に進みました。

学生生活と作曲家デビュー

音楽学校で勉学に励むいっぽう、廉太郎は友人たちとスポーツなども楽しんでいたようです。

眼鏡をかけた写真の繊細な雰囲気からあまり想像できないかもしれませんが、廉太郎は運動神経がよく、スポーツはかなり得意だったそうです。西洋から入ってきたばかりのスポーツ、テニスのコートが音楽学校の裏庭に作られ、廉太郎は学校内のテニスチームのホープだったとか。

廉太郎は1897(明治30)年、専修部2年に進級し、作曲とともに作歌の勉強もしていました。

この時の習作として作詞の「砧(きぬた)」、作曲の「日本男児」が雑誌『おむがく(おんがく)』に掲載されています。

しかしこの頃、廉太郎は体調不良を感じ始めます。脚気と診断されて夏休みに大分の竹田に帰省して保養することにしました。同じ頃に「散歩」を作曲し発表しています。

体調は回復し、翌年に主専攻を洋琴(=ピアノ)として音楽学校本科専修部を首席で卒業。卒業式では卒業生7名の総代として謝辞を朗読し、卒業演奏会ではピアノの独奏をしました。

1898(明治31)年9月、19歳になった廉太郎は音楽学校の研究科へ進学してロシア人のケーベルにピアノと作曲を学び、翌年には音楽学校の嘱託となって授業補助を担うようになります。

念願のドイツ留学

1899(明治32)年の4月、音楽学校は高等師範学校から独立して「東京音楽学校」という専門学校になります。

学校では西洋への音楽留学生の派遣を検討し、文部省に申請しました。

学校独立第一回留学生に決まったのは幸田幸、日本で最初の音楽留学生であった幸田延教授の妹でした。廉太郎の親しい先輩でもあり、やむをえないことでしたがますます留学したいという思いは募ったことでしょう。

一日も早く留学したいと思っていた廉太郎ですが、留学の前年の1900(明治33)年、近代日本で初めて作曲されたピアノ曲である「メヌエット」、また「荒城の月」、「箱根八里」、「花」、「鳩ぽっぽ」、「お正月」といった現在も愛唱されている名曲の数々が集中して生まれています。

天才作曲家、瀧廉太郎の才能がほとばしるように発揮された一年といえるかもしれません。

ついに憧れの海外留学が叶ったのは廉太郎が21歳の時でした。

ピアノ及び作曲研究のため3年間のドイツ留学を命ぜられ、意気揚々と横浜港を出航したのは1901(明治34)年4月のこと。

留学先のドイツでは、ベルリンから音楽の街、ライプツィヒに移ります。作曲家のメンデルスゾーンが設立したライプツィヒ王立音楽学院に入るべく、ドイツ人教師にドイツ語を学び、ピアノ教師のレッスンを受けて受験に備えました。

この街は、音楽ではバッハやメンデルスゾーン、シューマンらが活躍したところで、森鴎外もライプツィヒ大学で軍事医学を学んでいます。廉太郎が来た頃は日本人留学生が14,5人いて、彼らと交流しました。

1901(明治34)年10月1日、ライプツィヒ王立音楽学院の入学試験を受けて合格した廉太郎はさっそく翌日から通い始め、特に実技の勉強では手ごたえを感じていました。

校外での音楽会やオペラにも出かけていき、ドイツの優れた音楽家たちの演奏や本場のオペラの迫力に圧倒されたといいます。

病気による帰国

充実した留学生活が順調に送れると思っていた矢先の11月末、廉太郎はオペラ劇場にビゼー作の「カルメン」を観に行き、風邪をひいてしまい、さらに肺炎になってしまいました。

留学生仲間に付き添われて病院に入院し、すぐには退院できそうにないので音楽院は翌年の3月まで休学します。6月頃になると小康を取り戻しますが、廉太郎の病気は当時、死病と恐れられた肺結核のようだとわかりました。

40日前後の船旅に耐えなければならないため今のうちに日本に帰らせたほうがよいという周囲の判断により、廉太郎は8月にドイツを後にします。

3年間の留学のはずが、わずか1年数か月、しかも念願の音楽学院に通ったのはたった1か月と3週間あまりでした。

イギリスや香港などを経由して、廉太郎が乗る船が日本の神戸港へ着いたのは10月15日の朝のことでした。

早すぎた死

帰国した廉太郎は瀧大吉の東京の家でしばらく過ごし、「水のゆくえ」、「別れの曲」を作曲しています。

それからまもなく大吉が脳溢血で急死してしまい、病気の廉太郎は大吉の葬儀も行われないうちに大分の両親のもとに帰りました。

両親の住まいは当時、稲荷町(現在の大分市府内町)にありました。4年ぶりに会う両親は廉太郎のやつれて衰弱した姿に心を痛めるのでした。

波乱の年が暮れ、1903(明治36)年の正月を家族そろって迎えた廉太郎は「荒磯」、「憾(うらみ)」などを作曲。

同年の6月29日の夕方、24年に満たない短い生涯を閉じました。

廉太郎の最後の曲となった「憾」は「心残りに思うこと」という意味ですが、「恨み」に近いような激しさを持った曲だといわれます。もっと長く生きて活躍したかったという廉太郎の無念さを思うと胸が痛みます。

しかし、廉太郎が作曲した名曲の数々はこれからも私たちの心に深く刻まれ、歌い継がれていくことでしょう。

参考

・大分県竹田市webページ

・ひじまち観光情報公式サイト

・滝廉太郎ものがたり(銀の鈴社)

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする