「日本美術の父」として知られる岡倉天心も、その人生は極めて破天荒なものであった。

これは天心が大学の卒業を控えていた時のこと。当初、英語で書き進めていた卒論のテーマは『国家論』。ところが、妊娠中でヒステリー気味であった妻の基子に卒論を燃やされてしまったのだ。

提出期限まで2週間が迫るなか、新たにテーマを変えて『美術論』を英語で書き始めた天心は、卒論の〆切に何とか間に合い、無事に大学を卒業。(ただし、卒業の成績はビリから2位と散々であったようだが……)。

天心といえば、美術家であるとともに、『東洋の理想』や『茶の本』を英語で著したことから、新渡戸稲造や内村鑑三に並ぶ英語三大名人としても認識されている。天心自身にも英語や美術の才能は多少なりともあったのだろうが、もしあの時、妻に論文が燃やされていなかったら、英語学者である弟の岡倉由三郎(おかくらよしさぶろう)による支えがなかったら、美術家としての天心が生まれることはなかったかもしれない。

人生最大の不倫スキャンダルが四角関係に発展!?その結末とは

大学を卒業後、美術家として順風満帆な生活を送っていた天心に、第二の転機が訪れる。なんと不倫スキャンダルに巻き込まれてしまったのだ。上司の妻である九鬼初子(くきはつこ)との関係が表沙汰になり、東京美術学校(現在の東京藝術大学美術学部)の校長および、帝国博物館理事兼美術部長の座を退く破目になろうとは思いもよらなかったであろう。

不倫騒動をめぐっては、黒田清輝らが教授に就任後、日本美術の特性を活かしつつ新時代に適応した美術を創出しようとする天心と、西洋式の教育の導入に積極的な指導者との間に軋轢(あつれき)が生じたことが事の発端であった。初子の夫である九鬼隆一(くきりゅういち)が帝国博物館館長の更迭の腹いせに、当時図案科教師を務めていた福地復一(ふくちふくいち)と結託し、怪文書をもって天心を追い込んだとも言われているが……。

ちなみに、天心と初子は東京美術学校を開校以前にすでに知り合っていたのだとか。明治20(1887)年10月、欧米での美術視察を終えた天心はワシントンに滞在していた初子と合流し、日本に帰国する道中の船旅で深い仲となったようだ。

岡倉兄弟は恋敵!?それとも……

さらに、由三郎が残した書簡を読み解くなかで、初子との三角関係ならぬ四角関係をほのめかす驚くべき事実が明らかに。というのも、天心が愛した初子は由三郎にとっても忘れられない特別な人であったのだ。由三郎は『研究社文学叢書』シリーズの出版に際し、第1巻の『New Arabian Nights』の「The Harvard Pen」と題した序文において、初子への思いをこう綴っている。

思い出せば古い事で御座いますが、初めてお目にかゝつたのは明治の二十一年の七月十六日のこと、箱根の本宿の御避暑先で御座いました。その以前数年来兄の口からは度々、兄の家に時々訪ねて見えて盛んに画論に耽られた芳崖老人の口からもをりをりは、御噂を余所ながら承って、崇高な御人柄を敬ひ慕ふ念は、若い感じの強い心の底に次第に湧いて来たので、いつか一度御目どほりがして見たいと存じてゐたので御座いましたが、その年来の念願が、はからずも自分が文科大学の片隅に身を置いた第一年満了の夏に叶つた、その時の私の胸が如何に躍つたかは、或は遂に御承知なくて終つたのかも知れません。(中略)私は寔につまらぬ弱い人間で御座います。しかし若しその中に一つでも善い所があるとすれば、それは主として御慈愛の賜として呼び醒されたもので御座います。あの頃私があなたにお目に係らなかつたとすると、今日の私はどんな者に成つてゐたかわかりません。もつともつと心のすさんだ人間に成りさがつてゐたので御座いませう。

(清水恵美子著『洋々無限:岡倉天心・覚三と由三郎』里文出版)

由三郎は『研究社文学叢書』の出版に際し、初子から貰った金のペン先をお守り代わりにしており、それをお気に入りのペン軸に付けては執筆に取り掛かったのだとか。由三郎からすれば、初子は恋人というより、もはや母や姉のような存在であったようで……。初子への憧憬や尊敬、感謝、慈愛の思いを胸に、初子との思い出に浸りながら、またある時は初子と二人三脚で取り組んでいるという妄想に耽(ふけ)りながら、いわゆる恋の力で難を乗り切ったようだ。

天心と由三郎は物心がつく前に実の母親を亡くしている。後妻が迎い入れられたものの、母性愛に飢えていたようだ。幼少期に失った母親への思いを初子に重ねた彼らは、実母への慈愛の情熱を初子に求めた。由三郎は他界した兄を回顧しながら、初子との思い出についてこう振り返っている。

慈母に向つて我々兄弟の影慕は、一切の女人の中に、我々兄弟が有ると信じて止まない、慈愛の情熱を、絶えず求めしめ、その情熱の抱合される女人の肉体が、清らかに若く美しい時、その信念が、更にその深甚に、我々兄弟の胸に湧き立つのであつたのではないかと云う気が、自分にはせられてならぬ。

嶋中雄作編『回顧五十年:中央公論社創立五十周年記念』昭和10年

天心は初子と一夜を過ごしたあの日以来、二度と彼女に会うことはなかった。とはいえ、気持ちの面では完全に断ち切れたわけではなく、多かれ少なかれ引きずっていたのではないだろうか。以下の『茶の本』の「花」の章の一節にある花には初子が暗示されているようにも思われる。

Sad as it is, we cannnot conceal the fact that in spite of our companionship with flowers we have not risen very far above the brute. Scratch the sheepskin and the wolf within us will soon show his teeth. It has been said that man at ten is an animal, at twenty a lunatic, at thirty a failure, at forty a fraud, and at fifty a criminal. Perhap he becames a criminal because he has never ceased to be an animal. Nothing is real to us but hunger, nothing sacred except our own desires.

日本語訳:悲しいことに、我々は花と交わっても、獣的な部分から抜け切れていないという事実を隠すことができない。皮を剥げば、我々の内に潜む狼がたちまち牙をむくだろう。人間は10で動物、20で狂人、30で失意の人、40で詐欺師、50で罪人となると言われていた。人間は動物になるのを思いとどまったことがなく、それゆえ罪人なのである。我々の目の前の現実には飢えのほかに何もなく、また自分の欲望のほかに神聖なものは何もない。

少なくとも天心と由三郎にとって、初子は単なる恋人ではなかった。彼らにとって初子が“特別な人”であったのは間違いないが、由三郎は「僕が今日まで他の人から受けた感化は、素より多種多様で、それをいちいち挙げて言ふことは不可能であるが、その中で、特に強大な力を及ぼした存在としては、次兄の天心、星崎はつ子(※)、それから王堂チヤムブレン氏である」と述べている。由三郎にとって初子は大切な人であるけれども、兄はそれ以上の存在であり、尊敬する兄にとっての大切な人を奪うという発想には至らなかった。それゆえ、留学前に入院中の初子と会ったきり、帰国後も再会することはなかったそうだ。

※九鬼初子の旧姓。

由三郎は英語学者であると同時に、画家というもうひとつの顔を持ち、数多くの画家に師事した。そんな由三郎は生涯を通じて兄の引き立て役として、日本語や英語の語法、語源、日本文化、国内外の美術などに関する知識や経験を共有しながら、美術家として精進する兄を支え続けた。天心が他界後もその思いを引き継ぎ、アメリカのトレド美術館で日本画展を開催時には日本の現代美術を紹介・宣伝するための委員を引き受けるなど、国内外の美術界に寄与した。

兄は美術の道へ、弟は英語学者に

NHK英語講座といえば、タレントの関根麻里さんをはじめ、英語が堪能な著名人が講師に起用されており、ジョークやネイティブとの楽しいやりとりのなかで英語を学べる場のひとつとなっている。ところで、ラジオ講座が始まったばかりの大正14(1925)年7月はどのようなものであったのか想像できるだろうか。

ちなみに、初代講師に招かれたのがこの由三郎。その後、12年にわたり英語講師を担当した由三郎は、巧みな話し方でリスナーの人気を集めた。

最終的に美術家として精進した天心に対し、英語学者の道へと進んだ由三郎。とはいえ、東京帝国大学時代に師事した言語学者のチェンバレンの影響もあり、当初の専門分野は朝鮮語と日本語教育であった。その他には、言語学者としてアイヌ語や琉球語、フランス語、ドイツ語にも興味を持ったようだ。

そして、漢城(かんじょう/現在の韓国ソウル特別市)に朝鮮初の日本語学校「官立日語学堂」が設立されて間もない頃、日本語教師として招聘(しょうへい)された由三郎は、朝鮮半島における最初期の日本語教育に寄与した。当時は朝鮮が日本統治下に置かれておらず、また由三郎自身もハングルへの造詣があったことから、原則として朝鮮語と日本語で授業を展開した。由三郎の教え方はきちんとした教授法に基づいたものであったため、生徒のほとんどはわずか3ヶ月で日本語をマスター。教師としての力量が認められた由三郎は、日語学堂での2年間にわたる教師生活を経て、明治29(1896)年、当時のソウル大学の日本語学校の校長に就任した。

由三郎が朝鮮での日本語教育において特に重視したのが、日本語と外国語を徹底的に比較する目を持つこと、1語1語の単語の意味に囚われることなく、全体の意味を理解することの2点であった。言葉の意味を究めることが主眼に置かれたため、由三郎の関心は言語にとどまらず、言語の内奥にある哲学や思想、さらには日本人の精神性にも及んだ。

『東洋の理想』や『茶の本』といった天心の著書に目を向けると、東洋および西洋に対する視座が顕著である。日本語と諸外国語を比較する目に長けていた弟との交渉の中でヒントを得たところが大きいのではないだろうか。

シェイクスピアの作品を『源氏物語』に見立てる

幕末のペリー来航後、庶民の間でも英語ブームが巻き起こり、各出版社から次々と英語教材が刊行されるなかで、具体的な学習法としては英語を直訳で解釈する方法が概ね主流を占めていた。その風潮に異を唱えたのが由三郎であった。例えば以下の英文を見てみよう。

He went to Yokohama.

当時は一語一語に対して忠実な「彼は横浜にまで行きし」という直訳をとるのが一般的であった。それに対し、意訳を重視した由三郎は「彼(あ)の人は横浜に行きました」が適切であるとし、「直訳は百害あって一利なし」という見解を示した。

こうした反直訳主義は、由三郎が手がけたさまざまな翻訳作品にも如実に表れた。例として、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇『The Taming of the Shrew(日本語訳:じゃじゃ馬ならし)』の序幕の翻訳を取り上げるとしよう。

当時はその作品のタイトルに対して「悍婦(かんぷ)ならし」や「最愛の妻」、「どちらが夢だ」と翻訳されることが多かった。「これを悍婦ならしと翻訳するのだけは嫌だ」と言わんばかりに、「盤陀付鑄掛大名(はんだづけいかけだいみょう)」というたいそう派手な翻訳を当てたのが由三郎であった。

『じゃじゃ馬ならし』は、鑄掛屋のクリストファー・スライが酔いつぶれて寝ていたところ、通りかかった領主が屋敷に連れて帰り、豪華な衣装を着させてベッドの上に寝かせ、目が覚めると大名になっていたという話から始まる。つまり、その話の内容に基づいて付けられた日本語タイトルが『盤陀付鑄掛大名』であったというわけだ。

もちろん、由三郎の手法はタイトルだけなく、中身にも凝らされた。翻訳版の『盤陀付鑄掛大名』では、ストーリーの舞台が完全に日本に置き換えられている。

例えば、シェイクスピアの原作にはローマ帝国の詩人オウィディウスの『変身物語』の一節が引用されている。その一節とは「ユピテルとイオ」というギリシャ神話にも登場する物語であるが、ユピテルとイオとの関係と言っても日本の読者にはピンと来ない。ユピテルに凌辱されるイオを、六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ)に苦しめられる光源氏の正妻「葵の上」と見立てた由三郎は、イオを「葵の上」と翻訳した。

愛に溺れた美女・六条御息所の苦しみとは。生霊として彷徨い出るまでの葛藤

茶の文化をシェイクスピアに見立てる

由三郎がとった同様の見立ての手法は、天心の代表作である『茶の本』でも観察され得る。ここで、『茶の本』において使用される英語に目を向けてみよう。どうやら茶道には似つかわしくないワードが使われてるようだ。

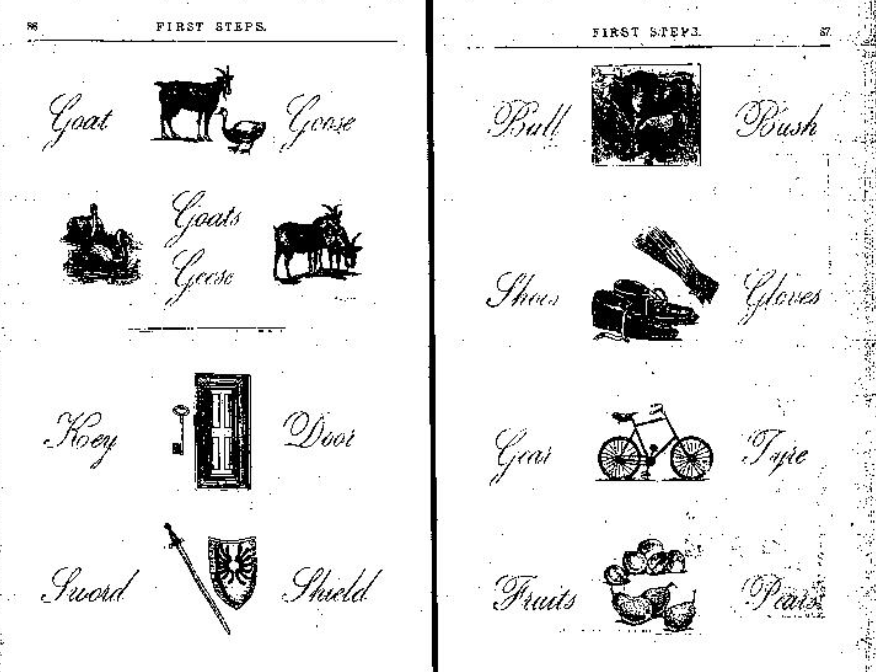

chide(叱る)、conceive(妊娠する)、conscience(良心)、corruption(腐敗)、coward(臆病者)、crimes(犯罪)、cruel(残酷な)、cup(酒杯)、dagger(短剣)、death(死)、dangerous(危険な)、divine(神々しい)(※)、dust(塵)、ecstasy(狂喜)、eternity(永遠)、farewell(別れ)、fate(運命)、fetters(足やくるぶしに装着する拘束具)、firmament(天空)、garland(花輪)、garments(衣装)、ghost(幽霊)、guilt(罪悪感)、heaven(天国)、impart(伝える)、master(~を抑える、こらえる)、noble(高貴な)、noisy(騒々しい)、sword(剣)、vacancy(空き屋)

※原作では、名詞のdivinity(神々しさ)が用いられている。

これらはシェイクスピアの『ハムレット』にも登場する重要ワードである。例えば『ハムレット』では、主人公のハムレットを毒殺する時などにたびたび「cup(酒杯)」が登場する。一方の『茶の本』では「cup」は茶碗を表す語として用いられている。以下は『茶の本』の第1章の一節である。

What a tempest in a tea-cup! He will say. But when we consider how small after all the cup of human enjoyment is, how soon overflowed with tears,

日本語訳:部外者は「一杯の茶碗で何たる大騒ぎ!」と言うであろう。しかし、人間享楽の茶碗は所詮ちっぽけなもので、涙でたちまち一杯になってしまうではないか。

さらに、第6章の「花」の一節を見てみよう。

“Farewell, O Spring! We are on to Eternity.”

日本語訳:「さらば春よ。我らは永遠に旅立つ」

ここでは、常に死と隣り合わせにあり、「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」という名言を放ったハムレットを象徴するワードである「Farewell」が用いられている。そして、この一文はハムレットの死になぞらえ、茶の匠である千利休やその弟子たちの切腹を暗示している。次章は茶匠と弟子たちの別れの話であるので、この章の終わりにあえてこの語を挿入することには大きな意味がある。

こうして、『ハムレット』で使用されている英単語を『茶の本』でも多用することで、「シェイクスピア=茶」という見立てのスキーマが幾重にも蓄積されたプロットが作り上げられる。それには英米の読者が『茶の本』を読解する際に、ストーリーの舞台をイギリスに置き換えて、日本の茶に対する理解を深めるうえでの“仕掛け”が施されている。

『茶の本』と類似の本に、中国の唐代の文筆家、陸羽(りくう)によって書かれた『茶経(ちゃけい)』がある。茶樹、お茶を立てる道具、茶の飲み方、茶の産地など、お茶に関する知識を網羅しており、天心自身も陸羽を「茶道の鼻祖」と崇めるほどに影響を受けていたのだとか。一方で、自身の著作が『茶経』の英訳に終わるようなことだけは避けたいという思惑があったようで、『茶経』との差別化のためにとった手段が「シェイクスピア=茶」という見立ての構造であったのではないだろうか。

『茶の本』がヒットしたワケとは

イギリス人は1日に5~6杯の紅茶を飲むと言われており、茶の文化はイギリスにおいてもメジャーだ。その場合、「茶」は社交の場に必要不可欠なアイテムであり、日本の茶とは意味合いが異なる。以上のような見立てのスキーマを用いずに日本の茶を紹介したところで、英米人の間で誤解が生まれ、日本の茶を適切に理解してもらえない可能性が高いだろう。

英語圏の文化は「一に聖書、二にシェイクスピア」と言われており、聖書やシェイクスピアの作品を読み解くことで、英語や英米文化に関する深い理解が得られる。ここで、聖書は日本文化で言うところの仏教書のようなものであり、一方のシェイクスピアは文化論的に茶の湯と同じ立ち位置にある。

茶の文化を英米人に理解してもらうべく、シェイクスピアの引用を挿入し、茶の文化とシェイクスピアを同定したプロットに仕立て上げるという由三郎の目論みは功を奏した。こうして、『茶の本』は世界で幅広く受け入れられ、そして日本の茶の文化が海外に浸透するに至ったのだ。

おわりに

語学と芸術のスキルとの間には相関があり、例えば幼い頃に音楽に慣れ親しんだ人は英語の上達が早いとする旨の論文が数多く報告されている。かつて語学が堪能であった空海は、最終的に曼荼羅という一種の芸術を表現した。天心は弟にしごかれながら英語を学び、英語三大名人のひとりに数えられるほどの表現力が鍛えられたからこそ、美術家として躍進できたのではないだろうか。

(参考文献)

『洋々無限:岡倉天心・覚三と由三郎』清水恵美子 里文出版 2017年

『名著に学ぶ これからの英語教育と教授法』中村捷 開拓社 2016年

『韓国開化期における日本語教育に関する研究』黄雲 麗澤大学博士論文 2016年

「岡倉由三郎の英文学研究とその 「教育的」 背景」内丸公平『桐朋学園大学研究紀要39』2013年

「オレンドルフ教授法の受容の考察-井上勤と岡倉由三郎の受容を中心に-」金沢朱美『目白大学人文学研究第3号』2006年

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする