いつの時代も、医学や解剖学の進歩の後には文化の繁栄があった。

今から約2400年前、古代ギリシャで自然科学的手法が探究されるなかで、ヒポクラテスが医学の父として崇められた後、アレキサンドロス大王の制覇をもってエジプト文明が開化した。

『解体新書』の原書である『ターヘル・アナトミア』が出回っていた頃は、まさに解剖学が隆盛した時代だ。あの西洋絵画の巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチも人体解剖図から遠近法や陰影法などの手法を学び、ヨーロッパのルネサンスを代表する画家となった。ついにはルネサンスは最盛期を迎えた。

そして、同じ過程を辿ったのが、葛飾北斎や歌川広重に代表される江戸時代後期の浮世絵文化だ。

『解体新書』で浮世絵革命!

西洋の科学技術や知識の重要性を認識していた8代将軍の徳川吉宗の時代には、西洋の書籍の輸入の一部が解禁となり、特に医学や本草学、天文・地理学分野で蘭学が勃興。その流れを汲み、蘭方医の杉田玄白(すぎたげんぱく)や前野良沢(まえのりょうたく)の間では『解体新書』の翻訳プロジェクトが開始された。『解体新書』からは「解剖」という医学史を揺るがす新たな概念が生まれ、近代医学の発展の支えにもなった。

もちろん、『解体新書』が与えた影響は医学の進歩のみにとどまらなかった。蘭学の興隆とともに、江戸時代後期の経験主義的かつ実証主義的な文化が作り上げられ、美術手法にも革命がもたらされた。つまり、『解体新書』は北斎をはじめとする江戸後期の絵師に多大な影響を与えたのだ。

『解体新書』の挿絵を担当した秋田の絵師・小田野直武は、日本のレオナルド・ダ・ヴィンチだ!

ここで注目すべきは『解体新書』の挿絵である。その医学書から美術手法を学びながら挿絵を担当したのが玄白の友人であった小田野直武(おだのなおたけ)であり、まさに“日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ”を冠するに相応しい人物だ。

直武は秋田藩のお抱えの絵師であり、狩野派で大成した武田円碩(たけだえんせき)に師事。「花下美人図」などを手がけた直武の手法の中心には狩野派があったものの、その関心は狩野派にとどまらず、さまざまな画風に及んだ。25歳の時までは浮世絵風の絵を描いて生計を立てており、ごくごく普通の絵師に過ぎなかった。

そんな直武の人生をガラリと変えたのが、当時発明家として名声を上げていた平賀源内(ひらがげんない)。源内が秋田県北部に聳(そび)える阿仁銅山(あにどうざん)(※1)の視察のために、遥々讃岐の地から招聘(しょうへい)された折、直武が描いた屏風絵を一目見て、その才能を見出したそうだ。

その日を境に、源内のもとでの修行が始まった。そして、その一発目として出されたお題が、真上から見た鏡餅であった。

直武は幼少期から書画の教養を身に付けていた。わずか7歳にして「釈迦涅槃像図(しゃかねはんぞうず)」や「摩利支天像図(まりしてんぞうず)」を描き上げており、その画才ときたら目を見張るものがあった。ところが、直武が師匠である源内の前で実際に描いた絵は、盆であるのか、輪であるのか、判別がつきずらかったのだとか。

というのも、当時の東洋の書画の知識のみでは、このような球体ごときものを描くには限界があった。そんななか、蘭学にも詳しかった源内から教わったのが、西洋の陰影法に基づき物体の立体性を描き出す手法であった。

従来の方法では、まず四君子(竹、梅、蘭、菊)を習った後、運筆骨法に入るのが一般的であった。とにかく筆をどう運び、線を描くかが東洋の書画では重視されたわけであるが、そのようなやり方では自然そのものを描写することができない。

一方の西洋では線よりも色彩や明暗が重視される。特にろうそくや行燈(あんどん)の灯りなどを描写する場合には、この方法が有用であることを源内から教わった。すっかり西洋画の奥深さに見入ってしまった直武は源内の身辺に出入りし、輸入銅板画を模写しながら西洋画の画法を学んだ。それから6、7年の間に、花鳥画に始まり、花鳥山水画や日本風景画を手がけながら、洋風画の先駆者の一人として地位を確固たるものにしていった。この一連の流れのなかで、秋田蘭画(あきたらんが)という新たな一派が生まれるに至った。

さらに、源内の伝手で玄白と知り合った直武は、『解体新書』の原書に当たる『ターヘル・アナトミア』を含む、いくつかの解剖書の図を模写しながら、『解体新書』の挿絵を描き上げた。

直武は源内から教わった西洋画論に関する知識を、同じく秋田蘭画を代表する絵師である佐竹曙山(さたけしょざん)(※2)と共有した。曙山は漢学にも長けていたため、最終的に直武による助言を得ながら、唐代の絵画史家・張彦遠(ちょうげんえん)の伝統的な画論を踏襲した日本初の西洋画論を纏(まと)め上げた。

こうして、秋田蘭画は武人画から実景描写を伴う日本の風景画へと方向性を変えつつも、基本は伝統的な狩野派の画風に西洋画法がプラスされた漢洋折衷の画風を貫いた。

『解体新書』と「写真」の歴史

『解体新書』の翻訳作業を通じて、「神経」や「動脈」、「頭蓋骨」など、現代医学でもお馴染みの多くの医学用語が生み出された。一方、美術史上の成果物としての『解体新書』から誕生したのが、現代の私たちにもお馴染みの「写真」という概念だ。

「写真」そのものは中国由来の言葉であって、『解体新書』が登場する以前の日本にも存在していた。慶安3(1650)年12月26日付で徳川家光の動静を記録した江戸幕府の公式記録『大猷院殿御実紀(たいゆういんとのごじっき)』によると、以下の通り「写真」の用法が見られる。

餌指一人銀三枚下さる。又画工狩野探幽守信して。その鴨を写真せしめらる。

ここでは、「写真」は目の前にいる鴨をありのままに描き写す行為を示している。

そもそも写真の「真」は宇宙観や存在そのものを表しており、極めて東洋的な「気」とも密接に結びついている。

古代中国では、例えば東晋(とうしん)の画家・顧愷之(こがいし)は「精神を伝え、本当の姿を写し取るものは、まさに瞳の中にある」と述べているが、これが東洋の視点に基づいた「写真」の本質である。ここで言う「写真」のニュアンスは「迫真性」「伝神」に近い。

江戸の絵師のタブーを破った『解体新書』

直武も慣れ親しんだ江戸時代の狩野派を代表する絵師といえば、狩野探幽(かのうたんゆう)だ。粉本(ふんぽん)に対して見たままに描き写すという手法を積極的に取り入れた人物として知られる。ただし、当時は「ひたすら写生(※3)を好めば俗になる事多し」と考えられており、探幽が鳥の写生を行ったのもあくまで粉本のためであったようだ。

そんななか、日本の美術界のタブーに一石を投じたのが『解体新書』であった。玄白の後任として『解体新書』の翻訳を引き受けた大槻玄沢(おおつきげんたく)は、「カメラ・オブスクラ」に対する日本語訳を「寫真鏡(しゃしんきょう)」としたうえで、その意味を以下の通り定義した。

寫真鏡

問ていはく、箱の中に硝子乃鏡を仕かけ、山水人物をうつし画ける器、此方にて写真鏡と呼べるものあり。元と蛮製のよし、何といふものにや。答て曰、これは「どんくる、かあむる」といふ器なり。此方好事家も往々擬製するものあり。甚だ工夫したる器なり。実に写真鏡乃名、所を得たりといふべし。黄履荘が臨画鏡も此ものなるべし。松浦昇の論文「写真の概念と書画・浮世絵」

『解体新書』の登場とともに一新された「写真」は、古代中国から伝わる「写真」や「写生」とは意味合いが異なる。そこには「カメラ・オブスクラという科学的な機器や手法に則り解剖学的に観察し、より正確に迫真性を捉える行為」というニュアンスが含まれている。

北斎や広重などに見る浮世絵は、当時リアリスティックな絵として認識されていた。そのような認識が広まったのも、「科学的な機器や手法に則り解剖学的に観察し、より正確な迫真性を捉える」という『解体新書』から生まれた「写真」の概念が投影されているためではないだろうか。

『解体新書』から小田野直武、葛飾北斎へ

ここからは、例として以下の『北斎漫画』に描かれたクジャクを見てみよう。

以下はクジャクの実物写真である。

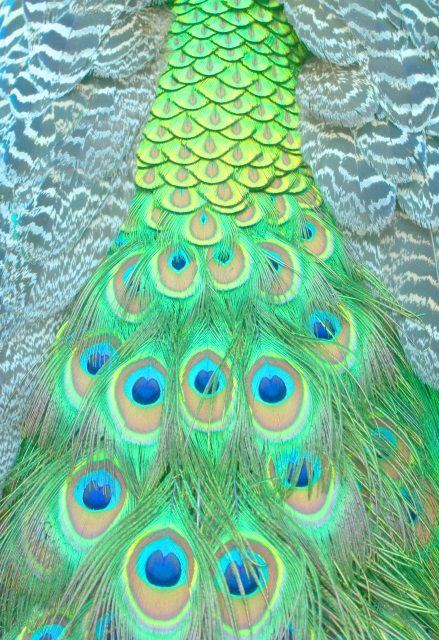

羽の部分を拡大するとこんな感じ。

クジャクといえば、大きくて鮮やかな羽が印象的であり、じっと凝視するとブルーの目玉模様が浮かび上がってくる。『北斎漫画』に描かれたものと比べてみると、羽の模様がなんだか違っている。『北斎漫画』では持ち前のユーモアセンスにより、やや滑稽に描かれている。

葛飾北斎には見えないものが「視えて」いた?占い・スピリチュアルの視点で天才絵師を解剖!

外貌に対する知覚行為のみによってモノの本質が決まるわけではないことを北斎は見抜いていた。そして、西洋の科学の視点でクジャクを観察する傍ら、中国由来の伝神にも重きを置き、その生意を写し取った。その手法が凝らされた上記の『北斎漫画』には、伝神と解剖的観察という「写真」に内在する2つの概念が投影されている。まさに東洋と西洋の融合こそが、北斎の浮世絵の真骨頂と言えるのではないだろうか。

おわりに

ところで、玄白らを筆頭とする『解体新書』の翻訳プロジェクトは辞書も文法もない状況下での着手であったため、その作業は難航したのだとか。

日本初の医学書じゃないってマジ?誤訳だらけの『解体新書』が支持され続ける理由を探ってみた

直武の挿絵技術は玄白の言語理解の面でも奏功し、写実的な図版が施されていたおかげで未知の外国語への理解が促された。翻訳作業も決して容易ではない状況のなかで、10年以上かかるとも言われていた翻訳を3年半でやり遂げることができた理由はここにありそうだ。

(参考文献)

『小田野直武と秋田蘭画』三輪英夫著 文化庁/東京国立博物館他監修 至文堂 1993年

『明治国家と近代美術-美の政治学-』佐藤道信 吉川弘文館 1999年

『風狂の空:平賀源内が愛した天才絵師』城野隆 祥伝社 2009年

「写真の概念と書画・浮世絵」松浦昇『LOOP映像メディア学Vol.6』東京藝術大学映像研究科/左右社 2016年

『解体新書』杉田玄白著/酒井シヅ訳 講談社学術文庫 1998年

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする