既成の書の枠組みを超えて、言葉と格闘しながら、独自のスタイルを追求し続けてきた書家、石川九楊(いしかわ きゅうよう/1945年-)。「書に親しむこと75年、書に溺れること60年」という氏が、これまでに手掛けた作品は約2000点、著書は100点あまり。そこから厳選した約300点を前・後期の2カ月で披露する大規模展覧会「石川九楊大全」が上野の森美術館で開催されています。

6月開催の前期【古典篇】遠くまで行くんだ では、石川が1980年代から90年代にかけて日本の『歎異抄』や『源氏物語』、『徒然草』、中国・唐時代の詩人、李賀の詩など、古典文学の言葉に向き合い創作した作品群が展示されました。7月、すべてを展示替えして開催される後期【状況篇】言葉は雨のように降りそそいだ では、1960年代から現在にいたる、思想家や自作の詩の言葉を書き連ねた作品が並んでいます。プレス内覧会当日の石川九楊氏本人の言葉を交え、ここで後期の展示内容を紹介していきます。

書きたい、書かねばならない言葉をふさわしい姿に変えていく

後期【状況篇】は、石川氏が京都大学に入学した1960年代、書に本格的に関わるようになり、その在り方に真に疑問を抱くようになった頃の初期作品群からはじまります。作品に書かれているのは、鮎川信夫、谷川雁、吉本隆明といった時代の精神を支えた詩人や思想家の言葉と自作の詩。「書」といえば、一般には習字や書道とよばれる「手本に倣って文字を美しく書く」ものが想像されるなかで、氏の書業はそうした「書的情緒」から脱出をはかる闘いであり、抵抗の日々でした。

70年代に入ると、白い紙そのものさえも疑って、紙を灰色に染め、その上に文字を書きました。〈灰色の時代〉と呼ばれるこの時代には、代表作のひとつで、磔にされたイエスが最期に発した言葉を書いた「エロイ・エロイ・ラマサバクタニ」(1972年)があります。

自身の書について石川氏はこう言います。「白い紙に黒い墨で漢字なり仮名を連ねて、書らしき、ひとつの情緒を作っていくのではなく、いかに自分がもっとも書きたい、書かねばならない言葉をそれにふさわしい姿に変えていくか」だと。例えば、展示作品のうち、複数の小品で構成される「はぐれ鳥とべ習作」(1978年)は、文字の中に自分の書かんとする言葉の意味がいかに盛れるかを試作した時代のものです。ここには「ちがう」という言葉がいくつか書かれていますが、同じものはひとつとしてありません。

「『ちぃがう~』、『ちがう』、みんなはそういうけど、そうじゃない『ちがうんだ!』。半紙に押し売りのように〈ちがう〉〈そうです〉と書いても、私が書かんとする言葉は表現できません。数千本の毛が紙に触る、これを筆蝕と言いますが、筆がどのような触れ方をすれば、どういう意味あいが外に向かってくるか。一辺、一角を書いていく時の筆の奥行き、深さ、速さ、どういう角度に筆を傾けるのか。それらが書きぶりを構成するのです」

あるときは手に力を込め筆を紙にねじ込むように、あるいはわかってくれと懇願するよう書かれる「ちがう」。氏の身振り、手振りが「書かなければならない言葉」をいかに表してきたを伝えます。

書の枠組みを超えて――混沌とした現代社会を批評する

画面いっぱいを覆い尽くすにじんだ文字は形の判別が難しく、またキリキリと音を立てるかのように細い線で紙に刻まれた文字はまるで絵画です。石川氏の、言葉のもつ意味を書ききらんとする書はときに、デザインという視点で捉えられることがあります。「書は文字を書いた姿」という潜在意識が誰しもの中にあり、その枠をはみ出たものは〈デザイン〉と多くの人は判断するためです。

「私自身もひとつの書の枠組みの中を生きています。しかし、たとえデザインのようと言われても、その姿がその言葉にふさわしいとなれば、デザインのようでもいいんじゃないかとトライをしているのです」(石川氏)。

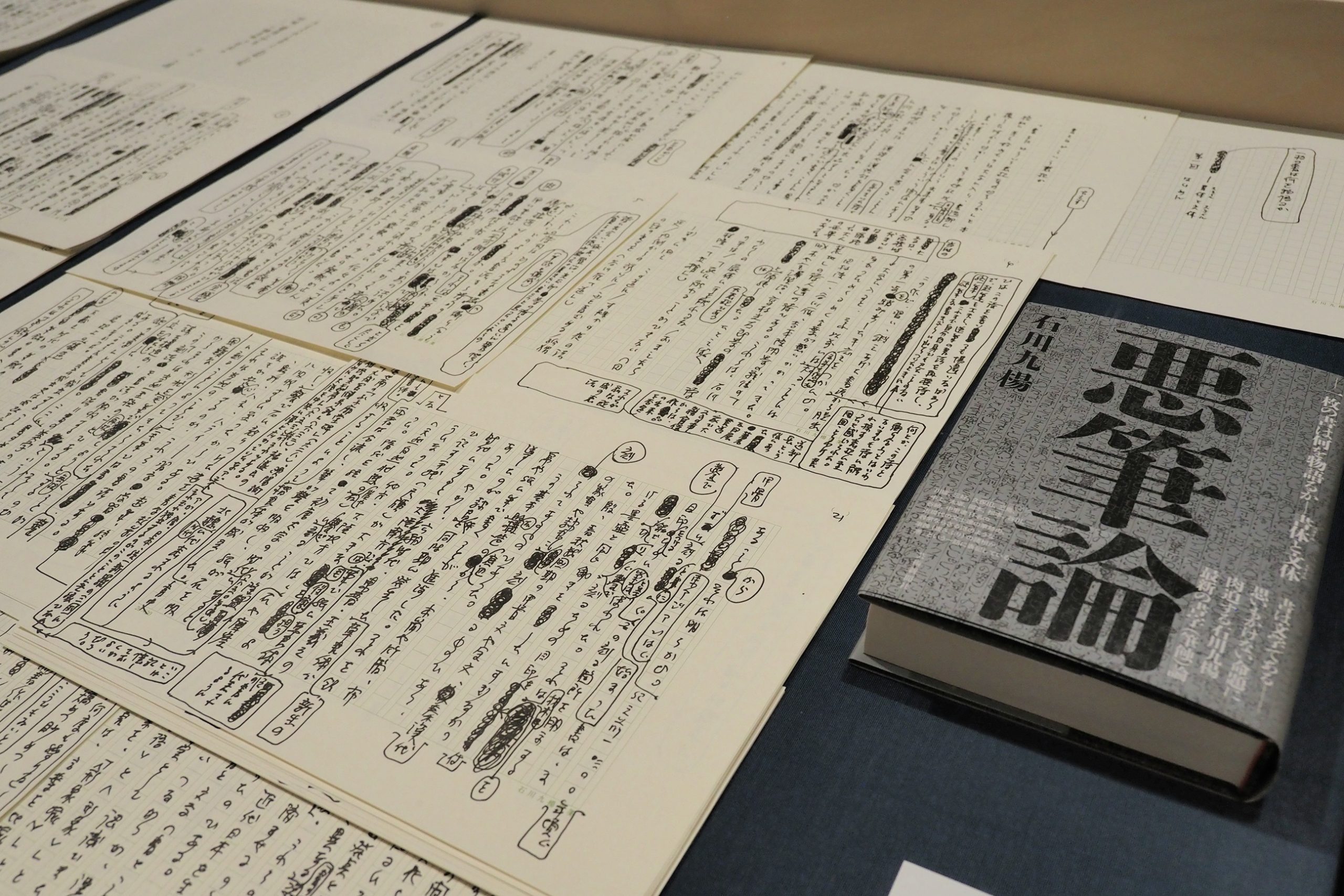

最終室には、1990年代後半から現在に至る作品が並びます。書家は、政治家や資本家が経済の好調を喧伝し、一見好調に見える世界がやっかいな方向へと進んでいくさまをつぶさに書で表してきました。時代に対する評論を依頼され執筆を行い、さらにそれらを書に起こすことをはじめたのもこの頃から。貴重な手書き原稿も合わせて展示されています。

「バブルが日常化した時代の中で、2000年に入る頃から世界ではおかしな事件がいろいろ起こってまいりました。古典に取り組んでいた1980~90年代、ドフトエフスキーの『罪と罰』を書いていたけれど、それが2001年9月11日、あのニューヨークの光景を見たときに、デジャブのような既視体験として思い浮かびました。『あ、これは前に書いていたじゃないか』と」。

「二〇〇一年九月十一日晴――垂直線と水平線の物語」の連作(2002年)は、アメリカ同時多発テロ事件で倒壊したツインタワー、世界貿易センタービルを書で浮かび上がらせます。21世紀初頭に世界の様相を一変させたこの事件以降、途絶えることのないテロや戦争、原発事故、感染症の爆発……と国内外で生活を脅かす非常事態や騒乱。石川氏は大小の筆で時代の出来事を批評してきたのです。

東アジアの書は西洋における音楽だ、と語ってきた石川氏。声から発生し文字が生まれた英語など西洋の言葉に対して、東アジア、漢字を使う人々の言葉は音ではなく、ひとつひとつが自立した意味を持つ文字から言葉が成り立つからです。「東アジアの書は美術というより文学に属するもの。文学の根本にあることを感じ取って見ていただき、楽しんでいただけたら嬉しいです」。後期への期待を込めた石川氏の言葉です。

展覧会情報

石川九楊大全/後期【状況篇】言葉は雨のように降りそそいだ

上野の森美術館

東京都台東区上野公園1-2

会期:後期2024年7月3日(水)~7月28日(日)

開館時間:10:00〜17:00(入館は16:30まで)

休館日:(後期)会期中無休

https://ishikawakyuyoh-taizen.com/

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする