「上野の西郷さん」の名で親しまれる上野恩賜公園の西郷隆盛(さいごうたかもり)像や、東京・丸の内の皇居前広場にある勇猛果敢な騎馬像、楠木正成(くすのきまさしげ)像を見たことがある方は多いと思いますが、同じ作家が関わっていると知る方は少ないのではないでしょうか。共同制作ではありますが、これらの像をつくる際に中核となったのが彫刻家の高村光雲(たかむらこううん)です。

教科書などにも掲載された『老猿』などの気迫に満ちた作品を見ると、光雲は孤高の芸術家のようにも思えますが、実際は教育機関にも身を置き、多くの弟子を育て、明治以降の彫刻界の発展に大きく貢献した人でした。今回はそんな光雲の、波乱に満ちた生涯を追っていきます。

出典:近代日本人の肖像(https://www.ndl.go.jp/portrait/)

※「昭和3年3月寫(写)」という記載より、77歳時点に撮影されたものと推測されます。

仏師から木彫を経て、やがて彫刻界の重鎮に

光雲は嘉永5(1852)年に生まれ、昭和9(1934)年に83歳で亡くなりました。光雲が生まれた時代は江戸の世、ペリーが浦賀に来た黒船来航の前年にあたります。もともと大工の弟子になる予定でしたが、奉公に出される前日、行きつけの床屋さんの口利きで仏師の高村東雲(たかむらとううん)の徒弟になりました。

この時代においては、絵や彫刻をはじめとするアートは限られた富裕層のものだったといいます。光雲の家庭は貧しかったそうなので、普通に暮らしていたら、この分野に足を踏み入れる機会はほぼなかったことでしょう。光雲が大工になっていれば、その分野で名を成した可能性もありますが、数々の名作は生まれなかったことになります。光雲に仏師の道を紹介してくれた床屋さんは、期せずして、日本の彫刻界の発展に貢献したと言えるでしょう。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

※長野・善光寺にある同形の三宝荒神像の模像として知られる、光雲の仏師としての側面が伺える作品。

光雲は、明治7(1874)年の23歳辺りの時点で一人前になっていましたが、時代は既に明治維新を迎えており、廃仏毀釈運動の影響で仏師としての仕事はない状態でした。将来に不安を覚えた光雲は、突破口の一つとして写生に重きを置くようになります。西洋の挿絵や鉛筆画などを資料として研究したところ、自分が従事してきた彫刻とは異なる写実性があると実感し、古いやり方から脱していきます。

その時期、輸出用の象牙による牙彫(げちょう)の割合が増え、彫刻といえば牙彫を示すと思われるほど主流になっていましたが、光雲は牙彫に転向することなく木彫だけに携わります。その後光雲は、貿易品の型彫などを手掛けていく中で、絵師の下絵に従うのではなく自分の意匠で型を彫り、写生の研究を仕事に活かしていきます。こうして光雲は、仏師から彫刻家へと仕事を移していきました。

光雲は、木彫の後に牙彫も習得した石川光明(いしかわこうめい)と親交を結ぶ機会がありました。そして光明の勧めもあり、明治13(1880)年、日本美術協会開催の観古展覧会(第1回)に白檀の『蝦蟇仙人(がませんにん)』を出品したところ、第一銅牌を獲得しました。この時光雲は29歳で、それまで日本の美術界がどうなっているのか興味がなかったそうです。晴れて受賞となったこの機会で、光雲は作家として存在感を示しました。そして光雲は日本美術協会の会員になり、東京彫工会にも籍を置くようになります。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

※もともと木彫をやっていた光明の木造作品。光雲と光明は互いを認め合う仲だったそうです。

その後の光雲は、皇居の欄間などを手掛けた後、明治22(1889)年に東京藝術大学(藝大)の美術学部の前身である東京美術学校に雇用され、明治23(1890)年に宮内省の美術、工芸品の顕彰制度である帝室技芸員に任命されました。そして内国博覧会の審査官や日本美術協会展覧会の審査員などを務めながらさまざまな名作を発表し、日本の彫刻界の重鎮になっていきます。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

※光雲が帝室技芸員に任命された記念に、作者本人が寄贈した作品。

岡倉天心に乞われ、東京美術学校で教鞭を執る

光雲が東京美術学校に雇用されたのは38歳の時、明治22(1889)年でした。依頼にあたり、東京美術学校の創設に携わった岡倉天心(おかくらてんしん)の使者が来たそうですが、その時点で光雲は学校の存在を知らず、自分はそんな柄にないと言って断ります。光雲は使者が帰ったあと、あらためて天心のもとへ足を運び、使者に告げた内容と同じことを言って辞退しようとしたところ、天心から「あなたがお宅の仕事場でやっていることを学校へ来てやって下さい」という趣旨で懇願されたため、受諾することになります。同校での職は光雲が快諾したというより、天心が言葉巧みで断り切れなかった、ということのようです。

出典:近代日本人の肖像(https://www.ndl.go.jp/portrait/)

東京美術学校は創設時、古来日本の美術の根幹を成してきた存在だという理由で日本画科と木彫科を擁していましたが、生徒たちが実際に手本とする木彫はなかったといいます。天心が光雲に、職場の制作を学校でやる形で教えればいい、と告げたのは、木彫は職人が弟子に教えるのと同じ方法で教示するしかなかった、ということなのでしょう。

天心はもともと東京美術学校では伝統木彫のみを彫刻としていましたが、「彫刻」ではなく「彫塑」であるべきという声が上がったことも手伝い、後に西洋彫刻を取り入れようと「塑造科」を新設することになります。

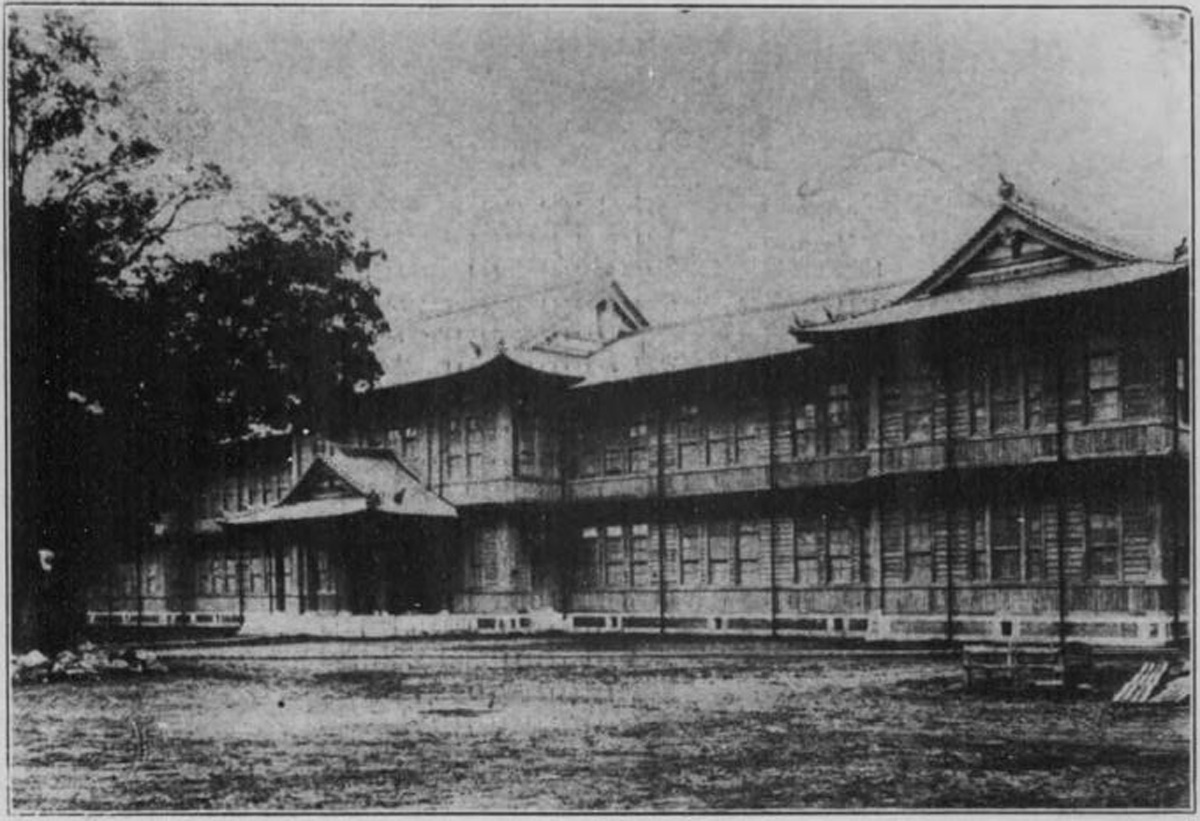

東京美術学校 編『東京美術学校一覧. 従大正2年至3年』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/)

東京美術学校に就任した際、光雲は天心から奈良・京都を見物するように言われたため、十日程度の古美術見学を行ったそうです。藝大では現代でも合宿形式の見学授業「古美術研究旅行」(古美研)が行われており、当時の伝統や理念が今に生きていると言えるでしょう。

その後、天心が東京美術学校を辞職する時、光雲もいったん辞職しようとしますが、天心と文部省に慰留されたため、学校に残りました。

光雲は、東京美術学校の第1期卒業生が美術界で大いに活躍したこともあり、教育に手応えを感じ、教育者として得るものも多かったようです。一方、学校の制服が苦手だったのにもかかわらず、古美術鑑賞で奈良・京都へ行く際には制服必須だったことに閉口したそうです。問題の制服は、国学者で東京美術学校の教授にもなった黒川真頼(くろかわまより)が考案したもので、聖徳太子の衣装をヒントに作られたそうですが、当時の感覚からしても人目に付くもので評判が悪く、数年程度で使われなくなったそうです。

息を呑む名作 写実に優れ、技巧に満ちた世界

光雲の初期の作品としては、26歳で明治10(1877)年の内国興行博覧会に出品した白衣観音(びゃくえかんのん)があります。この仕事は、光雲が師匠の東雲に依頼された代作で、博覧会のことも良く分からないままに出品したところ、最優秀賞に相当する龍紋賞を受賞した、という経緯がありました。なお、この時の白衣観音は商人の買い上げるところとなり、現存していないそうです。

光雲の出世作となったのは、宮内省買い上げになった『矮鶏置物(ちゃぼおきもの)』です。この依頼はもともと、美術貿易会社の重役からのもので、明治22(1889)年にパリで開催される万国博覧会で出品する鳥の木彫を制作してほしいという趣旨でした。そして熟考の結果、光雲は矮鶏をつくることにします。

写生に重きを置く光雲は、動物彫刻を制作する際は、必ずモデルを飼って観察しました。この時も矮鶏を探し回りますが、良いモデルを探すのに苦労し、博覧会には間に合わなくなってしまいます。紆余曲折の末、美術協会の展覧会に出すことになり、明治天皇の目に留まって買い上げられることになりました。

依頼主は、納期が遅れた上に作品が手に入らなくなってしまいましたが、事情が事情だけに納得しました。その上、盛大な祝宴まで催してくれたそうです。

明治天皇買い上げとなった『矮鶏置物』は、現在でも折に触れて展覧会に出品されることもありますので、鑑賞する機会がありましたら、羽毛や鶏冠の質感すら伝わってくる写実の粋を堪能いただければと思います。

有名な上野の西郷隆盛像と皇居前広場の楠木正成像は東京美術学校での制作となり、学校が開校して間もない時期につくられました。どちらも金属を溶かして固める加工法、鋳造の像ですが、光雲は木彫原型を制作しています。

楠木正成像に関し、光雲は明治24(1891)年に木型主任を命じられました。この像に関しては、歴史考証に時間がかかり、光雲が顔を、山田鬼斎(やまだきさい)が胴体を、後藤貞行(ごとうさだゆき)が馬の原型をつくり、鋳造の主任は岡崎雪声(おかざきせっせい)が務めました。その他、手伝った人や、歴史考証に関わった人などを含めると、膨大な人手がかかっています。西郷隆盛像においては、光雲は明治25(1892)年に木型製作主任となりました。この像は、光雲と弟子の林美雲(はやしびうん )が西郷隆盛、貞行が犬、雪声が鋳造という担当でつくられています。

なお、銅像制作で一緒に仕事をした後藤貞行は、動物、特に馬の彫刻を大変得意としており、動物全般を見る目があったようで、光雲が『矮鶏置物』でモデルの矮鶏を選定する際にもアドバイスするなど、何かと光雲を助けています。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

※馬好きが高じ、馬の再現のために木彫の道に進んだ貞行は、光雲が信頼を寄せる弟子でした。

光雲の名を聞いて多くの人が思い浮かべるであろう、堂々たる代表作『老猿』。膝を立てて岩の上に座り、遥か上空を見据える猿は、左手に鷲の羽を握り締め、周辺には羽毛が飛び散っており、ついさっきまで鷲と格闘していたかのようです。

視線の先の空間の広がりと、過去に繰り広げられていたドラマを感じさせ、空間のみならず、時間の経過も内在させるようなこの作品は、明治26(1893)年のシカゴ万国博覧会に出品されて優等賞を受賞した傑作です。

『老猿』をつくるにあたり、光雲は栃木県に足を運んで樹齢数千年の栃の木を購入し、観察用の猿を借りました。そんな中、長女の咲子(さくこ)が亡くなってしまい、一時期何もする気が起こらなかったそうですが、そんな悲しみを抱きながら、彼はこの作品の制作に向かったそうです。『老猿』が並々ならぬ気迫を発しているのは、愛児を失くした光雲の葛藤と、それを受け止めようとする彼の心持ちが込められているからだと思います。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

近代日本彫刻史にその名を深く刻んだ光雲ですが、チーズが輸入された時に早速食べてみるなど、新しいものが好きで好奇心が強いことを窺わせるエピソードも残っています。伝統的な技法から引き継いだ卓越した技巧と、新しいことへの興味や挑戦が数々の名作を生み出したのでしょう。

最初は匿名の職人だった光雲は、やがて名を成し、東京美術学校で教え、多くの弟子に慕われました。その陰には、牙彫の流行の下で木彫が途絶えるのではないか、という危惧があったのだと思います。弟子を取ると養わなければならないので、貧窮する恐れがありますが、それでも光雲は工房をつくって多くの弟子を受け入れました。

なお、高村光雲の長男は、彫刻家や画家であり『智恵子抄』で有名な詩人でもある光太郎で、三男は彫金作家である高村豊周です。光雲の周囲には、芸術家を育てる空気が醸成されていたのでしょう。仏師の世界から新しい彫刻の世界へと踏み出した光雲は、数多くの彫刻家たちを育て上げ、近世から近代に続く彫刻界の礎を築いたのです。

主な参考文献

・『木彫七十年』高村光雲著 中央公論美術出版 昭和42(1967)年

・『木彫 高村光雲―高村規全撮影』高村規著 中教出版株式会社 平成11(1999)年

・『高村光雲 木彫七十年』高村光雲著 日本図書センター 平成12(2000)年

・『高村規写真展 「木彫・高村光雲」』文京区教育委員会 平成15(2003)年

ツイートする

ツイートする

シェアする

シェアする